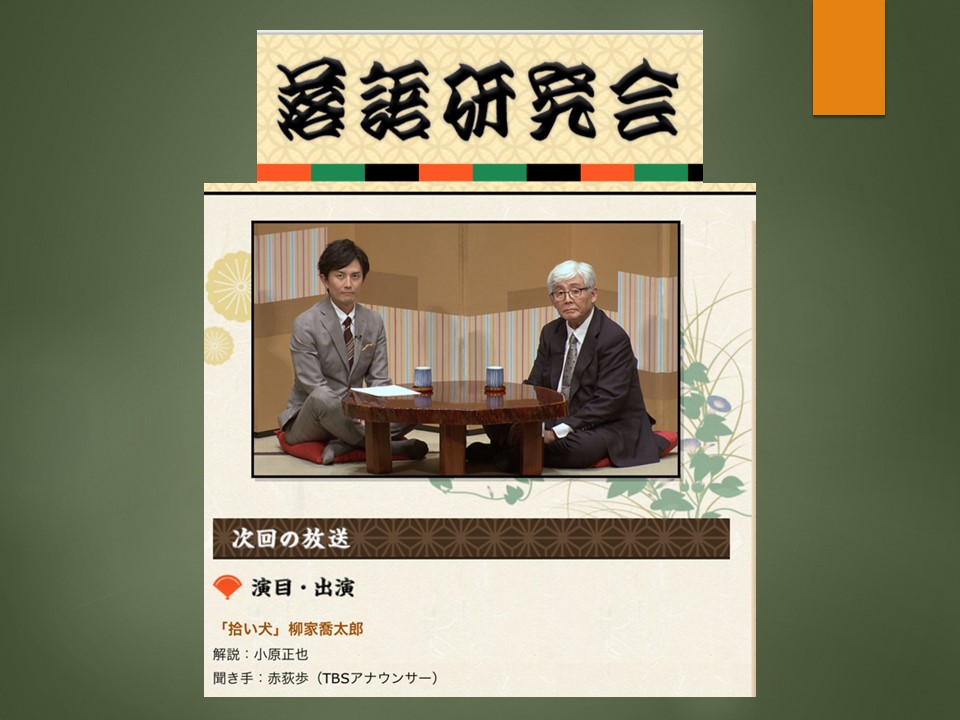

TBS落語研究会 柳家喬太郎「拾い犬」

TBSテレビで「落語研究会」を観ました。

2023年8月21日に国立劇場で収録された第662回落語研究会において、柳家喬太郎師匠が演じた「拾い犬」を上映するとともに、解説役を小原正也氏(喬太郎師匠の本名)が務めた、極めて稀有であり貴重な放送だった。聞き手は赤荻歩(TBSアナウンサー)。

2014年11月に、「ワンvsニャン寄席」という落語会が横浜にぎわい座で企画開催され、イヌ派は喬太郎師匠、ネコ派は春風亭百栄師匠が出演、それぞれ「バイオレンスチワワ」「拾い犬」、「バイオレンススコ」「ロシアンブルー」の二席ずつを勤めた。このときに、喬太郎師匠はこの会において「拾い犬」を新作ネタおろししたのだった。

小原氏いわく、そういう会だったので落語ファン向けというよりも、犬や猫が好きなお客様に落語を聴いてもらおうという趣旨だったので、犬好きを腐したり、茶化したりするわけにはいかない、という思いで創作したそうだ。

新作だが、舞台は江戸もしくは明治の長屋。いわゆる擬古典になっている。棄て犬を拾ってきた善ちゃんと六ちゃんがシロと名付け、「人懐っこくて可愛いから飼いたい」とねだるが、食うや食わずのいわゆる貧乏長屋で、大人たちからは「棄てておいで」と言われてしまう。仲に入った大家さんが、これも一つの縁だから、どこか裕福なお店に引き取ってもらおう、それがシロにとっても幸せになると言って、善ちゃんと六ちゃんも納得する。

だが、善ちゃんはシロへの愛情が捨てきれず、引き取ったお店の外からシロがその店のお嬢様と遊んでいる様子を何日も通って眺めていた。番頭は「お嬢様を拐しに来たのではないか」といらぬ心配をして、旦那に報告すると、旦那は善ちゃんから事情を訊く。「シロに会いたかった」「一緒に遊びたい」と訴える善ちゃんを見て、旦那は「澄んだ良い目をしている」と気に入り、この店に奉公しないかと誘い、両親の許可を得て、奉公にあがる。

それから十年ばかりが経った。善吉は真面目に働き、人柄も良く、旦那は「私に人を見る目があった」と喜ぶ。善吉に二つ話があると呼んだ。一つは最近、シロが老いてきたと思ったら、しばらく姿を見せなくなった。賢い犬だから、「もうすぐ寿命が尽きる。迷惑をかけちゃいけない」と消えたのではないか。それは善吉も判っていて、「了見しておくれ」という旦那を理解した。

もう一つはお嬢様のことだ。婿を取る年頃になった。縁談も幾つか来ている。だが、私は好きあった者同士が一緒になるのが一番だと思っている。奉公人を婿に取っても“身分違い”だとは思わない。「遠慮はいらないぞ」と遠回しに善吉が婿になることを勧める。だが、善吉は「どんなお婿さんが来ても、お嬢様の幸せが第一。当家のために、私はその若旦那に仕えさせてもらう」と謙虚な返事だ。

善吉は思う。旦那の気遣いはありがたい。だが、私がお嬢様のことを思うこと自体、罰当たりだ。この庭でシロとお嬢様と自分の“三人”でよく遊んだなあ。それだけで身に余ることだ。ところで、シロはもうこの世にはいないのかもしれないなあ。

そんなことを考えている善吉に対し、横から「懐かしいな」という声がする。「六ちゃん!」。風の便りに職人の親父の仕事を継いだが、しばらくして行方知らずになっていると聞いていた。「いい若い衆になったな。そうだ。俺は親父の跡を継いだのに、腕を磨かなかった」。なにやら悪党の匂いがする。そして、善吉にけしかける。このお店のお嬢様はいい女だな。お前は仲が良いから言う事を聞くだろう。ちょいと脇に連れ出して、吉原に売り飛ばそうぜ。上々の玉だ、百両にはなるだろう。山分けしよう。面白おかしく暮らそうぜ。

そんな誘いに善吉が乗るわけがない。拒むと、六は匕首を善吉に頬に突きつけ、脅す。「これでも、できないかよ?」。そのとき、六の袖を噛みつく犬が現れた。シロだ。「離しやがれ!ぶち殺すぞ!」と言う六に対し、シロは吠えながら悲しい目をする。「そんな目で見るなよ」。六は脅すのをやめ、「このシロとずっと一緒にいたのか。いいなあ」と羨み、「二度と会わない。あばよ!」と去って行った。

そこへ「善さん!」と言って、お嬢様が現れた。「一部始終を見ていました。守ってくれてありがとう」「シロのおかげですよ」「シロの心は善さんの心。善さんの気持ちはシロの気持ち」。お嬢様は「あの人もきっと悪い人じゃないわ」と言った後、「お父様が持ってくる縁談は全部断ります。私は善さんでなければ嫌です。一緒にいてくれなければ嫌です」。「お嬢様…」「いつか名前で呼んでくれる日を待っています。待ちくたびれないようにしてください」。心がホッコリする素敵な噺だ。

「拾い犬」が終わった後の小原正也氏のコメントがふるっている。名作ぶった嫌な感じですね。こんな風に作れば、客は感動するのではという作り手、演じ手の下品な了見が滲み出ている高座と言っても過言ではない。いかにも自虐的な喬太郎師匠らしい。

この噺を擬古典にしたのは、現代を舞台にすると犬のことを腐している、苛めていると思われては逆効果だと思ったから。昔は残り物の冷や飯に味噌汁をかけて与えていた…でも、現代ではそれは良くないと言われている。この感覚をストップさせるために、時代物にした方が作りやすい、と。

犬が好きな人をいじると過激になってくる、それはまずいだろうと真逆の噺にした。主人公とお嬢様の恋心…本来奉公人とお嬢様の恋など許されないが、この旦那は応援している。噺を優しい方向へもっていくことができた。

また、六どんがシロを見て改心というか、悪事をやめる。ここはシロの表情や鳴き声で心を通わせるという…演技に工夫がいるところ。そう、喬太郎師匠は言っていたと伝聞調で小原正也氏が語っていたのが印象的だった。

最後に、赤荻アナウンサーが今後の喬太郎師匠に期待することを小原氏に訊いている。仕事を選ぶ勇気も必要ではないか。体調を崩したこともあるようですし。スケジュールに余裕を持たせる、生意気を言うようですが「断る勇気」も持った方がいい。だけど、そう言ってしまって後悔する自分もいて、「どんな仕事でもやります」と言う自分もいる。複雑な胸中を語っていた。

そして、五代目小さんは「芸は六十で止まる」と言っていたし、さん喬師匠も同様のことを言っている。喬太郎師匠も六十一。でも、「まだまだ高みを目指す」という言葉が出たのが嬉しかった。健康には十分留意して、益々の活躍を祈りたい。