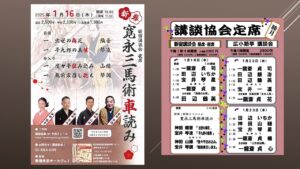

兜町かるた亭 天中軒すみれ「男一匹 天野屋利兵衛」神田織音「笹屋清花」

兜町かるた亭に行きました。

「男一匹 天野屋利兵衛」天中軒すみれ・沢村道世/「出世のわらじ」国本はる乃・沢村道世/中入り/「笹屋清花」神田織音

すみれさんの「天野屋利兵衛」。天中軒のお家芸を見事に聴かせてくれた。師匠の雲月先生でも木馬亭の高座ではカットして25分程度に収めてしまうが、今回はカットせずにフルバージョン。通常はカットされている天野屋利兵衛の妻すえが出て来る場面にこそ、この読み物の神髄があると僕は思った。

利兵衛が取り調べを受けている白州に、妻すえが飛び込んでくる。驚いた利兵衛は松野河内守に対し、「この女は半年前に離縁した元女房。赤の他人だから」追い返してくれと言う。だが、すえは「利兵衛は謀反を働くような男ではありません。離縁は、私の方が逆暇(さかいとま)を願ったものです」。

なぜ、離縁を妻から申し出たか。「利兵衛は恩知らずだからです。殿様に世話になっておきながら、廓通いをして遊興に耽けていたからです」。河内守がつかさず、その殿様とは誰か?出入りしていた屋敷とはどこか?と訊く。「播州赤穂の浅野様です」。

これを聞いた河内守はピンときた。そして、「黙れ!この女を表へ突き出せ!」。天野屋利兵衛が赤穂の仇討に加担すべく、夜討ち道具を拵えて隠し持っていた。そのことに気づかなかった自分の愚かさを責める河内守。利兵衛こそ、真の男であることを知る。だが、奉行の立場としては、それを表立って明らかにしてはまずい。心の内に留めておこうと考えた。そして、利兵衛に「身体を大事にせよ」と言って、このまま見逃す。松野河内守はもしこのことが幕府に知れたら、自分一人が腹を切ればよいと覚悟したのだ。

強いばかりが武士ではない。情けや義理があってこそ、真の武士である。七歳になる息子の芳松を火責めにしようとしたときも、利兵衛は大石内蔵助以下赤穂の忠義たちの苦労を水の泡にすることは、自分が男と見込まれた上からは決して白状してはならない、白状したら頼まれた甲斐がないと、「血もなければ、涙もない」と罵倒されても、我慢の二字でグッと堪えていたのだ。利兵衛は町人だが、四十七士同様の忠義と人情の男だったのだ。素晴らしい高座だった。

織音先生の「笹屋清花」。吉原の最下層、河岸見世と呼ばれる店で働いていた女性の意地に心を揺さぶられる。お清は越後の生まれだったが、幼い頃に切り株に顔を打ち付ける事故で左目を失明してしまう。父・和助が亡くなると、母が働きすぎから病に伏せてしまった。朝鮮人参という百姓には歯が立たない高い薬を飲ませないと治らないという。

孝行者のお清は女衒の半次に話して、吉原で働いて、母の薬代を稼がせてくれと頼む。美しい顔なのに、惜しいかな片目を失っているお清は女中奉公ならということで中見世に買われた。そして、母の回復を祈って、寝食を忘れて働いた。だが、下働きでは稼ぎに限界がある。女将に相談すると、「うちでは無理だが、河岸見世なら上等な玉として客を取れるだろう」と言われ、西河岸の笹屋という店に引き取られ、清花と名乗った。

あるとき、表で四ツばかりの女の子が辻占売りで歩いていた。そこに酔った通人がぶつかり、辻占が辺り一面に飛び散ってしまった。それを見ていた清花は黙って去ろうとする通人に対し、「お待ちください!」と呼び止め、飛び散った辻占を買うように言う。通人は一分金を投げつけて行こうとする。「この子はおこもじゃないよ!商いをしているんだ」。そう言って、清花は通人をたしなめた。女の子は病気の母の代わりに商いに出ていると言う。清花はどこか、この女の子にかつての自分を投影させていたのかもしれない。そして故郷にいる母親が「どうか達者でいますように…」と祈った。その数日後、半次から母の訃報を聞いた。

正月。背負い小間物屋が吉原の見世を廻っている。普段は最下層の河岸見世などには寄らないが、正月は特別だ。清花はその小間物屋の籠の中の鼈甲の櫛が目に止まった。小間物屋がこれは横山町の鼈甲問屋の預かり物で、「あなたたちには歯が立たない高価なものだ」と言う。15両するという。清花は「明日、きっと用立てるから、来ておくれ」と言った。

清花は母の薬代のために貯めた3両に、店の主に給金の前借りをして、15両を調えた。小間物屋が来ると、その15両を渡し、鼈甲の櫛を手に入れた。だが、清花はその櫛を口に咥え、噛み砕いてしまう…。「河岸見世の女郎じゃあ、歯が立たないって言ったね!」。

清花のこの気風の良さはたちまち吉原中に噂として広まった。そして、そういう女性なら是非…と大見世から声が掛かり、花魁になった。清花の花魁道中は、とても煌びやかなものだったという。不幸な境遇をものともせずに、全盛と呼ばれる花魁にまで駆け上がったお清こと笹屋清花。花魁として強く生きる意地、それは矜持と言ってもよいだろう。深く感銘を受けた。