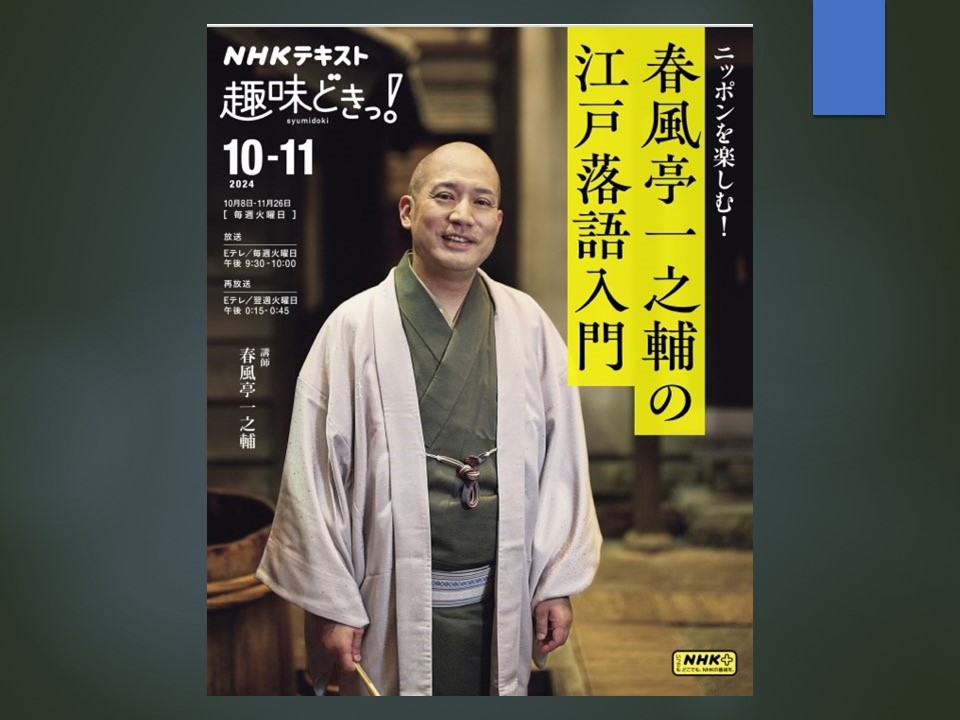

趣味どきっ!春風亭一之輔の江戸落語入門(5)(6)

NHK―Eテレ「趣味どきっ!」ニッポンを楽しむ!春風亭一之輔の江戸落語入門の第5回と第6回を観ました。

第5回は「今も昔も変わらない親子の噺」。

まず「初天神」を取り上げた。菅原道真の誕生日は6月25日、命日は2月25日ということで、毎月25日に縁日が出る。だから初天神は1月25日という基礎知識が嬉しい。

買って欲しい子どもと買いたくない父親のバトルが面白いと言って、柳家小三治師匠の2008年の高座を紹介していた。強面の小三治師匠が子どもを演じると何とも可愛いのが良いなあ。一之輔師匠が「指先の表現」を指摘していたが、団子を買ってほしいとおねだりしている男の子が実によく出ている。

団子の次に凧を買うが、父親の方が凧揚げに夢中になってしまうところもすごく良い。江戸時代、子どもの成長を祈念する意味で凧揚げが流行ったというミニ知識がありつつ、オチ当てクイズ。「こんなことなら…」に続く台詞は?というものだが、乃木坂46の池田瑛紗さんの「凧をもう一つ買ってもらえれば良かった」という回答がとても可愛い。

親子の立場逆転。こういう子は出世するだろうなという関根勤さんのコメントも納得だったが、関根さんは孫が「これ買ってほしい」と言うと親は「駄目!」と叱るのに、じいちゃんである自分がつい買ってあげちゃうというコメントも興味深かった。

もう一つは「藪入り」。住み込みの奉公人が里帰りを許される日だが、それが盆と正月の2回だけ、それも奉公人は10歳前後、しかも奉公して3年間は「里心がつく」といって許されなかったというのは、現代人にはなかなか理解できないシステムだろう。

「落語一之輔十五夜」の高座を紹介していたが、藪入り前夜の迎い入れる父親がそわそわして眠れない様子、あれも食わせたい、これも食わせたいと思う愛情、さらに亀ちゃんが家に帰ってきたときのしっかりとした挨拶。3年間の奉公によって、甘ったれた親子関係の間にきちんとした距離が出来る藪入りの素晴らしさを思う。

亀ちゃんの財布に大金の15円が入っていて、一悶着。明治時代、ペストが流行して、鼠を捕って交番に届けるとお小遣いが貰え、さらに懸賞札が渡されて思わぬ大金を当てることがあったという解説も詳しくしていた。

これによって「忠(チュウ)のお陰だ」というサゲを乃木坂46の池田さんも「忠義と掛けているんですよね」と理解していた。落語もちょっとした知識を身に付けるとどんどん面白くなるというのが伝わってきた。

ミニコーナーで注目の若手落語家として二ツ目の雷門音助さんが紹介されていた。綺麗な所作、落語の中から抜け出たような若旦那みたいな噺家さんと一之輔師匠が表現していたのが良かった。

第6回は「庶民ワクワク 江戸の娯楽噺」。

まずは「長屋の花見」。歌川広景が描いた「江戸名所道戯尽 五 飛鳥の花見」を見せてくれたのが良かった。人々が三味線を弾いて歌ったり踊ったりする様子。一之輔師匠が「お花見とハロウィンとカラオケが合体した感じ」と表現していた。

1991年の先代柳家小さん師匠の高座が良い。“洒落”を楽しみ、大家さんの“遊び”に乗ってあげている長屋の衆の粋が伝わってくる。江戸時代の書物「料理早指南」を参考に再現した「花見の堤重詰 初重詰め合わせ九種」が紹介された。かすてらたまごは山芋と砂糖が加えられた玉子焼き、わたかまぼこは鮑の肝が入っているという豪華なもの。庶民にはなかなか手の届かない料理だが、それを大根の漬物と沢庵で代用する洒落が素敵ではないか。

オチ当てクイズ。「近々長屋にいいことがありますぜ。〇〇が立ちました」。この問題に対し、全く落語に縁がないという芸人、エルフの荒川さんが「酒柱」ときっちりと当ててきたのには驚いた。センスがある。

続いて紹介されたのは「富久」。荒川さんが幇間(たいこもち)って何?と質問していたが、そうですよね、現代人は判らない言葉かも。宴会を盛り上げるために芸を披露する芸人。「あいつ幇間みたいな奴だな」という表現、今は日常会話では使わないのかもしれない。

椙森神社が提供した富くじのレプリカが興味深い。なるほど、こんな大きさの札に番号が書いてあるんだ。それと、東京都立中央図書館所蔵の錦絵「萬々両札のつき留」が紹介され、江戸時代にこういう風に富くじの抽選が行われていたのかと感じが掴めた。

まさに一攫千金。一分で買った富くじで千両が当たる。これはざっくり言うと、2~3万円で富くじを買って1億円が当たるくらいと一之輔師匠が解説していたのでわかりやすい。

映像は1993年の先代古今亭圓菊師匠の高座。鶴の千五百番で当たった久蔵だが、札がないばっかりに交換できないところ、そして鳶頭が大神宮様を保管していのでお札が見つかったところ。久蔵の喜怒哀楽の描写が難しい噺だ。

江戸時代の庶民の娯楽として、他には芝居、相撲などがあるとして、それぞれ落語として「七段目」、「阿武松」を挙げていた。

おすすめの若手落語家として、三遊亭萬橘師匠を紹介していたが、一之輔師匠の2年後輩。前回が雷門音助さんだったので、「若手」という表現に違和感を覚えた。萬橘師匠に対して失礼ではないか。「独自の演出で改作した噺が得意」と字幕が出たが、紹介した高座が「出来心」で、もっと独自性のある落語がいっぱいあるのにと思った。