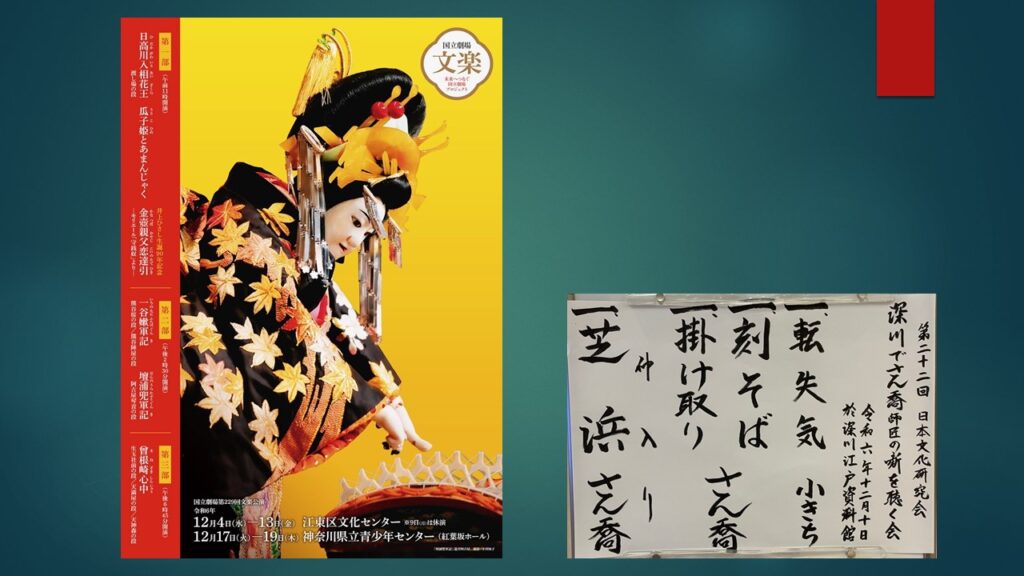

十二月文楽「壇浦兜軍記 阿古屋琴責の段」、そして柳家さん喬「芝浜」

十二月文楽公演第二部に行きました。「一谷嫩軍記 熊谷桜の段・熊谷陣屋の段」「壇浦兜軍記 阿古屋琴責の段」の二演目。

阿古屋琴責の段。悪七兵衛景清の居場所を恋人である花扇屋の遊女・阿古屋に白状させようとする源頼朝の家来の二人、秩父庄司重忠と岩永左衛門致連の対照が興味深い。

重忠は家来の榛沢六郎に対し、阿古屋には優しく、なだめすかすように白状することを促せと命じた。実際、阿古屋は「今日の吟味は縄もせず、情をかけての義理詰めで紳士的だった。だが、かえって水責め、火責めよりもつらかった」と言っている。その上で「知らないものは仕方ない。いっそ殺してほしいくらいだ」とも言う。

一方の岩永は阿古屋に縄も掛けない取り調べは生ぬるいと言って、手荒な拷問にかけようとする。実はその背景には、岩永が横恋慕している白梅の婚約者への妬みがあり、景清を討って手柄を立て、白梅を自分のものにしようと考えているのだ。

「知らない」の一点張りの阿古屋に対し、重忠は新しい“拷問”を考える。琴、三味線、胡弓を用意して演奏させ、阿古屋の心中を推し測ろうというものだ。果たして、どの演奏も景清との別れを悲しく切なく語る素晴らしいものだった。そして、重忠は「阿古屋に嘘はない」と判断する。

何を証拠に?と詰め寄る岩永に、重忠は言う。琴は楽器の中でも人の心を正しく邪悪を禁ずるものである、琴の形を縦にしたら滝のようで、その水を浴びせる心の水責めにあたる。三味線は二上りに調子に気を上げる天秤責め、胡弓は弓による矢幹責め。いくら責めても音は乱れず、本当に知らないということが証明されたのだ。岩永はぐうの音も出ない。そして、阿古屋は感謝の気持ちでいっぱいになる。

琴、三味線、胡弓の演奏が素晴らしかった。床で三曲を担当したのは鶴澤寛太郎。三味線の竹澤宗助、鶴澤清志郎の伴奏もあったが、その技術の高さに感嘆した。そして、舞台では阿古屋を遣う桐竹勘十郎が演奏に合わせて、まるで人形が音を出しているかのような見事な細かい動きを見せており、床と舞台の両方を見比べながらの鑑賞は人形浄瑠璃ならではの醍醐味であろう。

それと、重忠が阿古屋に対し、景清との馴れ初めを訊いたときの語りが良かった。太夫は竹本錣太夫。平家全盛の折、景清は一日も欠かさず清水寺へ参詣していて、通り道の五条坂の傾城である阿古屋はいつしか景清と親しくなった。毎月二十五日の夜は必ず会おうと約束するほどの深い仲であったが、平家の都落ちが縁の切れ目になったと切々と語る。なるほど、重忠が「嘘はない」と得心する説得力があった。

「日本文化研究会~深川でさん喬師匠の噺を聴く会」に行きました。柳家さん喬師匠が「時そば」「掛け取り」「芝浜」の三席、開口一番は柳家小きちさんで「転失気」だった。

「芝浜」。勝五郎は女房に「お願いだから河岸に行っておくれ」と起こされ、20日ぶりに芝の浜に行って、「俺はこの磯の匂いが好きで魚屋になったんだ」と思い、顔を出したお天道様を拝んで「きょうからまた商売に精を出します」と誓ったのだが…。

二分金ばかりで50両入った革財布を拾ってしまったばっかりに、その了見が崩れてしまう。「遊んで酒が飲める。この金があるのになぜ働かなきゃいけないんだ」と思ってしまう。何度も女房が「河岸に行っておくれよ」と言っても、「あの50両があるじゃないか」を繰り返す。

それを覆したのは女房の度胸だ。何のこと?お前さんの言うことがわからない。河岸なんか行っていないよ。夢でも見たのかい?そうだよ。50両を拾った夢を見たんだよ。

これを勝五郎は素直に受け取った。夢か!情けないな。遊んで酒が飲みたい、働かないで金が欲しい、そんなことを思っているからそんな夢を見たんだな。つくづく、てめえでてめえが嫌になった。きょうから酒、やめる。商いに精を出す。この固い決意があったからこそ、3年後には表通りに一軒の魚屋を構えるほどの人間になれたわけだ。

3年後の大晦日。女房は芝の浜の革財布を熊五郎に見せて、真実を告白する。とても勇気にいることだ。商いに精を出す気になったお前さんが「誰が働くものか」と言っている。大家に打ち明けたら、50両をネコババしたら勝五郎の首は胴に付いちゃいない。お上に届ける。お前は何とかしろ。こう言われて、どうしようと思った。どんな嘘をついたらいいのか。どんな言い訳をしたらいいのか。

なんで50両なんか拾ってきちゃったんだ。この50両さえなければいいのに。これが夢だったら、どんなにいいだろう。そうだ、この人も私も夢を見ていたんだ。夢にしよう。お前さんに「夢だ!」と言ったら信じてくれた。そして、人が変わったように働いてくれた。

去年、財布は落とし主が現れずにお下げ渡しになった。すぐに見せて謝ろうと思った。だけど、怖かったの。また元の通りに酒を飲んで、仕事をしなくなっちゃうんじゃないかと思って、怖かったの。

今年の夏、お前さんが嬉しそうな顔をして帰ってきた。「俺は魚屋になって良かった」と言う。岩田の隠居がコチが美味くて10年寿命が延びたと喜んでくれたのだと。これで大丈夫だと思った。大晦日に謝ろう!と思った。

私はね、大晦日って大嫌いだった。お父っつぁんとおっかさんが家に来る人、来る人に「ごめんなさい」とペコペコ謝っていた思い出しかないから。それが今年の大晦日ほど楽しみなことはなかったの。

女房の告白に勝五郎はただただ感謝である。「つらかったろう。堪忍してくれ」。女房は「怒らないの?打たないの?」と訊くが、「そんなことしたら腕が曲がっちまうよ」。内助の功はかくありたい。亭主と女房は一心同体。お互いに理解し合えることの素晴らしさを思う。