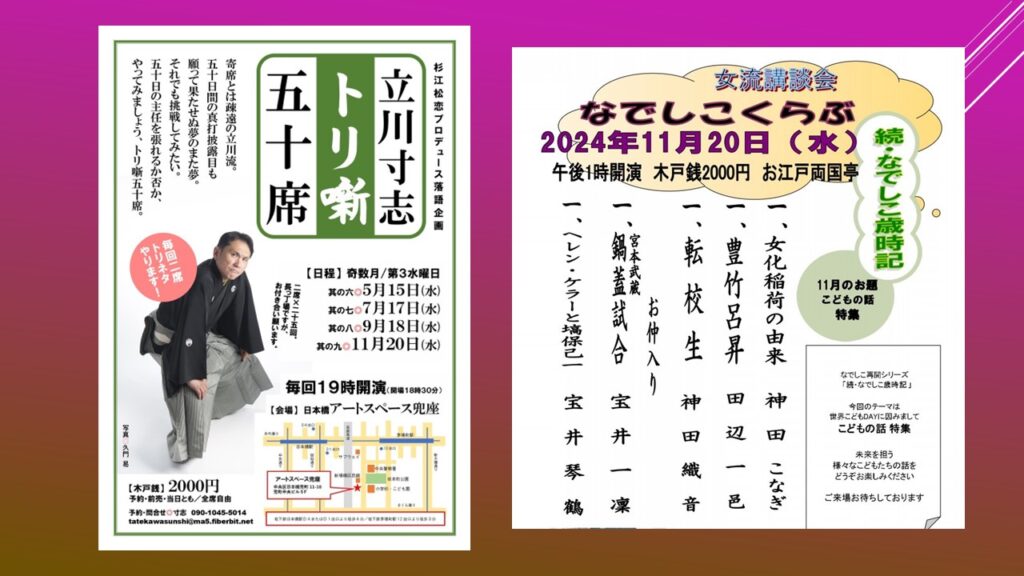

女流講談会なでしこくらぶ 神田織音「転校生」、そして立川寸志トリ噺五十席「景清」

「女流講談会なでしこくらぶ」に行きました。

「女化稲荷の由来」神田こなぎ/「豊竹呂昇」田辺一邑/「転校生」神田織音/中入り/「宮本武蔵 鍋蓋試合」宝井一凛/「ヘレン・ケラーと塙保己一」宝井琴鶴

織音先生の「転校生」。クラスの乱暴者で“ワルオ”と渾名された岩渕良男に、お気に入りのニューヨークヤンキースの野球帽を奪われた同級生の陽介は「泣き寝入りするわけにはいかない」と取り返そうとするが、「欲しけりゃ、力ずくで取り返してみろ。かかってこい!弱虫!」と挑発され、悔しい思いをしたが…。

問題児に手を焼く担任の三河先生はワルオの母親宛ての手紙を書いて、陽介に自宅のポストに入れるように頼む。ワルオの母親には何度も注意したが、暖簾に腕押し…というか逆にやりこめられてしまう、いわばモンスターペアレンツ。父親とは離婚をしているが、別の男性が同居しているという複雑な家庭環境にある。

陽介がワルオの家の前に行くと、男性の大きな罵声が聞こえてきた。そして、ワルオが寒い冬空の下、水浸しになった下着姿で外に出された。それはまるで捨てられた子犬のような惨めな姿であった。陽介はこれまでワルオに対し、「許せない。消えちまえばいい」と思っていたが、そのとき以来、少しだけ「可哀想」という感情がくすぶりはじめていた。

ある日、同じ同級生のアツシが「大ニュースだ!」と教室に飛び込んできた。先生たちが「来週にワルオが転校する」という話をしていたというのだ。クラスの皆が被害に遭っており、ワルオを反省させるために一致団結してやっつけよう!ということになった。ワルオ退治大作戦だ。裏庭におびきだし、落とし穴にはめ、泥団子をぶつけるという計画は成功。皆は大喜びしたが、陽介は胸が痛んだ。

案の定、ワルオの母親が学校に乗り込み、校長室で「身体に傷を負っただけでなく、心に傷を負った。誠意を見せてほしい」と暗に金銭を要求した。すると、保護者会の会長が「慰謝料が最初から目的ではないか。こうなったのには原因がある。この子たちがあなたのお子さんに何をされてきたか?」と口火を切ると、親たちは一斉にワルオを非難した。さらに、「その怪我は本当に全部、子どもたちにやられたものでしょうか?あなたの家で酔っ払いに虐待されているという話も聞いたことがあります」と責める者までいた。陽介は子どもながらに「それは言っちゃだめだ…」と思った。ワルオは「母ちゃんを苛めるな!母ちゃんは悪くない!」と叫んで泣いた。

ワルオが母親とこの町を去る日。「きょうの4時の列車で出ていく」と知った陽介は多くの同級生が「せいせいした。卑怯者は出て行けばいい」と口にする中、駅へ向かって走っていた。ワルオを見つけ、「おい!その野球帽を返せ!」と言うと、ワルオは「欲しけりゃ、力ずくで取り戻せ!」と返し、列車に乗った。駅を出た列車に向かって、陽介は「見ていろよ!絶対に取り戻してやるからな!」と泣きながら叫んでいた。胸がキュンとなる物語だった。

琴鶴先生の「ヘレン・ケラーと塙保己一」。ヘレン・ケラーが日本の塙保己一の活躍を心の支えにしていたということを始めて知った。1歳7カ月でしょうこう熱が原因で目、耳、口が不自由な三重苦となったヘレンは、7歳のときに両親がアラバマ州からワシントンのベル博士を訪ね、障害者には障害者教育というものがあり、豊かな感性を磨き、未来が拓かれることを教えられる。

そのときに、日本の塙保己一の話をしてくれたそうだ。幼名は辰之助、7歳で失明し、自暴自棄になっていたが、和尚に「泣いても一生、笑っても一生」と教えられ、15歳で太平記読みになることを志す。雨富検校に入門するが、按摩も鍼も音曲も才能がなく、座頭金と呼ばれる借金の取り立ても気が弱くて出来ない。だが、もの覚えが良く、学問をしたいと懇願すると、国学者に付いて勉学に励み、頭角を現して検校、さらに総検校にまで出世した。

ヘレンはアン・サリバンという家庭教師が一生懸命に言葉を教えた。掌に指文字でスペルを書き、モノの名前を覚える学習をコツコツとした。さらに喉を触って、言葉の音声を知り、声を発することができるようになる。そして、見事に大学を卒業し、世界中から招かれる存在となった。

ヘレンが57歳のとき、日本から招待を受ける。70歳だったサリバンは「行ってきなさい」と言い遺し、あの世へ逝った。昭和12年、来日。塙保己一ゆかりの地を訪ね、保己一が編纂した「群書類従」666冊の版木や保己一の銅像、使っていた机などに触れ、感激したという。そして、「心と心で会話する」大切さを説くスピーチをして、日本国民は感動したそうだ。良い読み物だ。

夜は「立川寸志トリ噺五十席」に行きました。「岸柳島」と「景清」の二席だった。

「景清」が良かった。定次郎は赤坂の円通寺の日朝様に三七二十一日日参したが、邪な気持ちを起こしたためか、目が明きたいという願いは叶わず、逆に悪態をついて帰って来たと石田の旦那に話す。

「木彫り師は諦めて、按摩になって安穏に暮らす」という定次郎に対し、石田の旦那は「お前は江戸で五本の指に入る腕のある木彫り師だった。惜しい。後の世に名人だったと言われたくないのか。私はそれが悔しくてならない。もう一度、目が明きたいと思わないか」と諭す。

すると、定次郎は言う。目を瞑っていても木彫りはできると思った。だけど、いざ道具を手にすると思うようにいかない…。目が明いていた頃は、気に入らない仕事は断って、酒を飲んで管を巻いていた。それでも、おふくろは「他の仕事は打っ棄っていい。彫りたいものだけ彫ればいい。彫りたいものは何だい?」と言ってくれた。もう、それも彫れないと思うと悔しい。見えなくなってから言っても馬鹿みたいだ。

旦那が「肚の底は木彫り師なんだね…もう一度、信心しようよ」と言って、景清伝説の講釈をして、上野の清水観音を勧める。そして、百日通って駄目なら、二百日、それで駄目なら三百日…と辛抱してお詣りに行きなさいと助言する。定次郎はこれを素直に受け入れて、日参した。

百日目。「どうか、この目を明らかにしてください。日朝様から何か聞いています?どうかひとつお願いします」と何遍も拝むが一向に目が明く気配はない。すると、定次郎は癇癪を起した。「やい!カンテキ!カンノジ!カンジルシ!明かねえのかよ!治らねえなら、もっと早くになぜ無理だと言わない?賽銭だって毎日納めた。それも俺に蓄えはないから、おふくろが夜なべをして拵えた銭だ。百日分取って明かないなんて…悪徳だ!詐欺だ!ぼったくり観音!」。

その様子を石田の旦那が見て諫める。「何てことを言うんだ。百日で駄目なら、二百日、三百日と言ったろう。短気を起こすなと言ったろう」。「きょうは帰ろう」と言う旦那に向かって、定次郎は「帰らない…いや、帰れないんです」。きょう俺が着ている着物は縞物なんでしょう?おふくろが死んだ親父の着物を仕立て直してくれた。「帰ってくるときは、この縞が見えているんだね」と言って、赤のご飯に尾頭付き、酒を一合用意して待っているんだ。駄目だったと言えますか?野垂れ死にしてやる。人殺し観音!

「信心というのはそういうものじゃない」と旦那は宥めるが、「嫌です。もう信心なんてしたくない。おふくろが夜なべして、咳をしながら針仕事して、拵えた銭…もう、二人で死ぬしかないんだ」と定次郎は語気を荒げる。すると旦那は、「賽銭は私が立て替えるよ。うちの家作に入ればいい。三度三度の飯は運ばせる。店賃もいらない。信心だけすればいいようにしてやる」と進言する。「なんでそんなに親切なんですか?」と問うと、「お前の木彫り師の腕が惜しい」。そして、「そうだな。目が明いたときには、利子として何か彫って貰おう。私の掌に載るような小さな観音様がいい」。

二人は連れ立って帰るが、途中上野広小路で雷雨に打たれる。人混みの中、旦那はどこに行ったか判らない。そして、定次郎は唸り声をあげて、その場に倒れてしまった。息を吹き返して気づいたら、定次郎の目が明いていた。「見えている!観音様、ありがとうございます!」。母親の許へ帰り、喜びを分かち合い、石田の旦那に報告。定次郎は十日を掛けて観音像を彫り上げ、旦那に贈った。そして、江戸でも一番の木彫り師になったという…。

石田の旦那の定次郎を思う気持ちが良く伝わってくる高座だった。