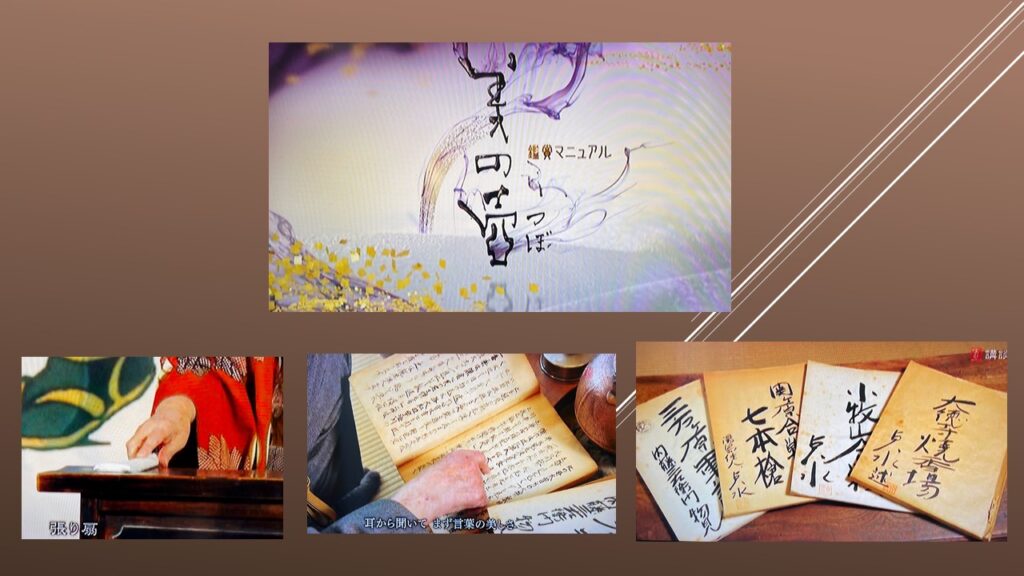

【美の壺 語りの芸術・講談】②名脇役が高座を盛り上げる

NHK―BSプレミアムの録画で「美の壺 語りの芸術 講談」を観ました。(2020年4月10日放送)

毎年12月28日、中央区の薬研堀不動院で、張り扇のお焚き上げの行事が行われる。一年間使った張り扇を焚き上げ、芸道の精進を祈願するものだ。

講談の名脇役、張り扇に人一倍思い入れのある、宝井琴柳先生がインタビューに答えている。「張り扇は講談師にとってなくてはならないもの。命だと思っています。ありがとうございますと感謝と、来年もよろしくお願いしますというお願いを心を込めて行うんです」。

釈台を叩いて、話のリズムをとり、句読点を表すための小道具。28~30センチほど。琴柳先生は、その日の気分や釈台の相性で使い分けているという。

原材料は350年の歴史を誇る「西の内紙」。茨城県常陸大宮市で生産されている。明治時代から続く和紙工房で職人の菊池大輔さんが紙を漉く。原料は那須楮(こうぞ)。

菊地さんが言う。

ここは寒暖の差が激しく、やせた土地だから、小さな楮が育つ。そのかわり、繊維が丈夫。繊維が細かくなる。紙の目が緻密になる。だから、厚手で丈夫、破けや水濡れにも強い。

多くの講談師は張り扇を自分の手で作る。竹の芯に厚紙を付け、西の内紙を巻いていく。通常2枚巻くところ、琴柳先生は5枚巻く。「厚みが出る分、音が優しくなる」。先端の部分は竹と紙の間に僅かな空間をつくる。叩いたときに、そこから音が抜けて、良く響くのだという。

琴柳先生は言う。

張り扇を叩くのは、話全体を盛り上げる意味もある。話のテンポを良くする意味もある。音響効果も非常に大事。

張り扇と同時に欠かせない名脇役は、釈台だ。

9台の釈台を持っているという、神田山緑先生。音にこだわる。今度は10台目として、折り畳み式の釈台を発注した。

担当するのは、長野木曽の木工職人、山中忠さん。山緑先生の釈台を作るのは今回が2回目。前回はヒノキを使ったが、今回は栗の木を使用するという。

天板の厚みは音と重さのバランスを追求した、1.5センチ。持ち運びしやすいよう、脚の部分は格子状にして軽く仕立てる。

高座で講談師より目立ちすぎてはいけないとされる釈台。山緑先生は自分の体格が大きいために、あえて見栄えのする木目でバランスを取りたいと考えた。

完成。組み立て、張り扇を叩く山緑先生も満足だ。

講談に欠かせない名脇役、張り扇と釈台に講談師がこだわりを持つのも、さもありなんと思った。