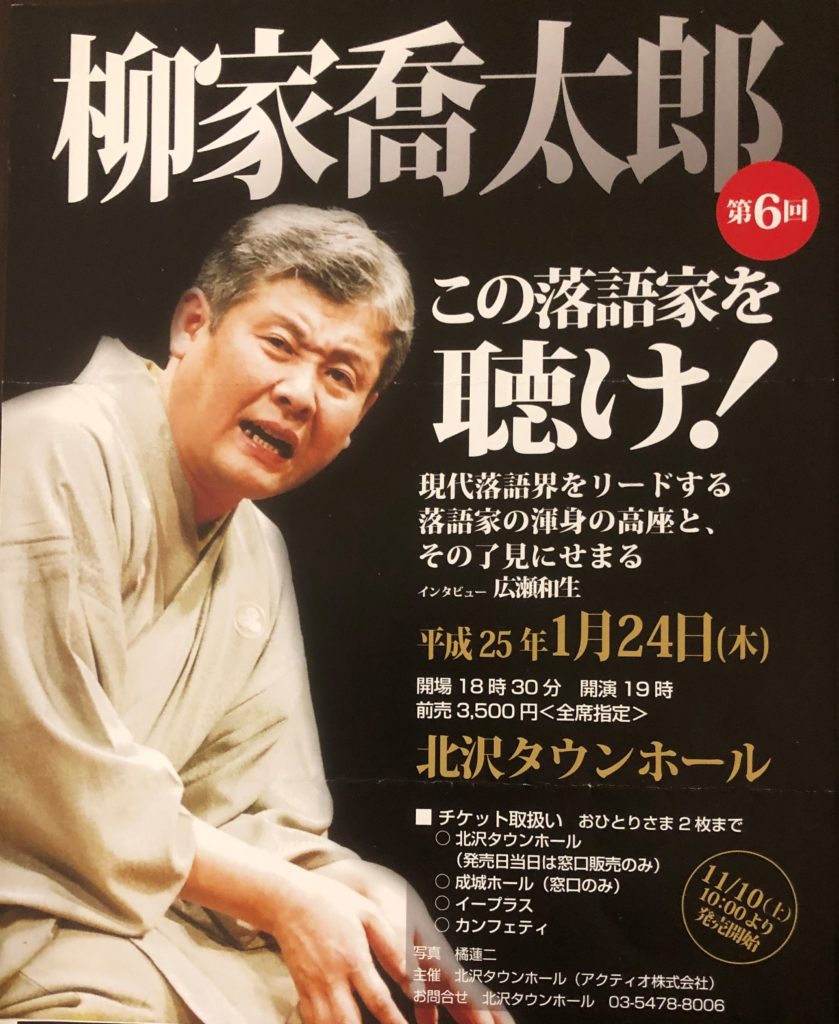

【プレイバック この落語家を聴け!柳家喬太郎】円熟なんかしなくていい。80年代の風をいつまでも吹かせてほしい。

2012年4月にスタートした伝説的な落語会がある。場所は北沢タウンホール。タイトルは「この落語家を聴け!」。ゲストにお呼びした噺家さんの了見を伺う、その噺家さんの「落語への向き合い方」を伺うインタビューが大きな柱になった落語会。我々のような楽屋外にいる素人が直接そのようなこと、いわゆる“芸談”を伺うのは、基本的には失礼なことで、打ち上げなどで嫌がる噺家さんも多い。が、落語を演じる高座よりも寧ろ、そのインタビューに重きを置いた「落語ファンにとって夢のような」落語会が毎月のように開催されたのだ。

この「この落語家を聴け!」シリーズ(「シーズン1」12回と「シーズン2」16回)が成立したのは、プロデュースとインタビューを担当したのが、音楽雑誌「BURRN!」編集長の広瀬和生さんだからだ。2008年に著した「この落語家を聴け!」(アスペクト)は、お薦めの噺家さんを個別具体的に紹介する画期的な本だった。そして、その2年後、「この落語家に訊け!」(アスペクト)で、前著の中で紹介した噺家のうちの8人にインタビューをして、その噺家さんの了見を掘り下げてくれた。ほぼ毎日寄席や落語会に通い、「落語ファン目線の現場主義」を貫く、知識や経験も豊富な広瀬さんへの噺家さんたちの信頼に基づく企画だった。

2012年4月から15年10月まで、合計28回開かれた「この落語家を聴け!」の中から、2015年刊行「『落語家』という生き方」(講談社)に、そのインタビューがまとめられた5人以外の噺家さんで、僕が行ってメモを取ったシーズン1の6人の師匠の「芸談」を選び、【プレイバック】という形で、きのうから再現しています。きのうは橘家文左衛門師匠(現・文蔵師匠)でした。録音を録ったわけではないので、多少不正確な部分があるところがあると思いますが、お許しください。きょうは柳家喬太郎師匠の会をお届けします。

2013年1月24日。当日のプログラムに広瀬さんはこんな文章を寄せている。以下、抜粋。

喬太郎は、2005~6年頃からのいわゆる「落語ブーム」を象徴する落語家として注目された。現代人が共感し、爆笑し、ホロリとさせられ、時には不条理な世界に連れ去られる喬太郎の新作落語の魅力は万人が認めるところだし、一方で古典落語をこよなく愛し、伝統芸能としての落語にも造詣が深く、通を唸らせる表現力を備える喬太郎が、多くの落語ファンの心を捉えたのは当然だ。

だが、喬太郎自身は、一過性のブーム(それも、実際には「ブーム」と言うには規模が小さすぎる「波」のようなもの)の中で、「現代落語界で最も人気のある演者」として扱われることに、ある種の「居心地の悪さ」を感じていたような気がしてならない。それは、喬太郎自身が究極の「落語ファン」だからではないだろうか。「落語の世界は奥が深く、幅も広い」ことを知る喬太郎は、おそらく自分自身に対して最も厳しい批評者であるだろう。自分が聴いて育った名人たちに比べて自分はまだまだ…という思いと、新世代ファン層からの評価の高さとのギャップに悩んでいるように見受けられることもあった。(表面的な見え方は喬太郎とは対照的だが立川談春にもそれはあったように思う)

喬太郎は1963年生まれ。今年で50歳になる。50歳の古今亭志ん朝、50歳の立川談志を思い出すと、まはや中堅などではなく、堂々たる大看板だった…などと比較されるのが喬太郎にとって一番迷惑なのはよくわかる。「ほっといてくれ」と言われるかもしれないが、50歳という節目の年を迎えた喬太郎が今、どんな心境で落語と対峙しているのか、いくらかでも聞かせてもらえたら…と思っている。以上、抜粋。

以下は今から7年前、喬太郎師匠、50歳のときのインタビュー(若干、冒頭に僕の感想あり)である。

こういう対談が聞きたかったのだ!およそ1時間。実に有意義な内容のトークであった。師匠は非常に真面目に落語のこと、落語界のことを考えているのだということを再認識できただけでも価値のある落語会だった。師匠!これからはもっともっと楽しんで落語を演ってください。生涯、ついていきますから。

一席目を終えて、「今の噺は?」「鸚鵡の徳利、です」。古典ですか?現在から見ると、古典でしょうね。明治の新作です。なんだか、落語特選会みたい。現在から見ると、録音機。古谷三敏さんの「寄席芸人伝」という小学館のビックコミックに連載されていた漫画が好きで、全巻揃えました。そこで、この噺とか、「水中の玉」とかを知ったんです。実際、「明治大正落語集成」に載っていた。演ってみたいと思いましてね。きょうが4回目です。演られないわけがあるんです。サゲは洒落ているんですけど。本当は中身が芝居なんです。おかみさんと書生。「序幕は下積みになっています」というサゲ。あまり芝居に詳しくないんですが、「蘇我兄弟」という、派手な演目ではない。落語は最初と最後の1ページだけやり取りで、残りは延々と芝居噺。これは演らなくなるわけだと思いました。

でも、「音曲質屋」とか、「法事の茶」とか、似たような落語はある。うちの師匠は歩いた方がいいと思いましてね。噺家の出の物真似は、小朝師匠とか、談志師匠とかもやっていますよね。菊之丞さんも「法事の茶」でやっている。(物真似は)円丈、雲助は僕以外はやらないんじゃないでしょうか。馬風も意外とやる人がいない。(喬太郎師匠は埋もれている噺の掘り起こしを積極的にやってきましたが、今後も増やしていこうと?)それはあるけど、円窓師匠が五百噺やったりとか、歌丸師匠が「鍋草履」や「おすわどん」、「小烏丸」なんかを掘り起こしてますがね。新作、オーソドックスな古典、色々な落語を演る中の一部ということですか。「擬宝珠」では面白い思いもしました。大正、昭和では誰も演らなかった。昔だと、馬鹿馬鹿しいということなのでしょう。でも、今は「フェチですね」。今だから、面白い。探せば、他にもあるかもしれない。古典落語は現代に通用するか、とよく言われますが、そんなに生命力がないとは思わない。そんなに弱くないと思います。

東京の場合は古典口調と新作の口調は違う。社長と新入社員が「するてぇと」「実に、この」なんて喋らない。古典の話法で修業をしてきた人が新作を演ると大変なんです。むしろ、古典落語を掘り起こした方がいい。それが財産になり、後進に伝えられる。喬之進なんかは積極的に教わりにきます。文治さんも「擬宝珠」を習いたいと言ってきて、教えました。ある大阪の師匠も「仏馬」を演りたいと言ってきて、教えました。上方から東京に入ってきた落語を、元々あったように、明治、大正、昭和、その時代に合うように作り替えてきた。特に東京の場合は古典口調との同居のさせ方が難しい。美学が崩れてしまう。それを求める人と、そうでない人がいる。志ん生も、志ん朝も、談志も、昔とは違う。「あんなのは」と言われた。円朝を知っている人たちが「文楽や志ん生が名人と言われる時代が来るのか」と言っていたくらいだから。(自分に合った古典を、志ん朝、談志、小三治は演ってきた。さぁ、これからはどうするんだ?難しい世代ですよね。ある程度は崩そうと?)新作蔑視みたいなものと円丈師匠は戦ってきた。「所詮は新作、ちょっとね」という人たちとSWAは戦ってきた。

(喬太郎師匠がTOKYO-FMで放送している「キンキラ金曜日」主催の半蔵門寄席で、一之輔さんをゲストに招いてやった回がありましたよね?そのときのトークで、師匠は「プレッシャーで潰されそうじゃない?」と訊いていた。一之輔さんは、そういうのはあまり気にしないタイプの人だと思っていたので、これは喬太郎師匠が自分に投影して訊いているのか?と思いましたが)彼があれだけ注目されて、一之輔バブルと言いたくなるくらいだった。正直、辛いんじゃないかな?と思ったんです。あの会の後、飲みに行った。そうしたら、「僕は図太いから大丈夫です」と。だから、心配するのやーめた、と。(タワーレコードのイベントとか、あんまり遠くまで追いかけられるのは、というのはありませんか?)落語ブームを煽ろうという。商売としておいしいらしいと参入してくる業者がいる。わかりやすい目玉商品がほしい。談志、小三治は届かない。そこで、喬太郎に注目した。あなた(広瀬氏)も加担したじゃないですか!(いや、僕は「こんな面白い人がいるのに!」と知らせただけですよ)

(喬太郎師匠は人気が突出している。女性ファンが多い。昇太師匠もそうですが。SWAは人気を変えました)チケット争奪戦。取りにくいと言われるのはどうなんでしょう?これは仲のいいお客さんですが、打上げの席で「最近、チケットが取れない。どういうことです!」と、お前が悪いみたいな言い方をされた。それは困る。あの時、それ以前からのファンは弱った。確かに10時発売きっかりに買わなきゃいけなかったり、当日券に並ばなきゃいけなかったりしました。「取れません」は悪意はない。よく、「(喬太郎さんは)関係者だから楽に取れるんでしょう?私たちは一般発売で頑張っている。わかってください」と言われる。私も普通に取っています。よほどのことがない限り、あとお誘いがあったときには別ですけど。芝居に行くと、チラシを沢山もらうじゃないですか。それで、スケジュール帳と睨めっこしながら、〇✖△を付けるのが楽しいですよね。私はネットはやらないので、チケぴあに買いに行く。カウンターです。ポイントカードを持っていますからね。

演劇のお客さんは、たとえつまらなくても、仕方ないねぇと大人の対応をする。ところが落語の新しいお客さんは極端な話、ネタ出ししているのに、違うネタが聴きたかったとわがままを言ったりする。ツイッターですか。(2005年頃から08年くらいまで、ブログに書かれ放題でしたね。悩まされました?)見なければいいのに、ついつい見ちゃう。褒められると嬉しいから。つまらないのを、つまらないと書かれると勉強になります。そんなに儲かる業界じゃないのに、CDやDVDや本…そんなにいっぱい出さなくても、と思うことがあります。あなた(広瀬氏)も出しているじゃないですか!(人気投票で1位が喬太郎となったときは、迷惑と思いました?)あれは落語好きなスタッフが好意でやってくれた。でも、文春ムックで1位。師匠より上ですよ。洒落にならない。昇太さんが電話をかけてきて、「今、一番聴きたい喬太郎?」だって。「兄さん、大丈夫?」「喬ちゃん、大変だよな」。仲間が声を掛けてくれた。有難いことです。

(音楽業界では当たり前のランキングが落語にはなかった。音楽の世界ではオールタイムベストギタリストとか言って、人気投票を普通にやっている。ミュージシャンも「洒落にならないよ」ではなく、リスペクトの気持ちを持ちつつ、ランキングを受け止められるんですね)1位ということは、継続か、落ちるしかないわけじゃないですか。あの本、一冊で終わって良かった。個人の性格もあるでしょうね。一生懸命、笑ってもらおうとガムシャラにやってきた。なかの芸能小劇場で、こんな噺を覚えましたと演っていたときは面白かった。それが、「あの人は面白い人なんだ」という看板を背負うと、あの頃の俺が一番面白かったと思う。いっぱい失敗をしましたよ。あの頃に「諜報員メアリー」とかが生まれているんです。あの頃のパワーが収まって、俺なんか完全に守りに入っていますよね。50歳の志ん朝、談志、小三治はすでに大看板と言われていた。馬生なんか54歳で亡くなっていますからね。落語界を背負って立つ人間なんだ。小三治も「小さんは超えられない」と言っていましたし、志ん朝も「私は名人じゃない」と言っていました。(一之輔さんに「喬太郎さんはまだまだ若いな」と言われるように、つまらない人気投票やブログなんかに惑わされずにやっていってくださいよ! )

「斎藤幸子」という芝居をやっていたときに、キタローさんに言われました。森繁さんは「悪い意見は聞かない。良い意見も聞かない」と言っていたよ。もちろん、師匠や先輩方の言うことは聞きますよ。小三治師匠が僕の「饅頭怖い」を聴いてアドバイスしてくれましたし、富士そばのマクラについても意見してくれました。朝日名人会のときに師匠・さん喬も指導してくれました。(さん喬さんは「喬太郎は古典に関しては何年も遅れている」と言っていますしね)談志師匠が「江戸の風」ということをおっしゃったでしょう?俺は吹いていないのかなと。いいんです。落語って何だろう?落語家が座って喋っていればいいのか。懐かしい落語であってほしい。ノスタルジーなんです。こんな落語があるよ、巧いだろう?というのは時代が求めていない。志ん朝はいいだろう?あれが落語なんだ。それを演るのは、志ん朝だけど、俺もそれが好きなんだ。そういうことを談志さんはおっしゃりたかったと思うんです。俺が客だったら、三太楼(現・遊雀師匠)とか好きなんだけどな。地味だけど。

「古典を演るときに、匂いがしない」と師匠・さん喬に言われます。上手には演るけど、と。どう出していいか、わからない。そのうちに出ればいいかな。昔の噺を昔流に演る三三が匂いがあるか?そういうものでもない。皆、匂いがないようにも見えるし、あるようにも見える。わからない。年代のギャップ。誰に向けて演るか?自分が楽しい落語を演ればいいのでは?最近、吹っ切れた。諦めた。いいじゃん!(一つ一つの噺を喬太郎の匂いでプンプンさせてほしいんです)。一之輔さんも「そういう風に演っていると、駄目になるよ」と言われたそうです。先輩からは「邪道」だと。でも、志ん生も邪道だった。白酒と一之輔は同じ匂いがしますよね。壊しているんじゃない。クスグリで上手にバランスを取りながら演っている。底力があるんでしょうね。ちゃんと古典落語になっている。芯を見失うと怖いよ。

(喬太郎さんは真面目すぎるんです。ピュア。真面目に落語が好きだから)童貞なんだ。白酒や一之輔が羨ましい。半蔵門寄席のときに、「一之輔には負けるな」と思いました。楽になったかな。やりたいことができる。大丈夫ですよ。(成城で談春さんが「ブームはお前のためにあった」と、一之輔に言いましたからね。あの時期、背負っていたものはありましたか?)大きくしなきゃ、という。若手のつもりが、そうじゃなくなった。もう荷をおろしたい。あいつらに背負ってほしい。もっと好き勝手やって、さん喬に小言言われて、これで良かったなと、一生を終えるというのはどうです?

今年の目標は、喬四郎を叩き直す。ヘナチョコという言葉はあいつのためにある。でも、一門にいなきゃいけない存在なんです。あいつのお蔭で穏やかにまとまっている。ただ、高座がねぇ・・・。あいつ、プライドだけは高い。改作派だと思っている。自分の作ったモノを自分でちゃんと演りたい人。でも、もう少し飯が食える芸にならないと。今年3月から8月まで、らくごカフェで「喬四郎を鍛える会」をやります。2席ずつ。俺も2席演ります。短期集中講座。不愉快なものを不愉快で終える人生があってもいい。でも、お金を払ってもらうからには、楽しんでもらおうとする。つまらなかった。イマイチだったね。余程の不愉快でない限り、それを認めなきゃ。時間を無駄にした、それが生で観るということです。また「うどんや」。ガッカリするな!また「抜け雀」。下向くな!悪かったよ、また「ハンバーグができるまで」で!下向いている人いるね。ちゃんと顔を覚えているよ。常連いっぱいいるね。「井戸茶」でガッカリするな!同じ「井戸茶」が「面白いね」と言われる、そういう芸人になればいい。また「抜け雀」、また「竹の水仙」が聴けたよ。そういう芸人になりたい。小三治師匠みたいに。また「小言念仏」だ。マクラがあるんだから。

(昨日一之輔さんで「初天神」聴きましたが、また笑っちゃいましたよ。ある程度はネタが固まってくるんですね)一之輔の「鈴ヶ森」、白酒の「松曳き」。度胸が凄い。ちゃんと受けている。あいつらのいいところは、グズグズしない。あれは羨ましい。俺と同じタイプは三三かな。あいつ、水飲む鳥みたいじゃない?白酒のぬいぐるみも面白いね。50代、60代になったらどんな落語家になるのか?(新作の地位向上への貢献は大きいと思いますよ。白鳥さんを聴くことが変じゃなくなった)古典を聴かないことが、悪くなくなった。美学としての落語を抜きにすれば、落語という芸能で白鳥は名人だよ。ワケのわからない落語をちゃんと客に届けている。前座の頃、ホール落語で見事に受けなくて、志ん朝師匠に「いいね!潮干狩りができるね!」と言われた白鳥だよ。あの人の稽古量は凄い!必ず改善しているからね。同じネタを繰り返して。

(パルコで志の輔師匠が今、やっていますけど、新作2席に古典1席なんですよ。でも、新作だったね、古典だったね、と客は言わない。見事に志の輔らくごなんです。マニアックさが違う。あの○○は談志と違うとか、志ん朝と違うとか考えない。喬太郎さんの持っている世界もそうじゃないですか?)「極道のつる」をできる人はいない。白酒はできるかもしれない。でも、作れませんから。これは呟いていいよ!あいつが前座の頃、新作の名手だったんだから。それを古典の方に入れちゃえば、という風になった。芸のある人の「極道のつる」は面白い。(喬太郎さんだから面白い)アレは発散できますね。それと、流山!きょうは流山、演ろうかな。発散できる古典を作っちゃえばいいんですよ。内に籠る古典もいいけど。(時間を作れるようになったら、何をしたいですか?)まず、ネタを増やすこと。あと、円朝モノの長編を2つ、3つ挑戦したい。あと、古典落語の続編も。SWAで演ったような。(三題噺は?)あれは大変だけど、ある意味、楽なんだよ。限られた時間、自分を追い込めばいい。「芝浜」を吹き替え版で演ってみたい。口調はアメリカ映画の声優さん。ジャックとナンシーの夫婦で。「ジャック!起きてちょうだい!」「何だよ、ナンシー」「仕事に行ってちょうだい!ジャック!芝の浜に行ってちょうだい!」。大家さんがヘンリーなの。「50両、それは?」「神様からのプレゼントなの」。気持ちが折れないまま、演ってみたいね。あそこも。「夢を見ていたんだわ」「夢なんか見ていない」「あなたは夢を見たの!」。こういう「芝浜」を演ってみたいね。

以上です。ちなみに、この日の「鸚鵡の徳利」は①ハツラツとした前座、いっぽん②やる気のない感じで二ツ目の天どん③若手本格派の扇辰が「お血脈」④もっと上の師匠、円丈がタタミイワシで笑いを取る⑤江戸曲独楽、三増紋之助⑥中入りは重鎮の馬風。当代三平批判⑦食いつきはベテランの雲助「持参金」。膝と腕が二等辺三角形⑧膝は紙切り、正楽。鋏試しに相合傘。とりあえず、ビールというお客さん⑨トリは持ち時間30分を45分演ってしまう、さん喬。時候の挨拶が可笑しい。で、インタビューの後に三遊亭白鳥作「任狭流山動物園」を演りました。「発散できるネタ」で思い切り発散してました。

最後に、翌年4月8日のシーズン2の第2回で再び喬太郎師匠が出演したときのプログラム、広瀬和生さんの文章の抜粋で締めます。

新作落語と古典落語、どちらにも才を発揮する喬太郎は、近年、小泉八雲の小説をもとにした創作落語といった新たな試みにも意欲的で、寄席の世界においても、上野鈴本演芸場での「喬太郎ダブル大盛り」や「夏のR18」といった企画興行を成功させるなど、その活躍は目覚ましい。なのに、まだどこか「居心地の悪さ」を感じているように見えるのは気のせいだろうか。(中略)

喬太郎も今では五十代の中堅落語家だ。普通に考えれば、これから円熟期に差し掛かる年代である。しかし喬太郎は、「円熟」というような境地に落ち着くことの似合わない噺家だ。先日、月刊誌「SWITCH」の落語特集に喬太郎のインタビュー記事が載っているのを読んだが、そこで喬太郎は「自分には江戸の風ではなく80年代の風が吹いている」と言っていた。僕は、それを全然ネガティヴなことだと思わない。まさに「80年代の風が吹く」ことが喬太郎の真骨頂であり、喬太郎落語が唯一無二である所以なのだ。自分の時代を代表する落語家を挙げよ、と言われた時に名前が挙がる存在であるということ、それを「名人」などという称号と絡めようとするから話が面倒にあなるのであって、文楽、志ん生、圓生、小さん、志ん朝、談志といった人々は皆、何はさておき「時代の人気者」だったのである。落語は大衆芸能なのだから、「人気のない名人」なんて有り得ない。その時代の観客が好むか好まないか、それがすべてなのである。

喬太郎が吹かせる「80年代の風」は、2010年代の僕達にとって、とても懐かしく、心地好い。喬太郎の落語が愛されるのはそのためだ。これからも円熟することなく「キョンキョン」のままでいてほしいし、必ずそうなるはずだ。以上、抜粋。

そして、2020年。いまも「80年代の風」が吹いている喬太郎師匠は、「時代の人気者」である。