【アナザーストーリーズ】愛を生き切った人~瀬戸内寂聴の99年~

NHK―BSで「アナザーストーリーズ 愛を生き切った人~瀬戸内寂聴の99年~」を観ました。

昭和48年11月14日。作家、瀬戸内晴美が中尊寺で得度式をおこない、出家したことは当時の文壇での大事件であった。そのとき、51歳。彼女に何があったのか。そして、作家としてだけでなく僧侶ともなった寂聴が世の中に遺したものとは何か。とても考えさせられるドキュメンタリーだった。

9歳でモーパッサンやトルストイを読んだ文学少女は、昭和15年に東京女子大学に入学した。だが、時代は軍国主義。「真面目な忠君愛国のガリガリ少女だった私は勉強への情熱を失ってしまった」と振り返っている。20歳でお見合い結婚、良妻賢母だった。昭和20年に終戦を迎えると、物事の価値観が根底から覆る。それは、「教えられた通りではなく、自分の心と肌で感じたものだけしか信じちゃいけない」ということだった。一大転換だった。

昭和23年、25歳で夫と4歳の子を置いて出奔。「小説家になりたいから、家を出させてください」と書き残した。不倫相手の「涼太」への理不尽な情熱のため、安穏な家庭を自ら破壊したのだった。だが、その「涼太」とは駆け落ちできず、恋愛は成就しなかった。

昭和32年、瀬戸内晴美は「花芯」で文壇デビュー。女性の視点で性愛を描いたセンセーショナルな小説は批判の嵐だった。子宮作家、ポルノグラフィ、自分のセックスの感度を自慢している、マスターベーションしながら書いている感じだ…。だが、晴美は田村優子、伊藤野枝、岡本かの子と言った女性をモデルにした小説を書き続ける。恋愛は生きる糧、生命力の源泉だと主張した。「人間が一番成長するのは本でもなければ、学問でもない。本気で恋愛したら絶対に成長する」とインタビューで言っている。

晴美は妻子ある作家の小田仁二郎と半同棲をはじめる。また、「涼太」とも再会した。この三角関係をモチーフに昭和38年に発表した「夏の終り」は第2回女流文学賞を受賞した。自らの傷跡を曝け出す。「五欲煩悩のどうしようもないものを吐き出したら、何かそこに光が見えてくる」とインタビューで語っている。壮絶な覚悟と生き様。傷口をまた開いて、出てくる血をインクにして書いているようだと言う専門家の表現に合点した。

それが昭和48年の出家につながる。寂聴はインタビューでこう説明している。「五十歳になり、もう男はいいと思った。死にたいから出家したのではない。もっと生きたい、もっと人生を充実させたい、もっと心の自由を得て愛の本質を書き続けたい。その答えが出家という選択だった」。

もう一つ、出家を選んだ理由がある。作家の井上光晴の存在だ。昭和41年、光晴と晴美は講演旅行で出会い、恋に落ちた。光晴は4歳のときに親に捨てられ、長崎の貧乏な炭鉱町で育った。被ばく者、在日韓国朝鮮人、被差別部落出身者に共感し、差別と不条理を描いた。光晴には妻の郁子と五歳になる娘の荒野がいた。だが、光晴は思い込んだ女性を奔放に愛する性格があり、郁子は晴美の存在は早くから知っていたが、複雑な心境ながら黙って半ば認めていたようだったという。

光晴、郁子、晴美の三人の関係をモデルした小説「あちらにいる鬼」を著したのが、娘で直木賞作家の井上荒野である。何と、この小説が出版されたときに、推薦文を書いたのが瀬戸内寂聴。「作者の父、井上光晴と私の不倫が始まった時、作者は五歳だった」と。

荒野は小説執筆の依頼が来たとき、「スキャンダルは嫌だ。それで話題性を持たせるのは嫌だ。そして、寂聴に読まれるのはもっと嫌だ」と思ったという。だが、そのとき寂聴は92歳で病に倒れた。荒野は友人で直木賞作家の江國香織と角田光代を伴って、寂聴を訪ねた。寂聴はひたすら光晴の思い出を楽しそうに喋り続けた。それが荒野の心を揺さぶった。

父のことが好きだったんだ。なかったことにしたくなかったんだ。そして、これは書いて残さないとダメだと思ったという。決意を固め、寂聴に取材し、小説を完成させた。そして、改めて母は「黙っている」という自分の意思を全うしたのだと感じた。父を母もまた愛していたのだとわかった。

寂聴は出家を思い立ったとき、光晴に訊いた。光晴は「そういう方法もあるね」と言ったという。あれだけ不誠実な男だった父が「唯一、誠実になった台詞」だと思った。寂聴はそれを聞いて、決心を促された。

母・郁子と寂聴はその後も友情関係を保った。戦友という感情。女同士ではなく、人間対人間の惹かれ合うものがそこにあった。母・郁子は寂聴に対し、「憧憬」という評価をしたのだと思うと荒野は語る。

寂聴は光晴が亡くなったとき、葬儀場である編集者に頼み事をする。「光晴さんの骨を取ってきてほしい」。焼き場に行って、密かに骨を拾い、ハンカチに包んで渡したそうだ。現在、寂聴が住職を務めた岩手の天台寺の墓地に光晴、郁子、寂聴の墓が仲良く並んでいる。

荒野は「三人の関係は自由で繋がっていた。精神の自由。傍から見ると不自由に思えるかもしれないが、そこに自由があった」と振り返ったのが印象的だ。

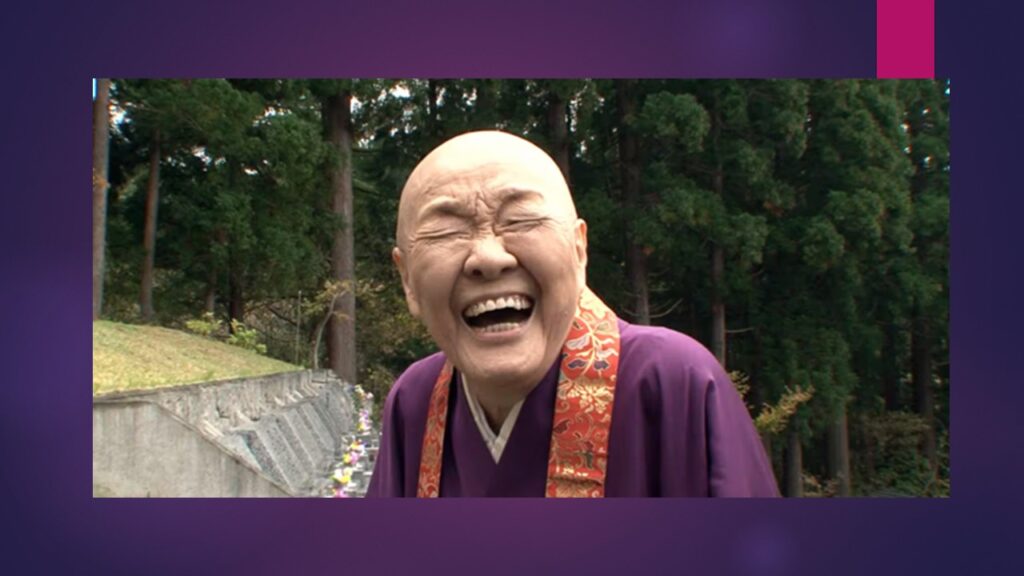

瀬戸内寂聴は岩手県浄法寺町の天台寺の住職を昭和62年から平成17年まで務めている。平成23年3月11日の東日本大震災のとき、寂聴は自分に何ができるのか考えた。そして、10月から被災地を法話をしながら巡った。その言葉は被災者の心を勇気づけた。

モノを失っても、心を失っていなければ生きていける。どん底に落ちれば、必ず弾みで上に上がる。希望を失わない大切さを説いた。

天台寺での言葉が印象的だ。結局、人間は一人。一人で生まれて、一人で死んでいく。一人は寂しいけれど、一緒に死ぬことはできない。人間は必ず一人になる。どうせ生まれてきたのだったら、死ぬまで力一杯、情熱をこめて自分一人の人生を生き切りましょう。

この言葉を聞いて励まされた女性、南三陸町の佐藤せつ子さんは震災で消防士の夫を亡くした。あれから、10年後。佐藤さんの顔は明るい笑顔だった。「悲しくてどうしようもなかった。でも、亡くなったら夫が待っていて迎えに来てくれると言われて…。下に降りたら、上がるしかないって」。

寂聴は「お見舞いのつもりが、新しいことを見せつけられ、鍛えられ、人間に対する信頼を盛り返した」と被災地巡りを振り返った。寂聴が生前大切にしていた全国の人から送られてきた沢山のお守り。何にも頼らず生き抜いた寂聴が唯一頼ったお守りだ。令和3年11月9日に99歳で亡くなった寂聴の棺に、このお守りの束が納められたという。

「愛」、それは人間誰もが持つことが許される感情だ。だが、それを貫くには覚悟や勇気がいることがわかる。でも、愛することを捨ててはいけない。人を愛し、人に愛されることほど幸せなことはないのだと思う。