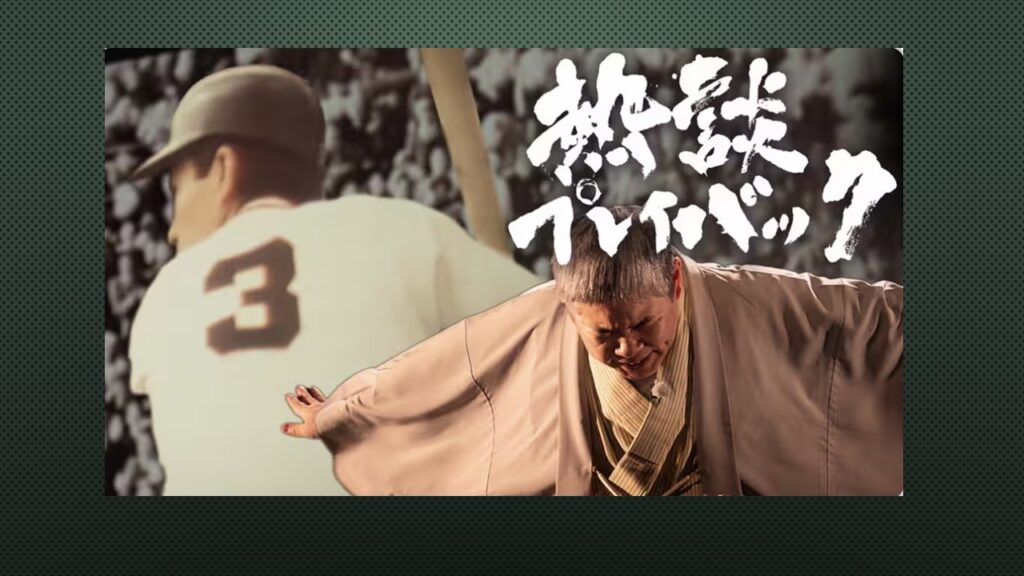

【熱談プレイバック】長嶋茂雄伝

NHK総合テレビで「熱談プレイバック 長嶋茂雄伝」を観ました。貴重なアーカイブ映像と講談師・神田春陽先生の講談のコラボレーション、今回はミスタープロ野球、長嶋茂雄選手の人物伝だ。栄光の背番号3にちなみ、3本のホームランで構成していたのがとても良かった。

まず1本目は父に捧げるホームランだ。長嶋茂雄は昭和11年、それは日本のプロ野球が始まった年に千葉県佐倉市に生まれた。終戦の年、小学校4年生のときに野球をはじめる。真面目一筋だが子煩悩だった父親の利(とし)は末っ子の茂雄を可愛がり、当時は高価だったグローブをプレゼントした。

中学に入学すると、野球部に入部し、1年生でレギュラーになり、3年生ではキャプテンを勤めた。地区大会決勝で打ったさよならヒットが評価され、千葉第一高校からスカウトされる。だが、茂雄は野球の強い佐倉第一高校への進学を熱望し、父はこれを認めた。

練習は厳しかったが、2年生で4番を任され、後楽園に行って打撃の神様・川上哲治のバッティングフォームを観察し、自宅で実況をしながら真似をするというイメージトレーニングをしたという。その息子の姿を父は目を細めて見ていた。

昭和28年、高校3年の夏。佐倉第一は千葉県予選のベスト4に進出、次は熊谷高校との対戦だった。父に観に来てほしいと言うと、「仕事があるから行けない」と断られた。しかし、茂雄は第一打席こそ凡打に終わるも、第二打席はレフト前ヒット、第三打席には真ん中高めの球を打ち、センター方向への超特大ホームランとなった。

試合には敗れたが、茂雄は父にホームランのことを報告する。すると、父は「大きいホームランだったな」とニッコリと笑った。そうなのだ。父はこっそりと球場に来ていたのだ。息子が力んではいけないと外野でそっと見守っていたのだった。しかし、父・利が茂雄の試合を見たのは最初で最後となる。

立教大学1年のとき、「チチキトク」の電報を受け取った茂雄は父の枕元に駆けつける。父は言った。「六大学で一番になれ。そして、プロでも一番になれ。日本一の男になれ」。この遺言を聞いた茂雄は野球一筋で生きることを決意したのだった。六大学のスター選手となり、4年生ではホームラン8本の新記録を樹立した。

2本目は世紀のホームランだ。茂雄が「生涯一番忘れられない」と振り返った1本である。昭和33年、立教大学を卒業した茂雄は読売ジャイアンツに入団し、背番号3をもらう。キャンプでの練習はさほど厳しいものではなく、オープン戦では最多のホームランを打った。当時、プロ野球は「職業野球」と呼ばれ、六大学野球よりも人気がなかった。「楽勝」だとみくびった。

そして迎えた開幕戦。長嶋茂雄はプロの厳しさの洗礼を受けることになる。国鉄スワローズのエース、金田正一に4打席連続三振を喫するのだ。金田の投げた19球のうち、長嶋のバットをかすったのは1球のみ。金田は「六大学がなんだ。こいつだけには打たれてなるものか」と闘志を燃やし、「プロの本気」を見せたのだ。あくまでキャンプやオープン戦は調整。自分を恥じた長嶋は尻上がりに調子を上げ、ホームラン王、打点王、新人王に輝き、プロ野球人気を牽引した。

そして、昭和34年6月25日に史上初の天覧試合がおこなわれる。後楽園球場の巨人・阪神戦、天皇陛下のお目当ては長嶋だという。鳴り物応援は禁止され、18時58分に天皇皇后両陛下が到着。プレイボールの声が掛かった。長嶋も緊張と興奮を覚えたという。

3回表、阪神・小山がヒットを放ち、1点先取。しかし、5回裏に長嶋が12号ソロをレフトスタンドに運び、坂崎一彦のソロも加わり、2対1と逆転に成功する。だが、6回表に阪神打線が火を噴く。吉田義男、三宅秀史のヒット、藤本勝巳のホームランなどで3点を挙げ、2対4に。その後、7回裏に王貞治がツーランホームランを放ち、試合は4対4の振り出しに戻った。

運命の9回裏。天皇陛下は21時15分まで観戦し帰ることになっていた。テレビ中継もタイムリミットを迎えていた。マウンドには「炎の男」村山実。バッターボックスには長嶋茂雄。ツーストライクまで追い込まれたが、内角高めの球を打ち、レフトスタンドに運ぶ劇的なサヨナラホームランとなった。そのとき、時刻は21時10分。観客席が沸き、お茶の間が沸いた。プロ野球は人気が爆発し、長嶋は国民的スターとなった。

3本目は現役最後のホームランだ。長嶋は常に「魅せる野球」を意識した。サードの守備では市川團十郎の見得を真似、バッティングではヘルメットを飛ばすパフォーマンスのために大リーグの大きめのヘルメットをかぶった。観客を喜ばす。感動させる。ミスタープロ野球と呼ばれる所以だ。

巨人は黄金期を迎えていた。昭和40年から日本一の座を譲らなかった。しかし、長嶋も35歳を過ぎて、体力に衰えが出て、打率は3割を切り、「長嶋限界説」が叫ばれた。昭和48年のオフシーズンに川上哲治監督は「今季限りで引退し、監督になれ」と引き際の美学を勧めた。だが、長嶋は「もう一年だけやらせてほしい。最後の勝負がしたい」と願い出た。

昭和49年のシーズン、長嶋はふるわなかった。先発メンバーを外されたこともあった。そして迎えた10月14日。現役最後の日。長嶋は引退試合の4回裏一死一塁でホームランを放つ。通算444号だった。自ら引退の花道を作り、締めくくったのだ。試合後、長嶋はベンチを飛び出し、ファンの声援に応え、17年間の現役生活に涙を流して感謝した。

父のため、日本プロ野球のため、そして何よりファンのために捧げた野球人生は、ずっと語り草になるだろう。