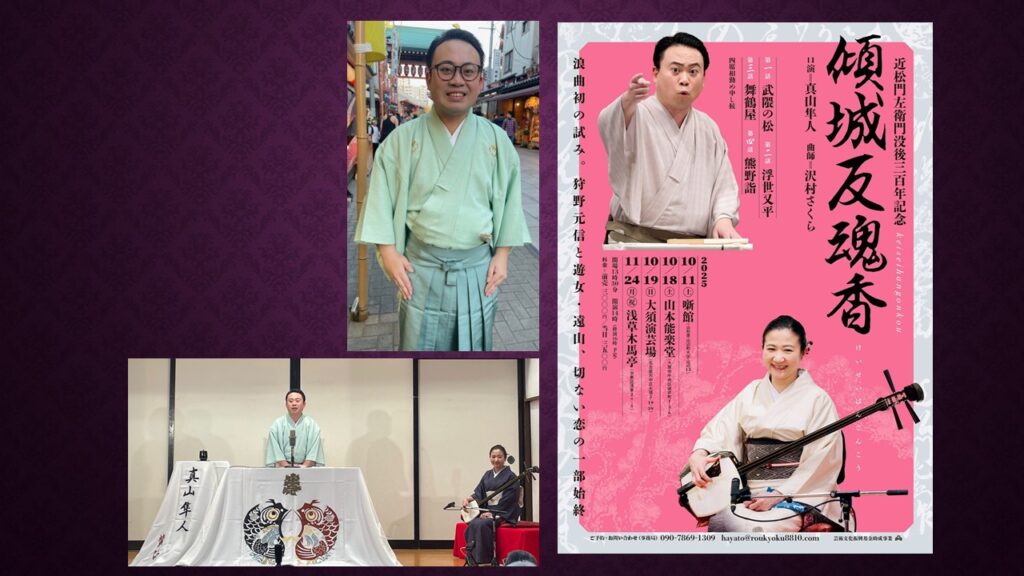

真山隼人「傾城反魂香」

近松門左衛門没後三百周年記念「傾城反魂香」に行きました。浪曲で「傾城反魂香」を演じようという意欲的な試みで、浪曲師が真山隼人さん、曲師が沢村さくらさん、脚本は土居陽児先生である。歌舞伎や文楽では「土佐将監閑居」、いわゆる“吃又(どもまた)”ではお馴染みではあるが、それはあくまでサイドストーリーであり、本筋は絵師の狩野四郎次郎元信、それに土佐将監光信の娘の傾城遠山(後にみや)と六角頼賢左京太夫の娘の銀杏の前の二人の女性をめぐる物語であることがよくわかった。なぜ、傾城なのか。なぜ、反魂香なのか。得心ができて興味深く拝聴した。

第1話「武隈の松」

六角左京太夫に「奥州の名木、武隈の松を描け」と狩野元信は命じられるが、この松はすでに枯れていて、この世にはない。そのとき、元信の夢の中で「越前敦賀気比の浦を訪ねよ」というお告げがあった。訪ねた先で出会ったのが、遊女の遠山だった。遠山は土佐派の絵師、土佐将監光信の娘で、光信は勅勘により山科での逼塞を命じられ、遠山が家計を支えるために遊女に身を落としていたのだった。

遠山は元信に対し、天満天神に祈ると「父の秘法を伝授して構わぬ」というお告げがあったと言い、元信の弟子の雅楽之介を松に見立てて、武隈の松を描き上げる手助けをした。そして、「後には手に手を取って熊野詣をしましょう」と元信に事実上の夫婦約束を取り付けた。

4年後。元信は左京太夫に武隈の松を描き上げた功績を認められ、息女の銀杏の前と祝言を取り交わすことになる。これは六角屋敷にいた名古屋山三の口利きであった。しかし、山三のライバルである不破道犬がこれに反発した。道犬は自分の息子の伴左衛門を銀杏の前の婿にしたかったのだ。

その妬み嫉みを恐れていた狩野元信に対し、銀杏の前の侍女である藤袴が「誰か言い交わした方がいるのか」と訊き、いないのであれば「この藤袴と言い交わした」と言えば、姫も諦めるであろうと提案する。同意した元信は形だけの三々九度を交わすと、実はその藤袴の正体は銀杏の前だった!

道犬は悪巧みを考える。元信の描いた絵は「謀反の証拠」だと言う。高い所に山鳥、雪に雉が描かれているのは山鳥=嶋、雉はホロホロと鳴き、雪はブルブルと震える寒さを現す。これ、すなわち「高嶋滅ぶる」だと。道犬は元信を柱に縛り付ける。だが、元信は口の中を噛み切り、その血を襖に吐きかける。すると、襖の血が虎に変じて、道犬を襲い、元信は逃げることができた…。

第2話「浮世又平」

土佐将監光信の弟子の修理之介は山科に現れた虎を「これは実の虎ではなく、絵から抜き出た虎だ」と見抜き、筆によって虎を消し去った。その功績が認められ、修理之介は光信から土佐の苗字を貰い、土佐光澄を名乗る。兄弟子である又平は吃音があり、師匠の覚えが良くなかった。描いた大津絵を一文、二文で売り歩くようなその日暮らしをしていた。光信は娘を遊郭に売ってまでも自分の名前を大切にする絵描き、「どもりに何ができる」と又平には苗字を許さない。

ある日、狩野元信の弟子の雅楽之介が光信を訪ね、元信と銀杏の前の祝言が無きものになってしまった、元信は襖から抜け出た虎に跨り逃亡したと報告する。不憫なのは銀杏の前。姫を助けてあげたい。そのとき、又平は「私にお任せください」と名乗りを挙げる。女房が「手水鉢に自分の姿を描いて自害せよ。そうすれば、あの世で大願成就する」と言ったので、又平が一心不乱に描くと、厚さ一尺の手水鉢の裏に自分の姿が浮かび上がった。

感服した光信は土佐の苗字を又平に許す。そして、又平が銀杏の前を救出するために出立しようとしたとき、一人の女と肩と肩がぶつかる。その女こそ、六角左京太夫の娘、銀杏の前であった。そこに不破道犬の息子、伴左衛門がやって来て、又平と「刀と筆の勝負」をする…。

第3話「舞鶴屋」

京の廓、舞鶴屋の店先で伴左衛門が斬られて死んでいた。伴左衛門は傾城桂木を身請けしようと1200両を持って来ていた。だが、桂木と言い交わした男がいた。名古屋山三。元信と銀杏の前を添わせたいと仲立ちした不破道犬のライバルである。この問題を引き受けたのが、舞鶴屋の遣手のみや。元は敦賀気比で遊女をしていて、元信と4年前に末は夫婦と誓った遠山その人である。

1200両の出所を疑い、「山三に罪はない」と機転を利かせて助けてあげた。山三は「伴左衛門を斬ったのはわしだ。元信殿との祝言が取りやめになり、銀杏の前が不憫だった」と話し、みやに厚く礼を言う。祝言をまとめたいと願う山三に対し、みやは「私という人がありながら、祝言を挙げるとは何事ぞ。潰したい」と思うが、それは言えない。瞼に熱いものが宿り、言うに言えない胸の内。

伴左衛門は桂木に嫌われていた。「山三と桂木は契りを交わしていた」という証文を伴左衛門が1200両持ってきた前の日付で書くように言う。そうすれば、伴左衛門は桂木に対し不義を働いた間男になるからだ。

舞鶴屋へ門付けに元信と雅楽之介が現れる。「遠山です。今はみやと名乗っています。あなたと添いたいばっかりに、あちこち渡り歩き、今はこうして遣手として落ち着いています」。みやが「私のことを思うなら、祝言をやめると言ってくれたら幸せです」と言うと、元信は「狩野の名前を後に残すためだ。耐えてくれ」。

みやは涙を飲んで、二階へ案内する。二階では、「めでた、めでた」の声。名古屋山三と桂木、狩野元信と銀杏の前の二組が晴れの祝いをしているのだ。みやは「お前様あればこそ、今こうして生きている。御礼を申します。あなたの親代わりになりましょう」。泣き叫び、幸せな二人を涙ながらに見送った。

第4話「熊野詣」

北野天神で執り行われる狩野元信と銀杏の前の祝言。その行列に飛び込んできた一人の女…それは誰あろう、敦賀で遠山、都でみやと名乗っている土佐光信の娘である。銀杏の前に必死に懇願する。「姫様、七日の間だけ元信様と契りを交わさせてください。ご了見くださいませ」。元信が武隈の松を描くことが出来たのも、みやのお陰。銀杏の前は「願いを聞き入れました」。元信に対し、「この女はそなたに心が残っている。貸してあげましょう。七日で腑抜けにならぬように」。恩を返すのはこのときしかないと元信も考えた。山三が「よくわかった」と言って、みやに白無垢を被せ、北野天神へ向かわせた。

そして、五日が経った。山三が訪ねると、雅楽之介いわく「師匠とみやは仲良くしている」。そこに舞鶴屋の主人の伝三郎が忌中の札を持って「みやが亡くなった」とやって来る。心に掛かるは元信のこと。証文はないが、末は一緒に熊野詣をすると誓った。「笠を渡してくだされ」。山三が中へ確かめにいくと、元信の隣には御神灯が一本。反魂香を炊いた香りが漂っている。

元信はみやに語りかける。「笠が届いたよ」。最初で最後の熊野詣。紀州の海を渡って行きましょう。「銀杏の前との祝言を辞めるのは恩を仇で返すことになる」。大鳥居が見える。瞼を閉じれば、浮かぶ。みやとの別れ。みやはもはやこの世の者ではない。「ここまで来れたことが何より嬉しい」。みやは襖の奥へ消えていく。泣き喚く元信。「戻ってきておくれ。わしは腹を切って死ぬ。狩野の名前も惜しくない」。だが、反魂香の煙が消え、夜は明けていく…。何とも切ないラブストーリーである。