貞鏡のネタおろしor虫干しの会 一龍斎貞鏡「大石東下り」、そして権太楼ざんまい 柳家権太楼「猫と金魚」「うどんや」

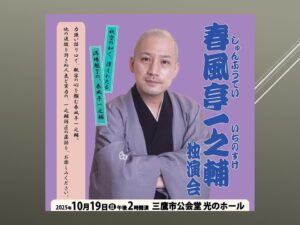

「貞鏡のネタおろしor虫干しの会~一龍斎貞鏡独演会」に行きました。「ベートーヴェン 月光の曲由来」「幡随院長兵衛 芝居の喧嘩」「大石東下り~南部坂雪の別れ」の三席。

「月光の曲由来」。十三歳でドイツのボンから音楽の都ウィーンに行って、モーツァルトに弟子入りして、出世を遂げたベートーヴェンが三十歳で故郷に錦を飾ったときのエピソードとして面白い。

地元の友人ハンスとライン川の畔を歩いていたときに聞こえてきたピアノの音…それはベートーヴェンが作曲したピアノソナタ第8番だった。その音を辿っていみると、六畳一間の靴屋で兄が靴の修理をしている傍で、妹がオンボロのピアノで演奏していた。外から聞こえてきた兄妹の会話はもっときちんとレッスンをしたり、音楽会に行ったりしたいが貧乏ゆえに出来ない借金暮らしの様子が窺える。

堪らなくなったベートーヴェンは家に入って、事情を訊く。妹は盲目だが、ウィーン在住だった頃に聞き覚えて、楽譜なしでピアノを弾くことができたのだという。ベートーヴェンは「僕が作曲した曲です。僕に弾かせてください」。そして、演奏をはじめると、途中で突然部屋のランプが消えた。窓のカーテンが揺れて月の光が差し込んで、ベートーヴェンたちを照らした。演奏を終えると、妹は「ありがとうございます。ベートーヴェン様」と感謝を述べる。一方のベートーヴェンはこの月の光に閃きを感じ、自分の頭の中に曲が流れ始めた。

すぐさま、ベートーヴェンは帰宅し、ピアノの前に座り、18時間五線譜と格闘した。「できた!」と叫び、昨夜の靴屋を再び訪ね、その新曲を披露した。靴屋の妹に対し、「あなたのおかげでできました。このソナタをあなたに捧げます」。その曲こそ、ピアノソナタ第14番、後に「月光」と名付けられる名曲である。

演出として実に良いタイミングで「月光」の曲が流れ、貞鏡先生の講談をより魅力的なものにした。貞鏡先生が実際におこなっている「ピアノ講談」で聴けば、もっと素敵な時間を過ごすことができるのだろう。そういう機会があったら、是非伺いたいと思った。

「大石東下り~南部坂雪の別れ」。貞鏡先生は今回「大石東下り」をネタおろしだったが、東下りの部分は短くて、その後に南部坂をフルバージョンで演じるスタイルだった。終演後に貞鏡先生に伺ったら、今回は東下りを短くしか読めなかったので、このような高座になったとのこと。ゆくゆくは東下りを膨らませて、一席として独立して読みたいとおっしゃっていた。楽しみである。

「大石東下り」は貞心先生に習ったそうだ。山科にいる大石内蔵助のところに、寺坂吉右衛門が情報をもって訪ねてくる。吉良上野之介は年が明けると山形米沢藩の上杉家に行ってしまう、仇討を実行するには年内しかないというものだ。早速、大石は他の赤穂浪士数名を連れて江戸へ向かう。

大石は道中、「近衛関白雑掌、垣見左内」と偽って旅をしていた。だが、神奈川宿で本物の垣見左内が宿泊しているという情報が竹林唯七によってもたらされる。そして、自分の名前を騙っている人物がいると知った垣見左内本人が直々に大石のところにやって来て、取り調べをおこなうという。

大石の宿泊する宿を訪ねてきた垣見左内に対し、大石は「本性を明かせ」と強気に出る。垣見は証拠の品として、近衛関白直筆の奉書を見せる。大石は落ち着いて人払いを命じ、垣見と大石の二人きりとなる。そして、垣見に差し出したのは「播州赤穂城代家老、大石内蔵助良雄」と書かれた書付だ。

垣見はこれを見て深く感じ入る。「浅野様は良き家来を持った。討ち入りの時節到来か」と心に思い、「仇討本懐を遂げてもらうのが武士の道」と考える。そして、大石に言う。「実は私は京生まれの西野五太夫という者です。名前を偽りました段、お許しください。あなた様のことは末の世までも忘却しないでしょう。陰ながらお祈り申し上げます」。

垣見左内と大石内蔵助の言葉を必要としない、心と心の通じ合いに深い感銘を受けた。

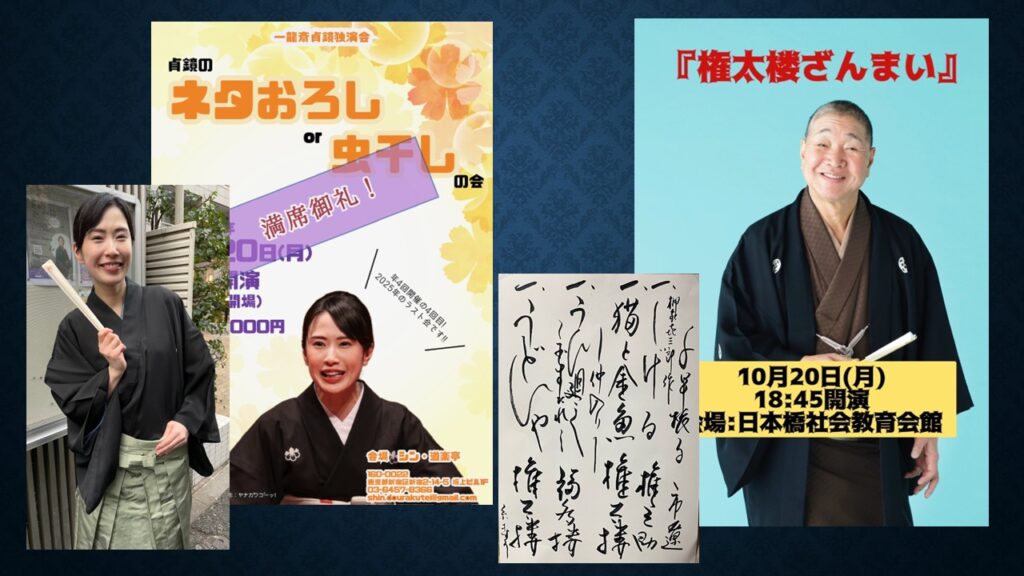

「権太楼ざんまい~柳家権太楼独演会」に行きました。

「千早ふる」柳亭市遼/「しげる」柳家権之助/「猫と金魚」柳家権太楼/中入り/「ん廻し」~南京玉すだれ 柳家福多楼/「うどんや」柳家権太楼

去年の暮れに食道がんで入院する直前に落語研究会で「ぜんざい公社」を演った。闘病中、「これで俺が死んだら、最後の高座は『ぜんざい公社』だったと記事に書かれちゃう。それは嫌だ」と思っていたという。そして、今年6月に復帰したとき、落語研究会で「代書屋」を掛けた。すると、主催者が「次は『猫と金魚』ですね」と言ってきたので、それはお断りしたのだそうだ。

「猫と金魚」は初代柳家権太楼の十八番だ。さん光から真打に昇進して、三代目柳家権太楼を襲名したとき、この噺に挑んだが、自分に合わないと思って、そのまま演らずにきたそうだ。だが、きょう演じた「猫と金魚」は非常に面白かった。金魚鉢を煙突の上に置いて双眼鏡で眺めれば良いと言って、「山本五十六じゃない」とか。番頭さんが猫が怖いから「故郷に帰る」と言ったら、「明るい農村じゃない」とか。最後、寅さんが猫と格闘した末に、「金玉を取られた」と言って、手に握っていた金魚を飲んでしまい、「人間ポンプじゃない!」とか。権太楼節が冴えていたと思う。

権太楼という名前にまつわる逸話も興味深かった。五代目柳家つばめに入門したが、師匠が亡くなり、とんぼ(現柳亭風枝)、ほたる(現権太楼)、雪之丞(現夢月亭清麿)の弟子三人は大師匠の五代目小さんに引き取られた。ほたるからさん光になった頃、九代目小きんが六代目つばめ(正式にはつば女)襲名ということになった。五代目のおかみさんは大変に悔しがったが、さん光らは「僕らはつばめの心を持ち続けますから」と慰めたという。

さん光が抜擢で真打昇進が決まると、名前をどうするかということになった。そのとき、先代昔々亭桃太郎の未亡人が「さん光さんが面白いから名前をあげたい」と言ってきたそうだ。さん光もその気になってサインの練習などしていたが、師匠小さんはいつまで経っても挨拶に行かせなかった。そのうち、現在の桃太郎師匠が襲名することになって、小さんがポツリと言ったという。「とられちゃったな。お前は金太郎になるか」。おとぎ話じゃない!(笑)

そして、小さんは「権太楼になれ」と言ってきた。「猫と金魚」で売れた初代の次に二代目がいたという。初代のスポンサーになっていた湯河原の素人に売っちゃったのだそうだ。さん光は二代目から取り返すために30万円、また初代の遺族に30万円を払って、三代目権太楼を名乗った。30万円というのは、小さんが提案した額だそうで、60万円をやりくりするのに大変だったとか。

「うどんや」。人情味のある上機嫌な酔っ払いが好きだ。仕立屋の太兵衛の娘で、今年十七になるおみつが同業から婿を取って、今晩婚礼があった。祝いに洋箪笥を送ったら、歓待されたという…。

襖が開いて、銭がかかった花嫁衣裳を着たおみつ。鶴が飛び出そうとしているところを描いた金糸銀糸の刺繍に角隠し。どこかで見たことがあるなと思ったら、箪笥屋の看板だった…というのがいかにも庶民的で良い。

そして、「おじさん、さて、このたびは…」、学問のある学者か手妻遣いしか言えない文句だ…赤ん坊の頃に散々おんぶしたり寝かしつけたり世話をした娘が「色々とご心配をおかけしました。みつは幸せになります」と立派な挨拶をした。「めでていな、うどん屋!」と言う嬉しそうな酔っ払いに、こっちも嬉しくなってしまう。権太楼師匠、完全復活!嬉しい高座だった。