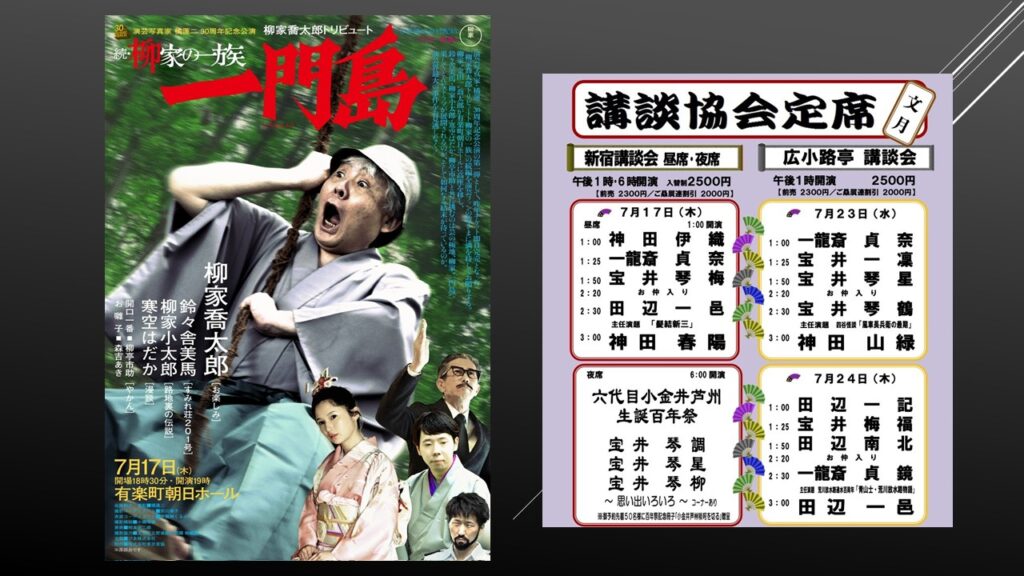

新宿講談会 神田春陽「髪結新三」、そして続・柳家の一族 柳家喬太郎「一門島」

新宿講談会に行きました。

「ベートーヴェン 月光の曲由来」神田伊織/「昭和激動軍記」一龍齋貞奈/「五平菩薩」宝井琴梅/中入り/「楠木の泣き男」田辺一邑/「髪結新三」神田春陽

春陽先生の「髪結新三」。新材木町の白木屋は主人の庄三郎が病に伏し、元深川芸者の女将のお常が取り仕切っていた。車力の善八の紹介で一人娘のおくまに桑名屋の又四郎を持参金500両で婿に迎え、祝言をあげるが、おくまは又四郎が嫌で仕方ない。実は手代の忠七と深い仲になっていた。それに目をつけた廻り髪結の新三がおくまと忠七の仲をとりもってやるとけしかけ、結果としておくまを拐して自分が住む深川富吉町の長屋に監禁してしまった。

解決策として白子屋は善八に10両を渡して何とかしてほしいと頼むが、向こうは上総無宿の刺青新三。善八は吹屋町の親分、弥太五郎源七に仲介を依頼する。源七は「お前さんはこれから男を売り出す体だ。10両で了見して、黙ってこの人におくまを渡してくれ。俺に花を持たせてくれ」と頼むが、新三は「あんな太いアマはいない。ハナは娘から言い寄ってきた。一緒に連れて逃げてくれと。なのに、こんな汚い長屋に住めるかと我儘いっぱいだ」と文句を言う。

さらに「金に目が眩んだと言われたら決まりが悪い。三日四日、女房らしいことをしてもらって、それから返す」と言う。鼻にもかけない新三の態度に源七は語気を荒げる。「大店のお嬢様としがない髪結じゃあ釣り合わない。10両貰って、ニッコリ笑って了見しろ。白子屋に頼まれて嫌と言えないんだ。吹屋町の源七が頭を下げに来たんだ。返しやがれ」。

だが新三は黙っちゃいない。「俺は白木屋にとっては命の恩人だ。上総無宿の刺青新三だ。矢でも鉄砲でも持って来い!…10両なんてはした金で了見できるか。二つ名前の親分さんよ」。これを聞いた源七は腰の刀に手をやるが、それを善八が止める。そして、「だから俺は嫌だと言ったんだ」と言って、引き下がって帰る。追い打ちをかけるように、新三が「いつでも仕返しに来い。吹屋町の親分さんよ」。

新三の長屋の大家、長兵衛が出てきて、源七に言う。「あんな野郎と喧嘩してもしょうがない。手前どもにお立ち寄りを」と言って、家にあげる。「新三の野郎は途方もないことを抜かす。この一件、私に任せてくださいな。店賃が溜まっている。私の言うことなら聞くと思います」。そして、「10両は少なすぎる。今度来るときは30両を用意して、駕籠で来なさい」。

長兵衛が新三のところへ行く。初鰹を見つけ、大家の権力で強引に「半身を貰う」約束を取り付けた後、仕事にかかる。「源七を追い返したそうだな。偉い!こういう話は長引かせちゃいけない。俺が預かる。相手は大店のお嬢様。こういうことは金に転ぶんだ。どうだ、30両で?」。だが、新三は首を縦に振らず、俺は上総無宿の髪結新三だと息巻く。

すると、長兵衛はその言葉を捉えて、「無宿とは人別帳にない奴のことだ。刺青なんていうのは罪人だった証拠だ。そんな奴をどこの大家が店を貸すんだ?俺はお前に見込みがあると思ったから貸してやっている。俺が奉行に訴えれば、5年、10年島流しになってもしかたない体だ…30両でいいな?」。大家という権力を使って強気に出る長兵衛に新三が根負けした。

善八が30両を持って戻って来た。長兵衛が新三におくまを押し入れから出すように命じる。猿轡をはめられ、後手が縛られていたおくまを解放し、駕籠に乗せて、善八とともに白子屋へ。さて、30両は5両の封じ金で6個。長兵衛は「5両が3つで15両。持って行きな」。不思議がる新三。長兵衛は何度もそれを繰り返す。「消えた15両は?」「まだ判らないのか?鰹は半分貰ったよ」「え?30両も半分貰うのか?」「お奉行に行くか?…これでいいよな?5両が3つで15両」。黙るしかない新三。さらに「溜まった店賃が5両も貰うぞ」「え?手取りで10両?」。呆気にとられる新三。どんなに悪党で息巻いていても、町役人でもある大家の長兵衛には何も言えない無宿渡世の新三が描き出され、痛快な高座だった。

「柳家喬太郎トリビュート 続・柳家の一族 一門島」に行きました。

「やかん」柳亭市助/「路地裏の伝説」柳家小太郎/「すみれ荘201号」鈴々舎美馬/中入り/漫談 寒空はだか/「一門島」柳家喬太郎

喬太郎師匠の「一門島」。横溝正史の探偵小説が大好きな喬太郎師匠らしい、緻密に計算されたサスペンス落語に舌を巻いた。どんな事件が起きたかだけ、ざっくりと書いて、謎解きの部分については触れません。

瀬戸内海に浮かぶ獄門島のすぐ近くにある一門島。某探偵が訪ねると、島には民宿がないので寺の和尚が泊まる世話をしてくれた。そして、この島には古い演芸場があって、獄門亭という一門の落語家が出演しているという。師匠の嘉右衛門は亡くなっていて、長男の雪太郎、次男の月次郎、長女の花子の三人だけの一門だ。探偵が彼らの演芸を楽しんだ後に事件が起きた。

雪太郎がベッドの上で手首を切って、血まみれになって死んだ。次に月次郎が演芸場の中で赤いインクを頭からかぶって死んでいた。そして、最後には花子が首を括って死んだ。

問題を解くカギは、探偵が泊まった寺の屏風。そこに和尚の筆で三つの和歌を書いてあった。瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢わんとぞ思ふ。ちはやふる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは。七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき。

そして、亡くなった嘉右衛門師匠の十八番が「千早ふる」で、生前は師匠に遠慮して江戸の落語家は誰も演じなかったという。息子の前座修行の件でいざこざがあり、獄門亭一門はこの島にやってきた。また、花子は一番年上なのに、なかなか師匠が女性の噺家を認めずに、入門は一番遅かった。

このことを手掛かりに(本当はもっと沢山の伏線があるのですが伏せます)探偵はこのミステリーの謎解きをしていく。これが実に精緻に計算されたストーリー展開で、「次は?」「次は?」と客席は息を飲みながら聴き入っているのがよくわかった。喬太郎師匠の新作魂を見た高座だった。