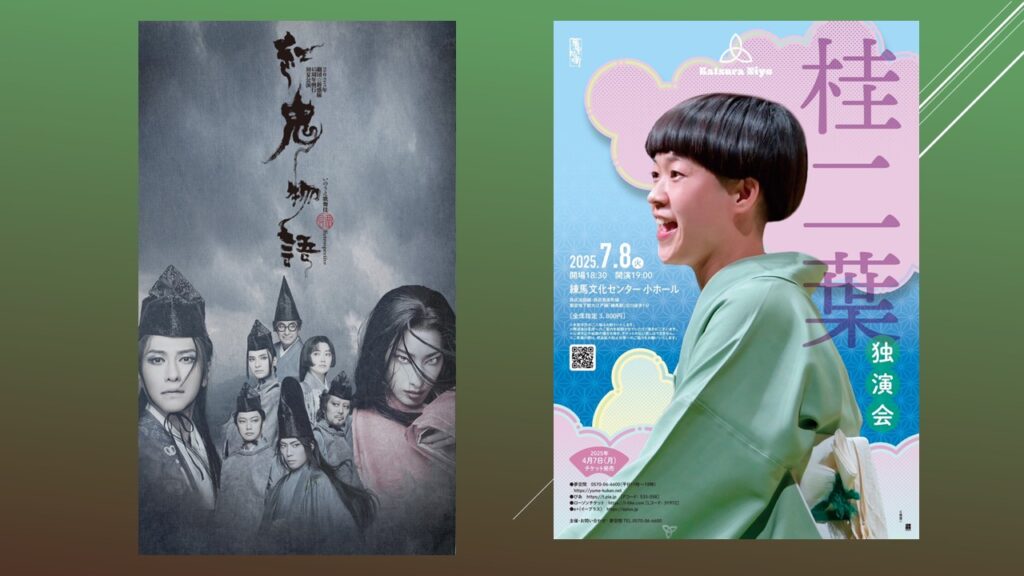

劇団☆新感線「紅鬼物語」、そして桂二葉独演会「佐々木裁き」

ライブビューイングで劇団☆新感線公演「紅鬼物語」を観ました。

演出のいのうえひでのり氏は今回、「昔話や民話をベースにしたお芝居をやってみたい」と考えたそうだ。プログラムにこう書いている。

“ものがたり”というものとの出会いはいつ頃だったのだろう?うっすらと幼少の頃の記憶を辿ってみる。やっぱり「たつのこたろう」かなぁ。(中略)まぁ、とにかく民話や伝承を元にしたいわゆる昔話。それは、ちょっぴり怖くて、残酷だったりエロティックだったり、どこか生々しく、そして切なく、やさしい気持ちになったり、時に郷愁を誘われたりします。なんとなく以前から、こういう昔話や民話をベースにしたお芝居をやってみたいなぁ、などと思っていました。以上、抜粋。

これを受けた作者の青木豪氏は真っ先に頭に浮かんだのが鬼退治の物語だったという。プログラムにこう書いている。

「鬼」にどうして興味が湧いていたのか、中上健次さんという作家が好きで、作品の中に鬼にまつわる小編があったからなのか?「桜の森の満開の下」とか「黒塚」とか鬼を扱った作品がそもそも好きだったからなのか?(中略)「酒吞童子」や「茨木童子」や「鬼無里村の鬼女伝説」などの物語の背景を調べるにつれ、(中略)「そもそもどうして鬼は発明されたのか?」という不思議が生まれました。そうして鬼が跋扈していた平安時代は、飢饉も多くあったと知り、鬼誕生の理由は諸説ありますが、ひょっとして飢饉に果てに、食べてはならぬ肉に手を出した人がいたのではないか?と思うようになり、物語が動き始めたのです。以上、抜粋。

なるほど。だから、劇団新感線の座付き作家である中島かずき氏が「阿修羅城の瞳」や「朧の森に棲む鬼」で描いた「鬼」とは一線を画すタッチになっていたのか。もちろん、お馴染みの新感線らしい殺陣、アクション、ダンス、歌唱もある。だが、観終わった後に、どこかに「郷愁」を感じたのは、こういうことだったのかと合点がいったのである。

桂二葉独演会に行きました。「看板のピン」「幽霊の辻」「佐々木裁き」の三席。開口一番は柳亭市助さんで「やかん」だった。

「看板のピン」。若い者に引っ張りこまれた“おやっさん”が説教くさくないのがいい。昔は相当成らした博奕打ちだったが、訳あって二十八のときに足を洗ったおやっさんが見せる「ほんまもんの博奕」で若い者をアッと言わせるところがカッコイイ。この噺はオウム返しで、若い者が真似して失敗するところが本来の笑いどころのはずなのだが、寧ろ最初のおやっさんの博奕の手さばきのところが面白かった。

「幽霊の辻」。堀越村へ手紙を届けに行かなくてはいけない男のキャラクターに二葉の独自カラーを感じる。茶店の婆さんから教えられた「水子池」「獄門地蔵」「父追橋」「見返りの井戸」。その一つ一つを通過するときに自分から盛り上がっちゃって、怪談噺をそのまま自演して怖がってしまう男の描き方が肝要で、作者の小佐田定雄先生は桂枝雀を想定して書いているわけだが、二葉さんは枝雀師匠とは違うベクトルの怖がり方。そのことによって噺がフレッシュに感じた。

「佐々木裁き」。子どもを演じるのが得意な二葉さんだが、この噺の前半のお奉行ごっこで何人もの子どもが出てくるが、その演じ分けが出来ているのがすごい。それと、四郎吉の親父の前田綱五郎、四十二歳。本当にこの利発な四郎吉の父か?と思うくらい、ぼんやりしているところがかえって憎めずに良い。

それと、四郎吉は口が達者で頓智が利くだけではない。大坂の与力や同心が賄賂を貰って不正を働いていることを厳しく取り締まるために抜擢で赴任した佐々木信濃守の言いたい事を代弁している。この噺の眼目だろう。

そして、四郎吉があまりに利発であるために、導きを誤れば悪事に走ることを心配している信濃守が良い。十五歳になったら、引き取って養育すると約束。実際、桶屋の息子の四郎吉は信濃守の片腕となって役人の「タガを締めた」。そこまできちんとサゲを言うのが、二葉さんの素晴らしいところだ。