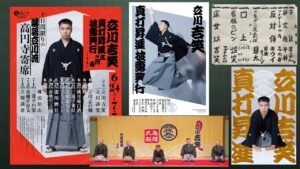

立川吉笑真打昇進披露興行IN高円寺 七日目「ぞおん」

「立川吉笑真打昇進披露興行IN高円寺」七日目に行きました。

「あくび指南」立川談洲/「六尺棒」立川志ら玉/「権兵衛狸」立川左平次/「出世浄瑠璃」神田伯山/中入り/口上/「浮世根問」立川談笑/トーク 高田文夫・談笑・吉笑/「ぞおん」立川吉笑

伯山先生の口上。私は談笑師匠の真打トライアルを客席から観ていました。毎回談志師匠を招き、「真打とはこういうもの」という芸を見せてもらった。大変に聡明な方で、弟子になろうかと考えたこともあった。迷った末に講談の道に進んだわけですが。当時、立川流の同人誌みたいなものがあって、そこに談笑師匠は「決して立川流に入ってはいけない」と書いていらっしゃった。いわば、命の恩人です(笑)。

吉笑さんは才気煥発で、プロデュース能力が高い。私は10年、20年後に松鯉、愛山、貞心といった先生方がいなくなったときの講談界を心配しています。下が育たないといけない。吉笑さんも考えていると思う。志の輔、談春、志らく亡き後の立川流に向けて、どう備えるかを。今、若手が業界にどれだけ貢献できるか、問われていると思います。また一つ増えて嬉しき寄席幟、と言って締めた。

談笑師匠の口上。(伯山先生の口上を受けて)口上上手いね!今までで一番じゃないかな。語り口が違う。松之丞時代に独演会のゲストに呼んでもらったことがあった。平日の昼間の有楽町朝日ホールが満員御礼。私は「シャブ浜」を演ってほしいとリクエストされた。松之丞さんは慶安太平記の鉄誠道人、坊主を焼き殺す噺です。どうかしているね(笑)。

トークで「吉笑のこと、本当は嫌いでしょ?」としつこく訊いてきた。あれは何だったのか?おそらく、芸人は自分を売り出すことに照れがある、それなのに吉笑はそれを積極的にやる。そのことを言っていたのかと思う。でも、ここまで派手に真打の披露目が出来たら、談志も「見事!」と言うと思う。それをやってのける吉笑は逸材です。かっこいいでしょ?誇らしげな師匠談笑が印象的だった。

高田文夫先生を迎えてのトーク。開口一番、「国分太一です」(爆笑)。談志という存在について、「落語はやっぱり、志ん朝でしょ」と冗談交じりに言って、冷静に考えると「なぜ、あの人(談志)に尽くしたのだろう」と思うことがある、と。談志がマスコミに叩かれて落ち込んでいるときに、俺とたけしが談志のところに行って、「入門」した。すると、マスコミは態度を一変させて、「談志はすごい。立川流は正しい」という論調になった。

談笑師匠が古典にギャグをぶちこんだパイオニアは志らくだったが、その先鞭をつけたのは高田先生だ、と。10年紀伊國屋ホールで独演会をやって一世を風靡した。談志の落語チャンチャカチャンも高田先生のパクリですものね。高田先生は自慢げに「当時の男の子は皆、たけしと俺に憧れた。皆、死んじゃったけどね」。御年七十七歳とは思えない頭の回転の速さで機関銃のように喋る。オールナイトニッポンを思い出す。

談笑師匠は最初、高田先生に入門を志願した。だが、「俺は落語が本業じゃない。ホンモノに行った方がいいよ」と言って、談志に入門した。吉笑はお笑いをコンビでやっていたが、バカリズムと大喜利をやって、ボコボコに完膚なきまでに負け、これではやっていけないと思っていたとき、偶々志の輔師匠のCDを聴いて目覚めたという。そこから家元→立川流→談笑入門。家元や志の輔の弟子にならずに談笑の弟子になったのは「優しそうだったから」。

でも、1年5ヶ月の前座修行で二ツ目昇進という異例の出世。談笑師匠いわく、談志の決めた基準、落語50席、歌舞音曲、鳴り物…といった条件をクリアしたから。10ヶ月で「吉笑、二ツ目OK」をツイッターにあげた。二ツ目から真打になるまでは13年かかっているが、談笑師匠は随分と前に真打昇進のOKを出していた。だが、このような大規模な披露目ができるタイミングを吉笑自身が模索していて、時間がかかった。

ロケットを打ち上げるタイミング。NHK新人落語大賞を受賞したことが弾みになったという。立川流としては志ら乃師匠以来17年ぶり。真打トライアルもしっかり段取りを踏んで、世間が「吉笑真打」の機が熟すのを待っていたのだった。寄席囲いを設えて、十日間同じ高円寺で、他協会にも出演してもらって…。吉笑師匠のこだわりをすべて満たす真打昇進にしたかったのだという。

高田先生がビックリしていたのは、12公演すべて異なるプログラムを刷って、「老眼の俺には読めない量の文字」がびっしり書かれていたこと。「きょう、明後日のプログラムの入稿が終わったところです」と吉笑師匠が言うと、「お前は瓦版屋か!」。談春も志らくも「もっと楽していたよ」。それが吉笑師匠のこだわりなのだろう。

2014年にギャラリー工で「キウイ・吉笑二人会」があって、そこで高田先生が初めて吉笑さんの高座を観たそうだ。そのときに、高田先生は吉笑さんに「思いつけるだけ、思いついちゃえ!」と言葉を掛けてくれたそうだ。そんな思いつきがいっぱい詰まった披露興行である。

吉笑師匠の「ぞおん」。人は集中力が高まって、心身ともに調子が良く、その程度が極限に達すると、「ゾーンに入る」という。定吉が奉公に行った先の番頭さんは月に何遍か、そのゾーンに入り、喋るスピードが滅茶苦茶速くなって、ピャー!としか他人には聞こえないというのが可笑しい。何を言っているのか判らない。

世話役の久蔵が対処法を教えてくれた。「君もゾーンに入りや」。懸命に番頭さんの世界に入ろうとするが、できない。パーン!という音がした。これは君を呼んでいる声や。「定吉くん、ちょっとここへ来てくれるか」と言っているという。

ゾーンに入れないなら、番頭さんをゾーンから出せばいい。物音を立てて、集中力を削ぐ。すると、一部が普通に聞こえた。「しといてや」と「たのむで」。動詞は表拍、名詞は裏拍。その隙間の半間に物音を立て、読み取れというのだ。「船場に」「配達を」。段々わかってきた。番頭さんの早口の表と裏の隙間に4発の音を立てる。「井筒屋の」、「若旦さんに」、「御礼を」。おお!段々わかる喜びが愉しい。そして、最後は「餃子の味付け」。可笑しい。堪らなく可笑しい。

人は集中力が高まるとゾーンに入り、喋るスピードが速くなって、何を言っているのか判らない。それを解決する方法として、一瞬だけ集中力を削ぐことをすると、何を言いたいのか、だいたい判るという…。この発想自体が理屈っぽい吉笑師匠らしくて、実に面白いのである。