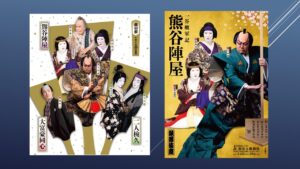

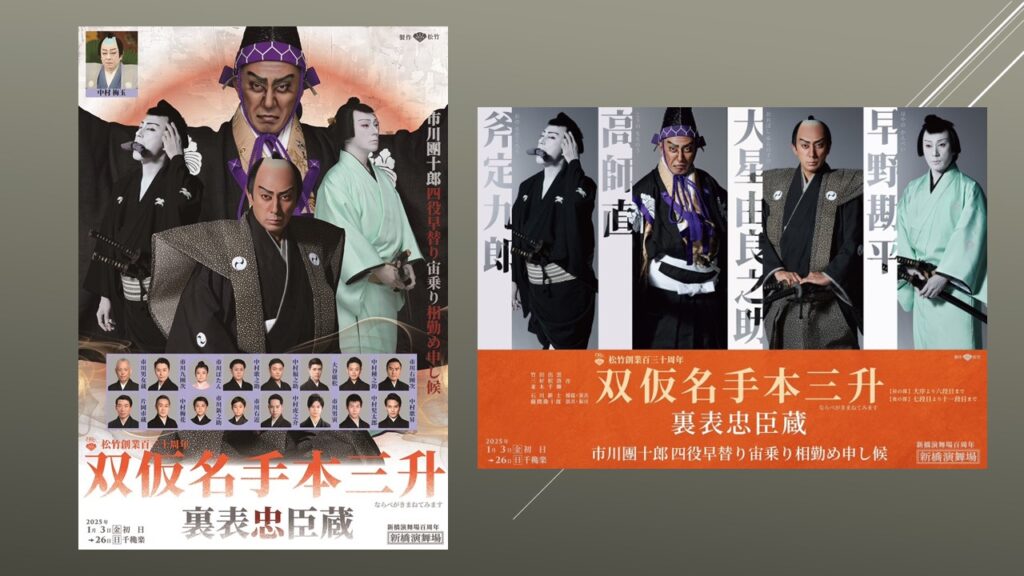

初春大歌舞伎「双仮名手本三升 裏表忠臣蔵」

初春大歌舞伎「双仮名手本三升 裏表忠臣蔵」昼の部と夜の部に行きました。

今年3月に歌舞伎座で「仮名手本忠臣蔵」の通し公演がおこなわれるが、新橋演舞場の正月公演は市川團十郎が4役早替りで「裏表」の忠臣蔵を上演するという。本来の仮名手本忠臣蔵を「表」とするなら、「裏」とはどんなものなのか?興味津々で出掛けた。

昼の部。大序「鶴ヶ岡八幡社頭の場」の高師直と桃井若狭之助との対立も通常通り。三段目「足利館殿中松の間の場」の顔世御前に横恋慕した高師直が「鮒侍」と執拗に塩冶判官を恥辱し、堪りかねた判官が師直に斬りかかる部分も型通り。四段目「扇ヶ谷塩冶館広間の場」も殿中で刃傷沙汰を問われた判官が切腹の覚悟を決め、ようやく国許から駆け付けた大星由良之助に無念の思いを託すのも教科書通り。ここまで、「どこが裏なのだろう?」と思いながら観ていた。

幕間を挟んで、五段目「山崎街道の場」から違いが出てくる。おかるを一文字屋に身売りした半金50両を懐に入れていた与市兵衛は夜道で斧定九郎に襲われて殺され、50両を奪われる。その金を定九郎は父の斧九太夫に渡して、その場を去るのだ。

九太夫は、猪を狙って発砲した早野勘平の銃弾に撃たれ、絶命。誤って人を殺してしまった勘平は、慌てながらも50両の入った財布を奪い、その場を逃げ去る。「元の与市兵衛内の場」で、勘平は自分が撃ち殺したのは舅の与市兵衛だったと思い込む。与市兵衛の死骸が運ばれ、義母に詰問された勘平は罪を暴露して腹を切る。だが、訪れた原郷右衛門と千崎弥五郎が「勘平が殺したのは九太夫で、与市兵衛から金を盗ったのも九太夫・定九郎親子だった」ことを知らされる。勘平は無念の死を遂げる…。

昼の部は山崎街道での強奪に定九郎だけでなく、九太夫が絡んでいること。定九郎は「仮名手本忠臣蔵」では勘平の鉄砲で命を落とすが、今回の「裏表」では生き延びているということ。これが、夜の部の伏線になっていくのが面白い。

夜の部。斧定九郎が色々と絡んできて面白くなる。七段目「祇園一力茶屋の場」では、遊興に耽る大星由良之助の本心を探ろうと定九郎が潜伏する。というのは、定九郎は塩冶の旧臣であるにもかかわらず、敵方の師直に仕官を望もうと考えていて、その情報を土産にしようと企んでいるのだ。

息子・力弥が届けた密書を由良之助が読むのを、二階からおかるが、縁の下から定九郎が盗み読みするという…。おかるに関しては、「仮名手本忠臣蔵」同様、寺岡平右衛門が由良之助の命令で妹のおかるを手に掛けようとする際、勘平が切腹したことが知らされ、由良之助は平右衛門を仇討連判に加える。そして、おかるは死んだ勘平を思い、悲嘆に暮れる。

「裏表」らしいなあと思ったのは、「東海道金谷宿本陣の場」だ。講談の「大石東下り」の部分が挿入されている。桃井家の家老である加古川本蔵は、金谷宿で自分の名前を騙る先客がいることを知る。本蔵と名乗る偽者と対面して、問答を重ねるうちに、その男が由良之助であることが判る。本蔵は由良之助こそ忠臣の鑑と讃え、自らの通行手形を渡し、鎌倉への道中、本蔵の名を名乗ることを許し、無事に本懐を遂げることを祈るのだ。これは良かった。

「稲瀬川川端の場」で、定九郎、高師直、由良之助を團十郎が早替りで演じるところも面白かった。顔世御前の屋敷に師直が雇った女間者を忍ばせている。この女が定九郎に「由良之助が西国の大名に仕官が決まり、顔世に暇乞いに来ている」旨を伝える。そして、由良之助にも塩冶浪士にも仇討の気持ちがないことを記した手紙を渡す。そこへ句会の帰りの師直が駕籠で通り掛かり、定九郎からその情報を知らされる。一方、屋敷から現われた由良之助は女間者に気づいており、討ち入りについて顔世に明かさず、連判状を置いてきたことを、迎えに来た平右衛門に伝える。

そして、いよいよ討ち入りだ。「高家奥庭泉水の場」。塩冶浪士たちは師直を討とうと、高家邸内に乗り込んだ。高家の付人になっていた定九郎は彼らに立ち向かうが…そのとき、一発の銃声が鳴り響いた。そして、定九郎はあえなく撃たれ死ぬ。この鉄砲を撃ったのが早野勘平の亡霊だったというのが面白い。師直は由良之助らに囲まれて、遂に討たれ、一同は本懐を遂げた…。

昼の部では控えめだった「裏」の部分が、夜の部になって一気に噴き出し、本来の「仮名手本忠臣蔵」を基にしながらも、様々な創意工夫のある伏線が張られて、それが回収される。芝居の面白さを満喫した。