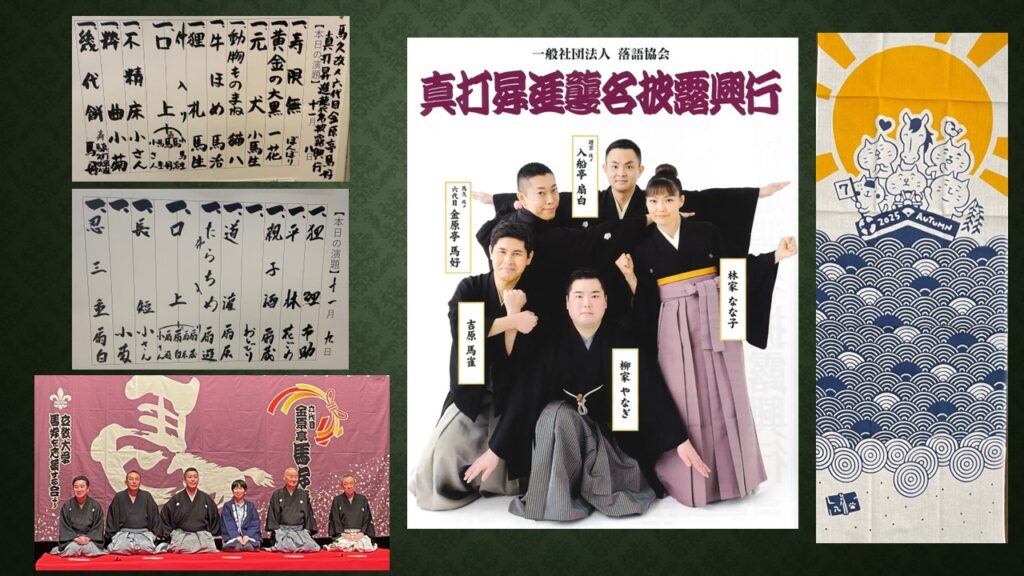

金原亭馬好真打昇進襲名披露「幾代餅」、そして入船亭扇白真打昇進披露「忍三重」

国立演芸場主催の馬久改め六代目金原亭馬好真打昇進襲名披露公演に行きました。

「寿限無」桃月庵ぼんぼり/「黄金の大黒」春風亭一花/「元犬」金原亭小馬生/ものまね 江戸家猫八/「牛ほめ」金原亭馬治/「狸札」金原亭馬生/中入り/口上/「不精床」柳家小さん/粋曲 柳家小菊/「幾代餅」金原亭馬好

口上の司会は小馬生師匠。馬好は真面目で芸熱心だと褒めた。2019年に一花と結婚すると、楽屋の師匠連は皆、父親の了見になって、「娘を盗られた」と嘆いていたそう。苛々するほど仲の良い夫婦だと羨ましがった。

馬治師匠。馬生には七人の弟子がいるが、その中でも一番におおらかな性格なのが馬好だという。「おおらかであれ」というのは師匠の方針でもあり、誰からも好かれる人柄は芸人として得だ、と。この長い顔のように、末永くご贔屓賜りますようにと願った。

小さん師匠。六代目として馬好を名乗れるのは、それだけの腕があるということだ、と。かく言う私も「六代目」と誇らしげに話す。芸人というのはいきなり上手くなれるわけではない、一歩一歩階段を昇るように努力していくことが大事であり、後ろからそれを支えるのはお客様だと頭を下げた。

馬生師匠。二つ目になったときに、「同業者と結婚するのは駄目だよ」と言ったのに…。片方が売れるともう片方はひがみ根性を持ってしまうから。当時の馬久から結婚しますと言われたとき、「おめでとう」と言った。そうしたら、相手が一花さんだと言う。祝いの言葉を撤回するわけにいかなかった(笑)。一朝さんは未だに許していないそうと冗談を飛ばし、笑わせた。

そして、司会の方から袖にいた一花さんを呼び込み、口上に飛び入り参加。一花さんいわく、感無量です。所帯を持って6年目ですが、亭主はおだやかで、のんびりしていて、何を考えているか判らない、もしかしたら何も考えていないのかも…。そう言った上で、「きっとずっと先のことを見ているんだと思います」。夫婦円満を願って(?)、小さん師匠の音頭で三本締めた。

馬好師匠の「幾代餅」。前半は主人公の清蔵以上に、親方の搗米屋六右衛門の江戸っ子気質が良かった。姿海老屋の幾代太夫の錦絵を見て恋煩いした清蔵に対し、「所詮、売り物、買い物だ。一年みっちり働け。俺が会わせてやる」と請け負う。それが口から思わず出た嘘だとしても、結局はその約束をきちんと守るところが素晴らしい。「一年、糠だらけになって働いて稼いだ金を惚れた女のためにたった一晩で使う。豪気じゃねえか。そういう話、大好きだ!」。

そして、自分のために誂えた結城の対を着せ、絞りの入った自慢の襦袢、献上の帯、滅多に履かない雪駄まで貸して、財布の中には清蔵が貯めた13両2分に1両2分加えて、15両を入れて渡す。「しみったれた遊びをするんじゃないぞ。そっくり、使って来い!」。

後半は清蔵の正直だ。幾代太夫の「今度はいつ来てくんなますか」という社交辞令の問いに対し、清蔵は「一年経たないと…一年働いて稼がないと来られない」と答えてしまう。野田の醤油問屋の若旦那というのは嘘で、日本橋馬喰町の搗米屋の職人であることを打ち明ける。そして、錦絵で恋煩いしたことからはじまった一部始終を話す。

「また必ず来ます。だから、私のことを忘れないでください」と切々と訴える清蔵の言葉に幾代太夫は胸が撃ち抜かれたのだろう。嘘と見栄にまみれた吉原で真実を語る清蔵の心根に惚れた。「来年三月、年季が明ける。あちきをおかみさんにしてくんなますか」と言って、五十両の金子と香箱の蓋を渡し、「もう、この里に二度と足を踏み入れてはなりんせん」。傾城に真の恋があったというおとぎ話を気持ち良く聴かせてくれた。

国立演芸場主催の遊京改め入船亭扇白真打昇進披露公演に行きました。

「狸の鯉」柳亭市助/「平林」柳家花ごめ/「親子酒」入船亭扇蔵/音曲漫才 おしどり/「道灌」入船亭扇辰/「たらちめ」入船亭扇遊/中入り/口上/「長短」柳家小さん/粋曲 柳家小菊/「忍三重」入船亭扇白

口上の司会は扇蔵師匠。扇白が入門してきたとき、二つの不安があった。一つは愛媛出身ということで言葉のイントネーション。これは努力して直しなさいと師匠に言われた。もう一つは貯金がないこと。師匠が前座でもアルバイトを認めたため、京都大学卒業という学歴もあることから、塾の講師に申し込んだが、念のために試験を受けてくださいと言われ、何と不採用になったとか。それで、うどん屋で働くことになったら、店主がなんと関西人だった…。

扇辰師匠。ノーベル賞受賞者を多く輩出している京都大学卒業。学問の道に進むことを断念したのだろうが、何も噺家になることはないだろう、と。親御さんの嘆き、いかばかりか。芸は淡々と演じるタイプで、臭くないのが良い、お客様を信用しているのだろう、と褒めた。真打昇進したら、死ぬまで真打。ここからが長いと励ました。

小さん師匠。大師匠にあたる先代扇橋師匠の思い出。昭和36年に師匠の三木助が亡くなり、五代目小さん門下に入った。温厚で、怒ったところを見たことがない、さつまいもと俳句と競馬が好きだった、小三治さんと大の仲良しだった…。一言も新真打のことに触れないので、扇遊師匠から当人のことも喋ってくださいと突っ込まれていたのが可笑しかった。

扇遊師匠。ここに並んでいる六代目小さん師匠(当時は三語楼)の真打披露興行で立前座を勤めたそうだ。感慨深い、と。扇白の名前の白は先代扇橋が「茶が咲いて ゆう京白き 香を放つ」と詠んだことに由来すると説明した後、扇白の女房が香織ちゃんというんですよ(笑)。裏表がない、上からも下からも愛される、それが彼の宝。五代目小さんのいう通り、「芸は人なり」だ。真打のシンは心にも通じると言って、一句。「真を打つ 扇を白き 花が咲く」。

扇白師匠の「忍三重」、僕は初めて聴く噺だった。後で調べたら、長谷川伸先生の小説を原作に、柳家小満ん師匠が落語に創作した噺のようだ。玄人好みの渋い噺という印象で、披露目には相応しくないという意見もあるかもしれない。しかし、この噺を披露目に掛けた扇白師匠のこだわりが伝わってきて、僕は良いなあと思った。大衆に媚びない頑固一徹な噺家を目指すという心意気を感じた。

直江津から糸魚川に向かう船で、無賃乗船している男女が船頭に見つかる。「海へ放り込むぞ」と脅されているのを、同船していた婦人が「船賃は私がもつ」と言って助けた。この男女は銀之助という若旦那とお園という芸者で、駆け落ちをして門付けをしながら旅を続けていたが、お園が病気になり、三味線を売り払ってしまったのだという。

助けた婦人もお蝶という元芸者で長野善光寺から富山に向かう途中だった。お蝶は富山で芝居を打っている役者の嵐伝三郎の妻だ。惚れ合って夫婦になった仲、銀之助とお園の身の上を可哀想に思い、銀之助を伝三郎の一座に加わらせ、伝助と名乗らせた。お園は下座として三味線を弾く。富山でようやく人間らしい暮らしが出来るようになった。

ところが、水野忠邦による天保の改革で芝居が禁じられ、富山藩主の前田家が伝三郎の一座を解散するよう命じる。伝三郎は「三年、旅廻りの役者をしてきたが、ここが潮時かもしれない。江戸へ戻ろう」と考え、お蝶、伝助、お園らと出立する。だが、途中の日影村でお蝶が患ってしまう。「江戸の檜舞台に戻りたい」という亭主の願いを思い、伝三郎だけ江戸へ出るようにお蝶は言う。伝助たちも「姐さんは私たちに任せてください」。伝三郎は感謝の気持ちを述べて、「必ず近いうちに迎えに来る」と二両二分を置いて、出立する。

伝助はどうやって暮そうかと思案し、飛騨高山で一人芝居を辻商売として始める。三味線はお園だ。これが評判となり、「芝居の泥棒」というのを考案する。お店を訪ね、お園のボロ三味線と銅鑼代わりの金盥の鳴り物で宝蔵破りの芝居台詞でお店の連中をビックリさせて、そして喜ばせ、食べ物を頂戴するというものだ。

たまたま入った魚七という料理屋の主人がこれを気に入り、ちゃんとした三味線と銅鑼を用意してあげて、店の者に芝居を見せてほしいと頼み、伝助は引き受ける。「魚七大尽板場の段」と銘打って、お園の演奏する忍三重にのって「ありがてえ、かたじけねえ」。店の者は大喜び。サービスとして、二上りでかっぽれを弾いて、踊るとお捻りが飛んで来て、「大当たり!」「日本一!」の声が掛かったという…。お囃子さんと前座の鳴り物の息もぴったりで、珍品を堪能することが出来た。