柳家三三独演会「幾代餅」、そして談春塾 立川談春「たちきり」

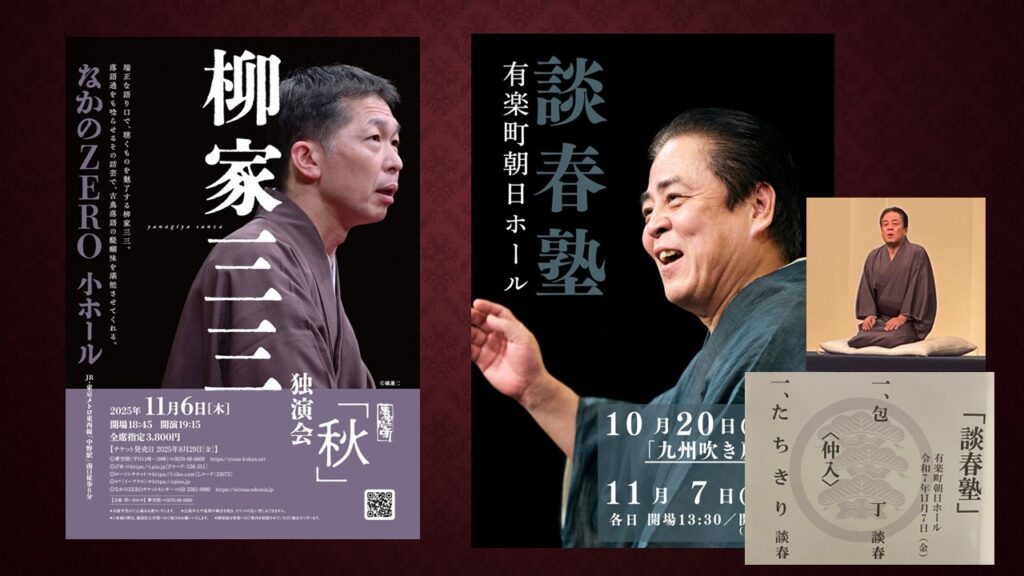

「柳家三三独演会~秋~」に行きました。「二番煎じ」と「幾代餅」の二席。開口一番は立川志の大さんで「開帳の雪隠」だった。

「幾代餅」。搗米屋六右衛門のところの清蔵の純情が良い。なにせ、実物の姿海老屋の幾代太夫ではなく、人形町の絵草紙屋で見た錦絵で一目惚れしてしまうんだもの。親方の「器用な奴だ」という台詞が可笑しい。それほどの純情だから、「銭を持って行けば買える。一年、一生懸命働け。必ず会わせてやる」という親方の無責任な約束を聞いて、寝食を忘れて働けたのだろう。

指南役に薮井竹庵先生が「横顔チラリ見られれば御の字。言葉を交わすなんて無理。会えないかもしれない。それでも構わないのか」と言っても、清蔵は一途に「そうまでして会えないなら、そこまでの人だったんだと諦める」というのだから凄い。

親方なんだかんだ言って優しい。一年で清蔵が貯めた13両2分に1両2分足してやり、15両を渡してやる。自分が新調した結城の対をはじめ、身に付けるもの一切合切の面倒をみてやる。そして、「一晩で綺麗サッパリ、使って来い!」。清蔵も「悔いの残らないよう、誠心誠意、女郎買いに励む」と決意を語るのが、滑稽で好きだ。

果たして、清蔵は幾代太夫に会えた。そして、清蔵はここでも純情を貫く。今度はいつ来てくれるかという問いに対し、一年働かないと銭が足りないと、自分は野田の醤油問屋の若旦那なんかじゃなくて、搗米屋の職人であること含め、今回の経緯をすべて正直に話してしまう。そして、「今度は半年で貯めてみせる。だから、また会ってくれませんか。嘘をついていたことは申し訳なかった。あなたがまた会ってくれると言ってくれたら、頑張って生きていける」。

幾代太夫はここで意外なことを言う。とっくに若旦那なんかじゃないことはわかっていた。口の利き方、立ち居振る舞いでわかる、と。「紙より薄い人情の世の中で、おまはんは真実を打ち明けてくれた。その心根に惚れた」。そして、来年三月に年季が明けるから、女房にしてくれないかと言う。

清蔵が自分は搗米屋の職人なのにいいのか?と訊くと、「そんなことは関係ない」ときっぱりと言う幾代太夫の覚悟もまた凄いと思う。純情に純情で応える、嘘偽りのない男女の恋愛。三三師匠の笑い沢山で滑稽味満載の噺運びの中に、素敵なメッセージがこめられていることを見逃してはいけない。

「談春塾~立川談春独演会」に行きました。「庖丁」と「たちきり」の二席。

「たちきり」が骨太で実に説得力のある高座だった。小僧の定吉が若旦那に、なぜ小糸を嫁にできないのかという素朴な疑問を投げかける。俺は芸者に惚れたんじゃない、惚れた相手が芸者だったのだという若旦那。これまでに500両を超える散財をしてきた。それが十二歳の定吉にはわからない。定吉は兄弟が6人いたが、4人は貧乏で死んでしまったという。小糸が嫁になれないのは、世間が悪いのか、それとも芸者が悪いのか。私は無給で10年間奉公するが、お腹いっぱいご飯を食べさせてもらえて、幸せだ。若旦那は小糸を嫁にほしいと堂々と言えばいい。惚れているんでしょう?諦めるんですか?

これが引き金になったのか、若旦那は親戚一同が会した場に出ていく。私は道楽が好きなわけじゃない。小糸と所帯を持ちたい。商いに精を出す。そして、嫁に貰って良かったと言われるよう努力する。芸者だから駄目だとは言わないでほしい。お許し頂けないでしょうか。

これに対し、番頭は言う。これまでかかったお金はどれだけのものか。身請けする金など一銭も出すつもりはない。皆で稼いだ金です。あなたは稼いだことがありますか?信じろと言うなら、何か思案はありますか?ご子息とは言え、金は出せません。お金の有難みを知ってほしい。お二人が夫婦になって幸せになれるかもしれない。だが、それだけでは世間に示しがつかない。百日の蔵住まいをして、それを世間に見せる。奉公人に見せる。なるほど辛抱した、それほどまでに惚れていたんだ。そういう説得力のあることをしてほしいと番頭は考えたのだ。

その提案に対し、若旦那は「ありがとうございます」と答えた。大旦那がそれを聞いて、「見所がある」と言った。女将さんは可哀想だと思った。だが、大旦那が「向こうの本気、誠をどうやって確かめるのか」と言ったことが決め手となって、若旦那の百日の蔵住まいがはじまった。

そこから、柳橋から毎日手紙が届くようになる。その数は日増しに増えていった。「手を引くだろう」と思っていた番頭は「読み間違えたかもしれない」と思うようになる。十九歳の若旦那と十六歳の小糸。大人の常識を崩す情熱がそこにあった。最初から夫婦にすれば良いと考えていた女将さんは、その手紙が五十日を超えたところで、「もういいだろうよ。毎日数十本の手紙は尋常でない。一緒にさせてあげて」と訴えた。

番頭と大旦那は「百日と言った手前」があると引かない。女将さんは「男はいつもそうだ。甘いなんてことはない。第一、藤三郎が体を壊したらどうするんだ」と擁護するが、大旦那は「意地悪と言われても仕方ないが、こちらにも意地がある」と突っぱねた。

そして、百日。若旦那が母親のところに行くと、「よく頑張った。お前に伝えなきゃいけないことがある」と言って、毎日届いていた手紙が八十日でピタッと来なくなったと教えた。あれほど熱烈に届いていた手紙が急に来なくなったことを心配した女将さんは「確かめて来てくれないか」と若旦那を柳橋に送り出す。

果たして、「小糸に会いたい」と訪ねると、かあさんは仏間に通し、「こんなになりました」と白木の位牌を見せる。「俗名いと…死んだの?なぜ?」。かあさんは芝居の約束をしたのに来てくれなかった若旦那に対し、小糸が手紙を書きたいと言い出したとき、「花街の女が手紙を出すのはよくないけれど、私のお腹を痛めた娘、一本だけだよ」と許した。以来、一本だけのつもりが、毎日何本も書くようになった。若旦那の気持ちが判らない。でも、調べなかった。「訊けば訊けます。でも、花街の矜持がある。訊いちゃいけない。訊かなかった」。一人の男に惚れられる。私はそれが悔しかったのかもしれない。

八十日目。若旦那が誂えた三味線が届いた。比翼の紋。男の誠を形にしてくれた。だけど、小糸は食べない、飲まないで痩せ細って、医者が見放してしまった。「愛想尽かしをした芸者にこれだけのものを贈るわけがない。必ずこれには理由(わけ)があるに違いない。しっかりしなさい」。そう言うと、小糸の目に輝きが出た。か細い声で「弾きたい」。愛おしそうに三味線を愛でた。女ってああいう顔ができるんですね。震えながら、一撥。そして、逝ってしまいました。きょうは三七日。小糸が導いてくれたんだと思う。お線香をあげてください。小糸が恨んでいるわけがない。

若旦那は「ごめん。怖かったよな」と言って、手を合わせる。かあさんが「おひとつどうぞ」と盃を渡す。「口を濡らさずに帰したら、叱られます」。仏壇の横に供えた三味線が鳴りだす。「やっと来てくれたんだもんね。小糸、喜んでいます。若旦那の好きな黒髪ですよ」。

若旦那は言う。「ごめん。怖かったよな。所帯を持ちたいと言ったら、皆が持っていいと思うようなことをしろと言われて、百日の蔵住まいをしたんだ。毎日、蔵の中で暮していると、これだけの奉公人が骨を折っているのかというのがわかった。百日経って、この有り様だ。ごめんな。これだけは誓う。女房と名のつくものは生涯持たない。店の信用や暖簾があるかもしれないが、女房は小糸お前一人だ。すべて勘弁してくれ」。

かあさんが「今の言葉を冥途の土産に綺麗なところへ逝っておくれ」。そして、若旦那に言う。「この家の敷居を跨いだら、小糸のことはさっぱり忘れてください。誰も悪い人はいない。番頭さんも、ご両親も、そして私もちょっと確かめれば良かった。だけど、小糸は死んだ。若旦那は一人前の商人、いや江戸で一番の商人になってください。それで小糸は喜びます。私は小糸を思って生きます。若旦那は遠回りしたり、諦めたりしないでください。誰も悪くない。悪縁だったんですよ」。

悪縁…そう割り切ることは難しいかもしれない。だが、そう思わないと前へ進むことはできない。若旦那だけでなく、かあさん、大旦那、女将さん、番頭さん、皆誰も悪くないんだ。そう思うことで、この「たちきり」という噺が腑に落ちるような気がした。