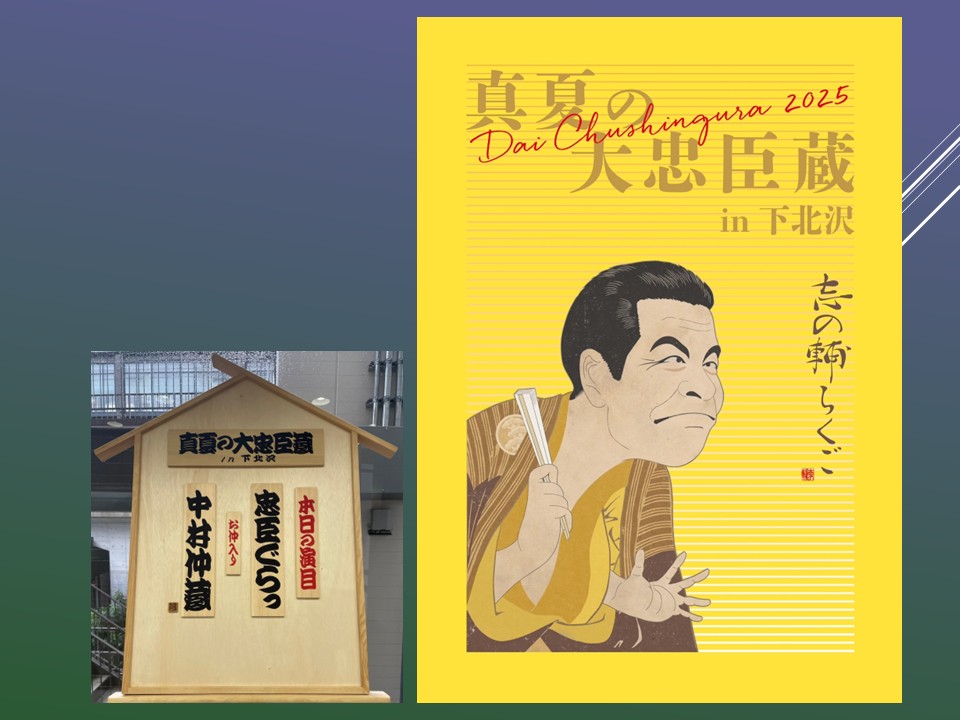

志の輔らくご 真夏の大忠臣蔵 立川志の輔「忠臣ぐらっ」「中村仲蔵」

志の輔らくご「真夏の大忠臣蔵」に行きました。

「忠臣ぐらっ」立川志の輔/中入り/「中村仲蔵」立川志の輔

開演前に♪チュウシン、グラ、グラ~と女性ボーカルが歌う曲がずっと流れていて、何だろう?と思っていたら、志の輔師匠がマクラで触れていた。ピンクレディーが1980年にリリースした「ザ・忠臣蔵´80」だそうで、18枚目のシングル「世界英雄史」のB面だそうだ。

「忠臣ぐらっ」。講談や浪曲には赤穂義士を扱った作品が山ほどあるのに、なぜ落語にはないのか?勿論、歌舞伎の仮名手本忠臣蔵を扱った「七段目」「四段目」「淀五郎」「中村仲蔵」…等はあるが、確かに赤穂義士の物語はない。そこで、志の輔師匠のアプローチで創作したのが、この新作落語だ。

吉良邸裏に岡野金右衛門が九十郎という名前で播磨屋という酒屋を開業し、討ち入りの準備をする。ほしいのは吉良邸の絵図面だ。だが、それを手に入れることに苦心をしている。しばしば大石内蔵助が訪ね、「他の準備は整った。あとは…」と絵図面を一日も早く手に入れよと求めるが、良い返事が出来ないでいる。

ここで同じ松坂町の町人連中を登場させることによって、志の輔師匠は落語に昇華させた。あの播磨屋の九十郎さんは、もしかすると赤穂浪士なのではないか?という噂が広がり、だったら九十郎さんを応援してあげようと一致団結するのだ。そして、そのカギを握ったのが大工の棟梁の政五郎。つい先日まで吉良邸の屋根の修理をしていた。そして、何と絵図面が家にあるという…。

可笑しいのは九十郎こと金右衛門ががんばって町人のふりをしているのに、町内の連中は完全に見破っているということだ。さらに、金右衛門の人間的な部分を描いているのが面白い。「嫌だなあ、討ち入り。吉良の首を討ったところで、殿様が生き返るわけじゃない。やめようよ…やめたい。勢いで申し込み用紙に記入しちゃったけど、討ち入りしたくないなあ」。絵図面をどうしても手に入れようとするというよりも、絵図面が手に入らないままだったら、討ち入りをしなくてすむのにと思うようになる。

政五郎が絵図面を持って播磨屋に行くが、金右衛門は返してしまう。長寿庵がお品書きに見せかけて絵図面を持って行くが、これも失敗。金右衛門の髭を剃ってあげると言って、海老床の親方が剃刀を当てている間に金右衛門の懐に絵図面を入れようとするが、これまた失敗。挙句の果てには木版刷りで30枚刷るという物量作戦に出るも、断られてしまう。でも、町人たちは諦めない。

大石内蔵助が再び金右衛門の店を訪ねると、何と座布団の柄が絵図面だった!それをきっかけに赤穂義士の許に吉良邸絵図面が手に入り、元禄15年12月14日に仇討は成功。四十七人の浪士は翌年2月4日に全員切腹となった。そのときの瓦版に「俺たちのことも書いてあるのでは?」と期待した松坂町の町内の連中だが、自分たちのことは何も書かれていなかったという…。

「本当は討ち入りなんかしたくなかった」という岡野金右衛門の人間的な本音、そして「赤穂浪士に仇討本懐を遂げさせたい」と願う松坂町の町人連中の応援。それはフィクションではあるが、赤穂義士伝を落語という大衆芸能のフィルターを通すとこういう形の噺が出来上がるよなあと得心した高座だった。

「中村仲蔵」は90分を超える長講で、僕自身も志の輔師匠のこの噺は久しぶりに聴いたが、他の噺家とは一線を画すエンターテインメントにしているすごさを再認識した。

血筋のない仲蔵が三代團十郎の眼鏡に叶い、抜擢の昇進をするところを二段階に分けているのが丁寧だ。いずれも仲蔵の役者としての天賦の才を認めてのことであるが。まず花道で「申し上げます」の役で台詞を忘れ、本舞台の團十郎に近づき、耳元で「台詞、忘れました」と言った件。團十郎は叱るどころか、「役者には機転が大切だ」と大いに褒めた。そして稲荷町から中通りを飛び越えていきなり相中に昇進させた。團十郎いわく「この男を相中にしてみたい」。周囲の反対を押し切っての昇進だ。

次に、「鎌髭」という芝居で團十郎と仲蔵が共演したとき。團十郎が見得を切るところで拍手が起きるのは理解できるが、その後にもう一回拍手が起きるのはなぜか。鎌で髭が剃れない驚きを仲蔵が見事に表情で表現していることへの賞賛の拍手だと知った。團十郎は今度は「名題にしてみたい」ではなく、「この男は名題にさせなくてはいけない男だ」と判断した。そして、また周囲の反対を押し切って名題に昇進させた。

だが、仲蔵への風当たり、やっかみ、嫌がらせは予想を超える厳しさだった。そこに当てられたのが仮名手本忠臣蔵五段目の斧定九郎一役だ。山賊のようなどてらを着た風采のあがらない役回り。しかし、仲蔵はこの役に自分の工夫を加えて、「弁当幕」を観客が息を飲む場面にガラリと変えた。

この場面を志の輔師匠は演出にこだわった。定九郎が与市兵衛を殺害するところ、懐から50両奪うところ、猪が走り抜けるところ、そして勘平の鉄砲に撃たれて死ぬところ。附け。三味線、笛、太鼓などの鳴り物。それに照明。これらによって、目に前に花道と本舞台があるかのように魅せた。落語という枠を超えたエンターテインメントに仕上げているのがすごい。これぞ「志の輔らくご」だ。

観客の反応を見て、仲蔵は「しくじった」と勘違いし、女房のおきしに別れを告げて上方へ、いや死を覚悟して旅に出ようとする。そのときに五段目を観た芝居好きの丁稚、それに芝居通の爺さんが「仲蔵がすごかった」と噂している話が聞こえてきて、思わず手を合わせる仲蔵が良い。

仲蔵を呼び出した團十郎が「あれが本当の定九郎だ」「お前は芝居の神様になる」と賞賛する台詞もまた感動的で、師匠の伝九郎と仲蔵が喜んでいる表情が見えるよう。素晴らしい高座だった。