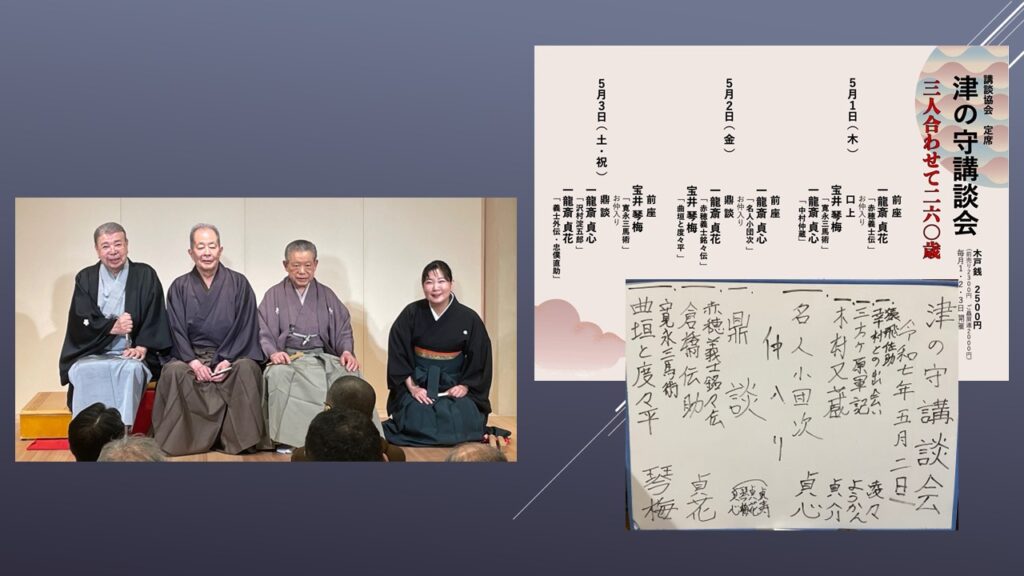

津の守講談会二日目 一龍斎貞心「名人小団次」

津の守講談会二日目に行きました。

「猿飛佐助」田辺凌々/「三方ヶ原軍記」神田ようかん/「木村又蔵」一龍斎貞介/「名人小団次」一龍斎貞心/中入り/鼎談/「赤穂義士銘々伝 倉橋伝助」一龍斎貞花/「寛永三馬術 曲垣と度々平」宝井琴梅

貞心先生の「名人小団次」。冒頭の場面が良い。芝居小屋武田座の前にある夜鳴き蕎麦屋で芝居見物帰りの客が噂をしている。今度の忠臣蔵は座頭の豊島屋、嵐璃珏の勘平も良いが、市川米十郎の千崎弥五郎は拾いモノだ、大名題の卵だと高く評価している。武田座の“風聞き”(芝居の評判を情報収集して舞台に生かす役)である留吉は大の芝居通であるこの蕎麦屋の主人からも「米十郎が良い」と聞き、これを米十郎に伝えると、米十郎は謙遜しながらも励みにしているのがよく表れている。

大入り満員の武田座のある日。五段目の幕が開いて、璃珏の勘平は出てきたが、肝心の米十郎の弥五郎が舞台に現れない。どうしたことか?璃珏は暫く待ったが、客席がざわつき、芝居が壊れてしまう。「幕を引け!」と指示を出した。すると、ようやく花道から米十郎が駆け出してきて姿を現したが、もう遅かった。

米十郎が璃珏の楽屋に詫びに行く。「すみません、実は…」と切り出そうとするが、璃珏は「お前は誰のお陰でここまで出世したと思っているんだ。恩を忘れたのか。俺に恥をかかせて、何の恨みだ!」と怒り心頭である。米十郎が事情を話す。「命より舞台が大事であることは百も承知です。けれど、舞台に上がる直前に腹に痛みが走り、厠へ行かざるをえませんでした」。そんな言い訳は聞かず、璃珏は「破門だ!」と米十郎を蹴った。

その弾みで米十郎は梯子段のてっぺんから下まで真っ逆さまに落ちた。額には真っ赤な血が流れる。「芝居に穴を空けたのはこちらが悪いが、何も蹴落とすことはないじゃないか…役者が舞台に立てないのは死んだも同じ」。足元には「豊島屋」と書かれた紅緒の楽屋草履が落ちていた。これを見て、米十郎は璃珏を殴りにいこうとしたが、それを兄弟子の嵐三五郎が止めた。「お待ち。ここが辛抱のしどころだよ。確かに今の仕打ちは酷い。でも、辛抱も修行のうちだ。乗り込んで行って親方に傷をつけでもしてみな、お前は生涯舞台に立てないぞ…お前は留吉から自分の評判を聞いただろう。一時の短気でそれを台無しにすることはないぞ。仕返しは舞台の上でしろ。修行次第では璃珏を超えることもできるんだ。座頭以上の役者になれ。それでこそ、わしが見こんだ米さんだ。もう、そのときにはわしは冷たい墓石の中だろうが、大名題になるのを待っているぜ」。

三五郎の素晴らしい言葉である。通常の講談では紅緒の楽屋草履を心の糧にして、いつか見返してやる!と米十郎が心に期する表現に留まる高座が多いが、貞心先生は兄弟子の嵐三五郎の存在の大きさをクローズアップしているのが、とても良い。米十郎はこの三五郎の言葉に後押しされる形で江戸を去る。

江戸処払いになった七代目團十郎が成田屋七左衛門の名前で旅興行を廻っているところに、米十郎は改めて弟子入りする。元々できる男である。團十郎にその実力を認められ、江戸に戻った際には、屋号は高島屋、四代目市川小団次という由緒ある名跡を襲名する。そして、世話物役者ではトップと評価され、中村座座頭にまで出世をした。

璃珏が市村座で「小幡小平次」を掛けたとき、同じ怪談モノで中村座は「鍋島猫騒動」で対抗した。璃珏が「俺の得意な怪談で楯突くとは…」と馬鹿にしていたが、次第に中村座に客を取られることになる。川柳で「惣菜の小肌(小幡)は猫に食われけり」と詠まれるまでに。そんな中、璃珏の許に小団次から「ご覧いただきたいものがある」という書状が届く。

璃珏が小団次の楽屋を訪ねると、小団次は「親方、お久しぶりでございます」。何のことか判らない璃珏に、「お見忘れでしょうか。十七年前、お世話になっていた米十郎です」。璃珏ははたと気づき、「夢にも思わなかった。立派になられた」。「今日、こうしていられるのもこちらの方のお陰です」と言って、床の間に掛けてある嵐三五郎の絵姿を指さす。そして、「これが守り本尊です」と、錦の袋から紅緒の草履を取り出す。豊島屋と書いてある。

璃珏の顔色が変わった。「意趣返しか?」と言う璃珏に対し、米十郎は言う。「三五郎兄さんは仕返しをしたければ舞台でしろとおっしゃいました。意趣遺恨は昔のこと。もう、恨みはありません。この草履をくれた親方に心より御礼申し上げます」。璃珏は「恥ずかしい。堪忍しておくれ。改めて、璃珏は心の修行をしましょうぞ」。これを聞いて、小団次は滂沱の涙を流したという…。素晴らしい高座だった。

貞花先生の「倉橋伝助」。人の巡り会いの素晴らしさに思いを馳せた。3500石の大目付、長谷川丹後守の次男坊の金三郎は酒、博奕、女に溺れ、勘当されてしまった。日本橋小野屋という博奕場で知り合った浅野源太という男が金三郎は只者ではないと見抜き、10両を与えて更生を促す。何かあったら上総長南の源太を訪ねて来いと優しい言葉を掛けてくれた。

金三郎は10両を使いこんでしまい、源太を訪ねる。生憎、源太は大坂に行って不在だったが、碇床の権次が金三郎のことは源太から聞いてきて、世話を焼く。床屋の手伝いをさせると、剃刀の扱いも上手く、金三郎は人気となる。お梅という娘を嫁に貰って、養子になってくれないかと頼む権次だったが…。ここで金三郎は自分の本当の身分を明かさなければならなかった。権次は理解を示し、「江戸で出世してくれ。手紙だけは送ってくれ。達者であることを知りたい」。素敵だ。

口入屋の上総屋重右衛門の世話で、母の旧姓である倉橋を名乗り、浅野内匠頭の足軽として働くと、成績優秀につき、士分に取り立てるという。提出する書面には偽りの身分を書くことはできず、長谷川丹後守の子息であることが知られる。内匠頭の配慮により、金三郎は使者として実家に派遣されることになる。

そこで旧知の家来である佐藤重兵衛と再会、「若様では!?」。母親も「金三郎が帰ってきた」と喜ぶが、父親は体面上「他人の空似じゃ」を貫く。だが、数日して浅野内匠頭の計らいによって、改めて親子対面の場が設けられたという…。この恩を忘れず、倉橋伝助は後に赤穂義士として仇討本懐を遂げることになる。人と人の出会いの大切さ、人情の温かさを思う高座だった。