伝承の会 二日目 神田伯山「貧乏業平」一龍斎貞奈「碁石」

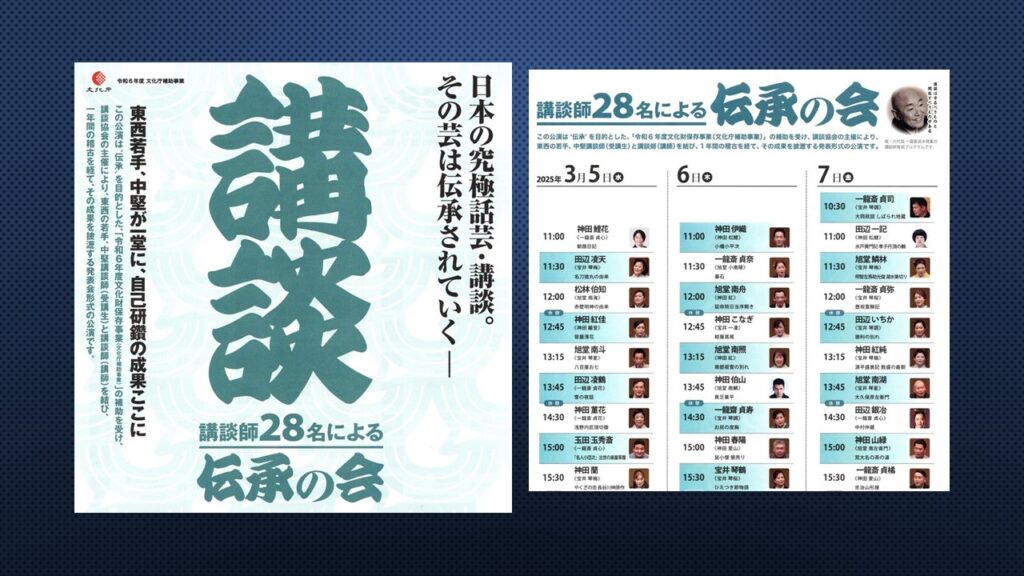

伝承の会に行きました。故・六代目一龍斎貞水先生が発案した講談師育成プログラムで、東西の若手、中堅(受講生)と講談師(講師)を結び、1年間の稽古を経て、その成果を披瀝する発表形式の公演。二日目に行った。

「小幡小平次」神田伊織/「碁石」一龍斎貞奈/「延命院日当序開き」旭堂南舟/休憩/「紺屋高尾」神田こなぎ/「南部坂雪の別れ」旭堂南照/「貧乏業平」神田伯山/休憩/「お民の度胸」一龍斎貞寿/「鼠小僧 蜆売り」神田春陽/「ひえつき節物語」宝井琴鶴

伊織さんの「小幡小平次」。怪談の持ちネタが少ないので、松鯉先生に稽古をつけてもらったそうだが、怪談らしくなる後半部分をかなり駆け足で読んでいて、背筋がゾクゾクするような怖さがなかったのが残念だった。太九郎に殺害されたはずの小平次が一足先におちかのところに帰っていて、「小平次は生きている」とおちかが言って、屏風越しに声を掛けると、寝ていたはずの小平次がいない。太九郎とおちかの背後にざんばら髪で血だらけの小平次の幽霊が立っていた…その後、夜毎に二人を悩ますことになります、とあっさり終わったのには物足りなさを感じた。

生島半六の女房おちかが、役者の小平次と囃子方の太九郎を両天秤にかけて、表向きは小平次と夫婦のふりをして、知らぬところで太九郎とも深い仲になっている。そういうおちかの強かさはよく表現されていたと思う。奥州で旅廻りの芝居をしている小平次が「手が足りないので来てほしい」と太九郎に手紙を出したのをいいことに、「小平次をやっちまっておくれ」と旅先で殺害するよう頼むところの肝の強さ。太九郎はおちかの指示に従って、小平次を釣りに誘い、安積沼に突き落として、助けを求める小平次を滅多打ちにして殺してしまう。こちらの方がよっぽど怖いと思った。

貞奈さんの「碁石」。とても良かった。四十六歳にして茶屋遊びの味を覚え、尾車太夫に夢中になって、店の財産を全てつぎこんでしまう伊丹屋佐兵衛。この駄目な父親を立ち直らせようという一人娘の絹の気丈と機転が素晴らしい。

佐兵衛は尾車会いたさゆえに店の身代を潰しても、まだ借金を続け、蔦屋に500両もの借金をしてしまった。蔦屋はなぜ、そこまで貸したのか。佐兵衛の娘の絹の器量が良く、新町の茶屋に売れば相当な額になると踏んでいたからだ。蔦屋は「500両をそっくり返済」することが出来なければ、絹を貰って借金を棒引きにした上で、さらに300両を渡すと佐兵衛に交渉する。だが、さすがの佐兵衛も「お絹だけは勘弁してください」。

そこで、蔦屋は“賭け”を提案する。巾着の中に白の碁石と黒の碁石を一つずつ入れ、佐兵衛が白を引いたら「500両棒引き」、黒を引いたら「絹を売る」。立会人は濱田屋。絹も承知した。だが、そこには蔦屋の悪知恵があった。白の碁石を一つ取るふりをして取らず、黒の碁石を一つ取るところを二つ取って、巾着の中に入れたのだ。これでは佐兵衛の負けは決定だ。

絹が「私の一生が決まる大事な賭け。私に引かせてください。そして、神様にお願いしたいので、住吉大社で引かせてください」。賭けは住吉大社の池の橋の上でおこなうことにした。絹は巾着の中から碁石を一つ引いて、すぐに池の中に放りこんでしまった。そして、言う。「白の碁石が落ちました。巾着の中は黒のはず」。蔦屋の作戦失敗だ。

黒石は那智黒の石、白石は蛤からくり抜く。手触りも違うし、大きさも黒の方が一回り大きめである。それを絹は判っていたのだ。絹の計算勝ちである。これを機会に佐兵衛は改心し、娘の絹とともに一生懸命働いて、伊丹屋を再興することができたという…。あっぱれな読み物だった。

南舟さんの「延命院日当序開き」。京都四条通りに「江戸籠」の看板を掲げる藤助とお崎の夫婦には、十八になるお袖という器量良しの娘がいた。お崎は元品川宿の女郎で、そのときの女郎仲間であるおきんが持ち掛けた妾話が巻き起こす騒動記だ。

本圀寺の執事である儀藤という和尚が、支度金30両、月々の手当が3両という条件でお袖を妾にしたいという話だ。お袖も親孝行と思い、渋々承知した。だが、その直後に違う話をおきんが持ってくる。歌舞伎役者の尾上菊五郎が見初め、支度金30両、月々の手当が5両という条件で掛けあってきた。お崎とおきんは「どちらも良い話。私たちなんか品川で一晩で10人の相手をしたこともある。二人が顔を合わせないようにして、うまく廻せばよいのではないか」と考えた。

一年は何事もなく過ぎた。菊五郎が芝居が休みで四条河原で夕涼みをしていたら、雨が降り出した。お袖のいる妾宅へ駆け込む。すると、寝乱れたお袖の横に薬缶頭の年配の坊主が寝ている。菊五郎は怒り、「酷いことをする。天下の音羽屋も随分と甘く見られたもんだ。もう二度と来ない!」と帰っていった。一方、儀藤の方も「冗談じゃない。もう一人、旦那がいたとは!もう二度と来ない!」と帰ってしまった。

お袖のお腹に胤を宿した。お袖に訊いても、どちらの子だか判らない。「こういうときは、坊さんを強請る方がいい」と、お崎、おきん、それにお袖の三人が本圀寺に掛け合いに出掛ける。儀藤は「身に覚えがない…第一、子が出来るわけがない」としらばっくれる。事実無根の証拠として、儀藤は尻をめくる。下帯はしていない。そして、男性のシンボルの男根がない!「わしは寺に入るとき、女に心を奪われてはいけないと去勢した」とうそぶく。

だが、お袖に訊くと「確かにありました」。どうやら、長崎帰りの医者・龍斎の手によって男根を身体の中に揉みこんでしまう手術をしたらしい。その場を切り抜けた儀藤だが、寺を追放され、下総に逃亡したという。産まれてきた男の子は丑之助と名付けられ、末には延命院の住職になったという…。ユニークな読み物だった。

伯山先生の「貧乏業平」。豪商として名高い紀伊國屋文左衛門の若き日の物語だ。父・文吾が五十六歳で亡くなったとき、二十三歳だった五十嵐小文治(後の文左衛門)は器量の良い男だが貧乏だったので、“貧乏業平”と呼ばれていた。その小文治の許に「良い品はないか」と道具屋の惣兵衛が何度も訪ねてくる滑稽味溢れる読み物だ。

最初、小文治は明から渡来した皿を「うまくすると20両、少なくとも15両はする」と言って、惣兵衛に7両で譲る。だが、惣兵衛が骨董商の河内屋源兵衛のところに持って行くと「10両。勉強して12両」と言われ、奪い返そうとする拍子に皿が割れてしまった…。

へこたれない惣兵衛は小文治のところに行く。今度は日本一の彫り物師・後藤祐乗の作とされる金無垢の小柄を「うまくすると30両、少なくとも20両する」と言われ、惣兵衛は10両で譲ってもらう。大事に床の間に置いていたら、息子の惣吉が手水場に落ちてしまって、金を口にする命が助かると八兵衛に言われ、母親が小柄の金無垢を削って飲ませてしまった…。

今度こそ取り返すと意気込んだ惣兵衛。小文治は「とっておき」と言って、趙子昴が描いた千匹馬の屏風を譲ってもらう。「うまくすれば、100両。少なくとも70両」の品を40両で買った。ところが、母親が千匹馬を見たいというので、燭台の蝋燭を点して見ていると、蹴躓いて火が燃え移り、台無しにしてしまった。

これによって、惣兵衛は一攫千金を諦め、背負い商いに精を出す。その後、小文治は藤浪河内の娘のお貞を見初め、惣兵衛が仲介して夫婦となった。小文治は藤浪から二千両を借り受け、江戸のふいご祭りのための蜜柑を仕入れて梵天丸で運んで大儲けし、豪商・紀伊國屋文左衛門としての第一歩を踏み出したという…。文左衛門というよりは、惣兵衛が主役の読み物だが面白かった。

琴鶴先生の「ひえつき節物語」。現在の宮崎県椎葉村に伝わる平家落人伝説は平家方の鶴富姫と源氏方の那須大八郎の恋物語になっているが、そこに鶴富姫の家来の小平太を登場させて、読み物に膨らみを持たせている。

屋島で那須与一が玉虫の前の扇を見事に射抜いて、源氏優勢は決定的なものになった。だが、与一は平家のこと、とりわけ玉虫の前のことを死ぬまで気遣っていたということが、与一の弟の大八郎によって鶴富姫に伝えられる。鶴富姫もまた、与一のことを敵でありながら的に当たるよう祈っていたということが明かされるのが興味深い。

鶴富姫は小平太らとともに、九州へ落ち延び、椎葉に住む。そこに頼朝の平家討伐の命を受けた大八郎が旅商人に身をやつして近づいたが、やがてお互いの身分が明らかになり、惹かれ合う。大八郎は小平太とともに焼き畑を耕し、野菜を育て、開墾した。そして三年後、大八郎は鶴富姫に「小平太と夫婦になってほしい」という言葉を残して、下野へと旅立っていく。戦乱の果てに、平家源氏の区別なく喜怒哀楽をともにした平和な日々こそ尊いと感じた。