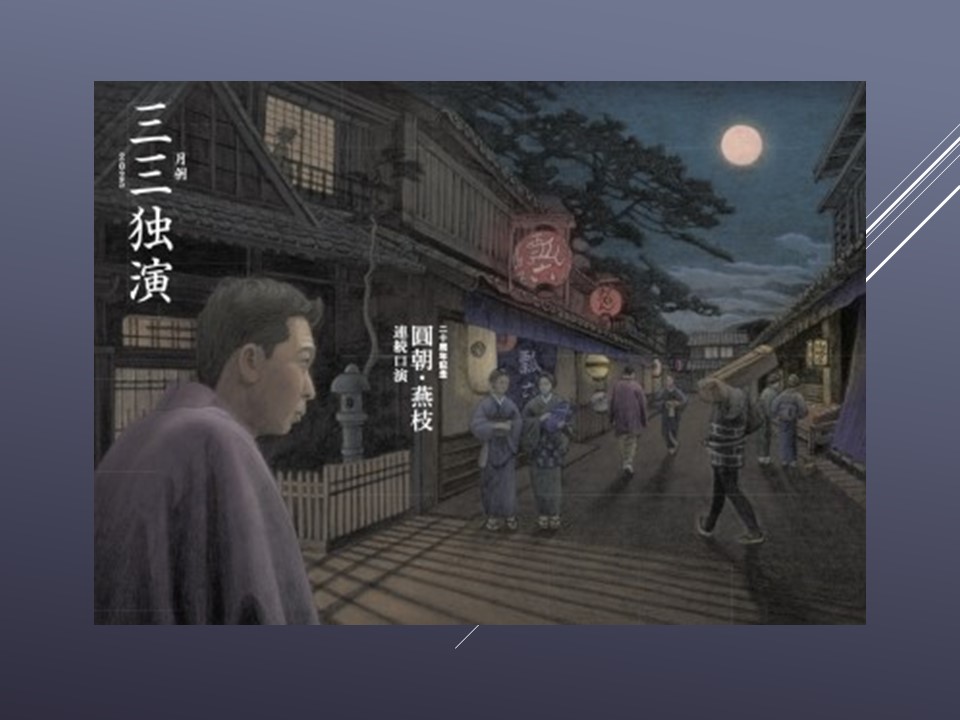

月例三三独演 柳家三三「名人長二」(二)

月例三三独演に行きました。「質屋庫」と「名人長二」(二)の二席。開口一番は柳家あお馬さんで「堀の内」だった。

「名人長二」の第二話。長二の出生の秘密がわかる重要な部分だ。弟弟子の兼松がノミで足の指を傷つけたので、長二も自分の背中の傷を癒すことも兼ねて、湯河原に湯治に行ったときに、富士屋という旅館に泊まった。そのときに、蕎麦を食べたいと注文したら、年配の婆さんが出てきて配膳してくれたのだが、長二の身の上を聞いたところ、思い当たることがあると言って喋りだしたのがきっかけだ。

長二は右肩下に親指ほどの大きさの穴がある。子ども頃の古傷だと親から聞かされた。というのも、九歳のとき、友達と泳ぎをするために裸になったときに指摘され、そのことを母親に言ったら、母は「そのことを訊かれると胸が痛くなる。堪忍しておくれ」と涙ぐんだ。どこかわからない田舎から五歳のときに、両親と一緒に江戸に出て、荒物屋を営んでいた。だが、火事に遭い、父も死に、貧乏暮らしが続いたので、長二は十歳のときに清兵衛親方のところへ弟子入りして、指物師になった。

長二がここまで話すと、婆さんは「おっかさんの名前はおさなではないか?」「お父っつあんの名前は長左衛門ではないか?」と訊いた。間違いなかった。「では、お前さんは仁助かい?」「そうだ。今は長二と名乗っているが、仁助だ」。婆さんは「お前さんは湯河原で捨て子として拾われ、育てられたんだ。この近くにある滝の奥の竹藪で拾われた。背中の傷が何よりの証拠だ」と言う。

婆さんはこの旅館で働いて30年になるが、働き始めた頃だから、28、9年前になると言って話し出した。この富士屋に若い夫婦が幼い赤ん坊を抱いて三日間逗留していた。襖越しに夫婦喧嘩の声が聞こえてきた。怒鳴り合い。どうやら女には亭主がいて、連れの男は亭主に内緒で深い仲になったようだった。生まれてきた、その赤ん坊の父親はその男だと主張する女と、いや父親はお前の亭主だと主張する男の責任のなすりあい。女は「つらい思いをして産んだ甲斐がない」と赤ん坊を男に投げ、男は「関わり合いがない」と言って赤ん坊を投げ返す。夜中ずっと揉めていた。

翌朝。長左衛門さんが竹藪に行くと、火が点いたように泣き叫ぶ赤ん坊を見つけた。竹の切り株のところに捨てられていて、背中に竹が突き刺さり血を流していた。女房のおさなさんが医者を呼び、診てもらったが「助からない」と言われた。だが、長左衛門さんとおさなさんが湯河原のお湯に赤ん坊を入れ、寝ずの看病を続けた結果、背中の穴は残ったが、命を救うことができた。おさなさんはもらい乳をしながら、その赤ん坊を育て、五歳になったときに、三人で江戸へ行った。どうしているかと心配したが、お前さんがそのときの赤ん坊だ。立派に育ったね。良かった。

長二は婆さんから話を聞き、育ててくれた義理の両親に感謝すると同時に、自分を藪に捨てた実の両親を「そんなに迷惑だったのか」と恨んだ。長二は江戸へ戻ると、長左衛門とおさなが眠る谷中三崎の天龍院の墓に行き、御礼をした。そして、月命日には必ず墓参し、信心に熱を入れた。寺の様々な道具を無償で拵え、寄付した。

母おさなの十三回忌の法事を無事に済ませた長二は、住職に自分の生い立ちの仔細を話した。そのとき、住職に用があって寺にやってきたのが、浅草馬越の亀甲屋幸兵衛。見るからに贅沢を尽くした身なりの物持ちで、長二は好きになれないタイプの人物だ。だが、住職は亀甲屋の旦那に長二を紹介すれば、長二の仕事を依頼することもあるだろうと考えて、半ば強引に二人を引き合わせた。

長二が帰ると、住職は亀甲屋に長二の身の上話をした。亀甲屋は大層感心して、本所柳島の別宅の家具を次々と長二に発注し、長二もこれを引き受け、お得意様になった。四月、亀甲屋幸兵衛は妻のおりゅうを連れて、長二に会いにきた。そのとき、ずっとおりゅうの顔色が優れず、身体を震わせていたのが長二には気になった。しばらく談笑して、二人が帰ると、風呂敷包みを忘れていったことに兼松が気づく。この包みが次の第三話に続く伏線となると言って、終わった。

来月の月例三三独演が楽しみだ。