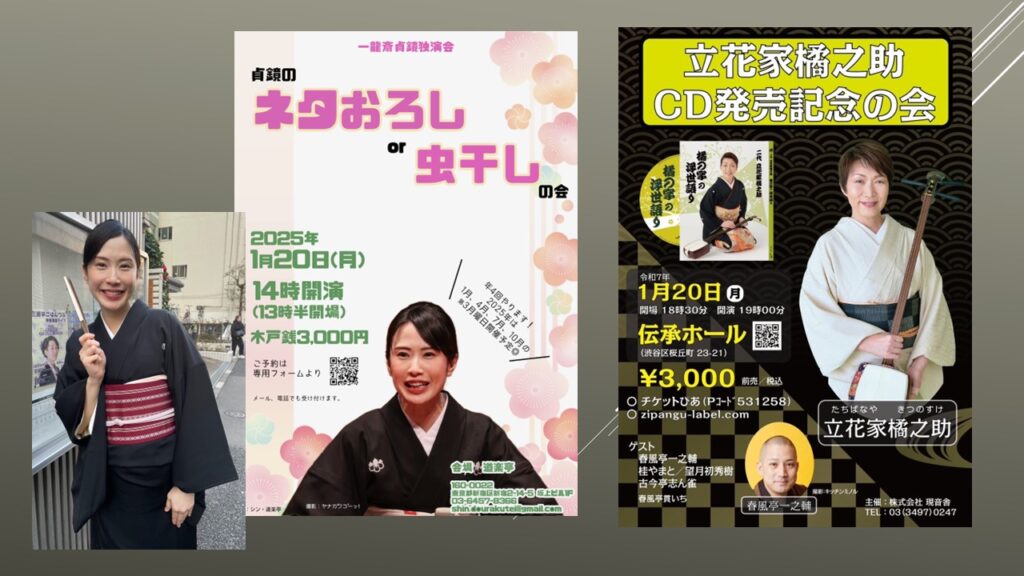

貞鏡のネタおろしor虫干しの会、そして立花家橘之助CD発売記念の会

「貞鏡のネタおろしor虫干しの会~一龍斎貞鏡独演会」に行きました。「山内一豊 出世の馬揃え」「浪花のお辰 おくら殺し」「紺屋高尾」の三席。

「出世の馬揃え」。内助の功というのはこういうことか。一豊の妻・千代が嫁いできたときに、両親から「大事のときに使え」と渡された鏡の中に忍ばせていた金五枚。赤貧洗うがごとき暮らしをしていても、決して手を付けなかったが、一豊が功名を立てるために馬を買い求めたいという願いを聞いて、即座に「この金五枚を使ってください」と決断する千代の賢明を思う。この妻の支えが一豊の出世の道を切り拓いたのだ。素晴らしい。

「浪花のお辰」。貞鏡先生が二つ目時代に、今は亡き神田翠月先生のこの毒婦伝を聴いて、「是非、持ちネタにしたい」と願い出た読み物だそうだ。翠月先生は最初、「あなたに毒婦伝は似合わないのでは」とおっしゃっていたそうだが、稽古をつけてもらって、アゲの稽古を聴いてもらったら、「あなたのニンね」と言われたそうだ。貞鏡先生にピッタリの読み物だと僕も個人的に思うし、貞鏡先生も「読んでいて、楽しい!」とおっしゃっていた。

アザミのおくらが昔馴染みの浪花のお辰ことお安のところに、何度も強請りに来るので、お安がこれはもう堪忍ならないと離れで二人きりになった場面。おくらが昔の兇状を暴いてやると脅すのに対し、お安もそんなことでは怯まないと逆にやりこめる。啖呵の応酬が実に見事。そして、待ち合わせた青川の庚申堂で、おくらが気を許した隙に、お安が背後から匕首で刺し殺す場面。お前なんかに幸せを奪われて堪るか!という気持ちがこもった芝居台詞に酔った。

「紺屋高尾」。久蔵の純情が良い。花魁道中で一目惚れした高尾を思い続け、三年間寝食を忘れて働いた一途な気持ちが高尾の心を動かした。流山のお大尽という嘘を、恋い焦がれた高尾の前でつき通すことなどできなかったのだろう。自分は神田の紺屋の職人風情、また会うためにはまた三年かかる。洗いざらい、正直に事情を話す久蔵の誠意に高尾も惚れたのだと思う。

立花家橘之助CD発売記念の会に行きました。

オープニングトーク 立花家橘之助・桂やまと/「金明竹」春風亭貫いち/「化物使い」春風亭一之輔/中入り/「熊の皮」桂やまと/「親子酒」古今亭志ん雀/浮世節 立花家橘之助

「二代立花家橘之助 橘の字の浮世語り」というCDが発売された。橘之助師匠の代名詞とも言える「たぬき」をはじめとする音曲が15曲収録されている。唄と三味線は橘之助師匠、鳴り物全般(小鼓、締太鼓、大太鼓、木魚、銅鑼、当たり鉦、柝)は桂やまと師匠、篠笛は古今亭志ん雀師匠、締太鼓、大太鼓、当たり鉦を柳亭市童さんが担当している。

橘之助師匠は1980年に三遊亭あす歌で初高座、1992年に三遊亭小円歌、そして2017年に二代立花家橘之助を襲名した。小円歌に改名するときに、先代小さん師匠から「橘之助という名跡がある。継がないか」と声を掛けてもらったが、「まだ早い」という判断をし、その25年後に襲名することになる。2016年に襲名の話が持ち上がったときに、師匠の先代円歌は大変喜んで賛成してくれたそうだが、2017年11月の襲名披露興行の直前で亡くなってしまった。

初代橘之助は大師匠の三遊亭圓朝に可愛がられ、8歳で真打昇進、落語の定席でトリを取るほどの実力者だった。代表曲である「たぬき」は元は長唄だったものに、端唄・小唄・新内・清元などの要素を取り入れ、寄席に合うアレンジにしたもので、大変な人気を博した。

二代橘之助師匠は、入門して5年目くらいで、この「たぬき」に挑戦したことがあったそうだ。初代の音源は手に入らなかったので、日本橋きみ栄師匠のテープを聴いて、それを譜面に起こして演奏したという。実際、鈴本で掛けてみたが、あまり評判が良くなく、封印してしまったそうだ。それが、30年後の橘之助襲名にあたって演奏しようということになったが、「手が覚えているんですね」。時間の経過とともに、自分の演奏能力が向上していたということだろうか。

正確に言うと、完全に封印していたわけではなかったそうだ。27歳くらいの時にお芝居に出演したことがあって、その舞台転換に5分ほど時間がかかるから何か演奏してくれないかと演出家から頼まれたという。5分以上という長尺は「たぬき」以外に持っていなかったので、「たぬき」を弾いた。すると、偶々その芝居を観に来ていた清川虹子さんが終演後に楽屋を訪れ、「山田五十鈴を抜くわよ」と言ってくれたそうだ。(山田五十鈴さんは芝居「たぬき」で初代橘之助役を演じ、実際に「たぬき」を演奏した)

CD収録は、もう何十年も前から口説かれていたが、「後世に遺す」というのが嫌でずっと断ってきたそうだ。だが、橘之助襲名もあって、ようやく踏ん切りがついたのだという。

きょうは高座で「たぬき」のフルバージョン15分を演奏してくれた。僕がナマで橘之助師匠の「たぬき」フルバージョンを聴くのは3回目だ。1回目が2017年の橘之助襲名披露興行、鈴本で聴いた。2回目が2021年に「猫じゃ猫じゃの会」を主催したときに、橘之助師匠に出演頂いて、フルバージョンをお願いした。やっぱりフルバージョンで聴くと、小鼓や木魚など普段寄席で聴かない鳴り物も入って楽しい。襲名披露のときもそうだったが、今回も邦楽囃子望月流の望月初秀樹という名前を持つ桂やまと師匠が鳴り物で大活躍していたのが印象的だった。