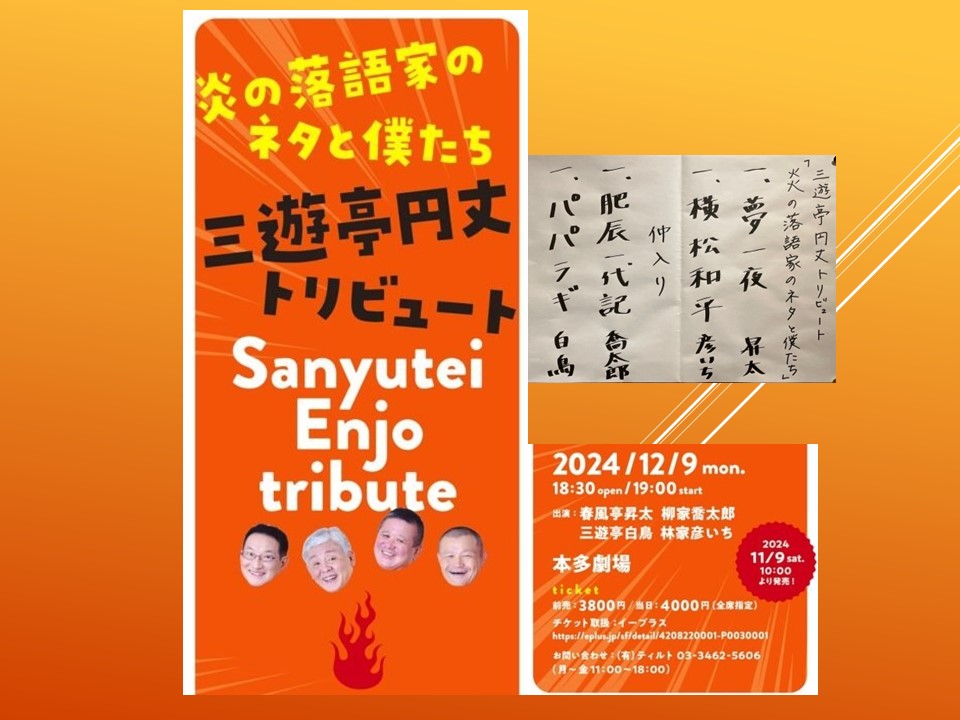

三遊亭円丈トリビュート~炎の落語家のネタと僕たち

「三遊亭円丈トリビュート~炎の落語家のネタと僕たち」に行きました。

「夢一夜」春風亭昇太/「横松和平」林家彦いち/中入り/「肥辰一代記」柳家喬太郎/「パパラギ」三遊亭白鳥

昇太師匠。人間は死を前にすると欲望の赴くままに残りの時間を悔いなく過ごしたいと思うのは当然だ。病院の集中治療室なんかに入れられて、病院食なんか食べさせられるのはお断りだ。金に飽かせて全面禁煙の空港で思い切り煙草を吸って、和室を設えて航空会社の受付係を芸者と幇間にして思い切り畳の上で騒いで死にたい。主人公の気持ちが良く判る。人間という生き物の根源は欲望なのかもしれない。

彦いち師匠。立松和平の本名は横松和夫だったとはビックリ。「ニュースステーション」でのあの味わいのあるレポートを取り込んだ円丈師匠はすごい。夫婦漫才のコンビが廃業し、亭主の方が末広亭の楽屋の様子をレポートするのが面白い。皆、生きているんだなあ。命の営みだなあ。ここに春は来ない、ただ秋と冬を繰り返すだけだという…。「夢一夜」も「横松和平」もどこかに哀愁を感じるのが円丈作品の円丈作品たる所以だろう。

喬太郎師匠。肥を汲むという特殊技能を名人の域まで押し上げた肥辰代々の系譜がすごい。将軍家御用達となり、肥柄杓に葵の紋が許されたという…。生薬屋の若旦那の孝太郎は、その肥を汲むことに浪漫を感じ、親に勘当されても名人肥辰に弟子入り志願するという心意気が良い。恋人のお花は孝太郎の夢を理解し、一人前の肥汲みになるまで「待つ」と言う。その孝太郎の情熱が名人をして「汲める!」と言わしめたわけだ。

白鳥師匠。南の島の酋長、ツイアミが語る文明論。落語家が喋れば、それは全て落語であるという円丈イズムを踏襲している直弟子の白鳥師匠はツイアミになりきっていた。そして、円丈が一人で切り拓いた新作落語という畑が今、こうして興隆していることの素晴らしさ。円丈の前に円丈なし、円丈の後に円丈なし。円丈が死んでもネタは残るとその功績を讃えた。そして、客席とともにパパラギを三唱。まさに円丈トリビュートな夜だった。