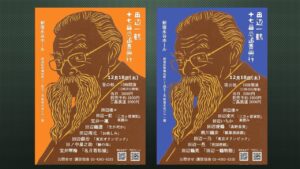

立川談春独演会~芝浜三態~

「立川談春独演会~芝浜三態~」の3公演に行きました。

①「除夜の雪」/中入り/「談志の芝浜」

②「黄金の大黒」/中入り/「平成版談春の芝浜」

③「富久」/中入り/「令和版談春の芝浜」

「談志の芝浜」は「1980年、81年頃の談志の芝浜」と言って演じた。2007年の談志自らが「落語の女神(ミューズ)が降りて来た」と言った高座は有名で、その2000年代の「談志の芝浜」をイメージしていたが、冷静に考えると畏れ多くてそれは談春師匠といえども出来ないよなあと思う。

談志師匠が「芸歴30周年ひとり会」を国立演芸場で開いた82年、談春師匠はそこで「芝浜」を聞いたのが入門のきっかけとなった。同時期に志ん朝師匠が国立小劇場で「文七元結」を演じて(おそらくTBS落語研究会と思われる)、それが素晴らしい出来で、観客は総立ちになって拍手したのを体験していると語った。だが、それとは対照的に談志師匠の「芝浜」は観客がすぐには立ち上がれないくらいの衝撃を与えた高座だったという。

落語というのは本来聴き手のイマジネーションに委ねる芸能であって、志ん朝師匠の「文七元結」はその路線をいくものであり、「洗練」された巧さがそこにあった。だが、談志師匠の「芝浜」は登場人物に演者が感情移入した高座で、落語という芸能の「変革」をそこに感じたのだということだろう。ゆえに余韻が残って聴き手は立ち上がれない。

今回演じた「談志の芝浜」は、「百八つ」とか、「捨てないで」とか、「ベロベロになっちゃえ」とか、談志独特のフレーズはあったが、噺の構成、トーン、テンションは現在の多くの噺家が手掛けている「芝浜」と大きく変わらない、誤解を恐れずに書くならば、スタンダードな高座であった。

「平成版談春の芝浜」。五十日間商いに行っていない勝五郎を起こして、「昨夜約束しただろう。飲みたいだけ酒を飲んだら明日から商いに行くって」。それに対し、行きたくないという勝五郎に対し、女房は「なぜ行かなくなったのか」を問う。「やんなっちゃったんだ。一生懸命に働いても、なぜ貧乏のままなのか。これがずっと続くと思うと嫌になった」。

「今で十分幸せ。何が悪いの」と言う女房に、勝五郎は「お前に贅沢させてやりたいんだ」と言うと、女房は「二人の店を持とう!私、頑張るから。お前さんも頑張って。お前さんなら出来る!信じている。日本一の魚屋だと思っている。だから、商いに行って!」。

これで勝五郎は「いい女だな。働いちゃう!」と思う。すごい。その一方で女房は「なんて面倒くさい男なんだ。褒めて、おだてて、宥めて、励まして…」と思っている。男と女というのはこうやって釣り合いがとれているのではないかと思う。

芝の浜で四十二両拾ったときもそうだ。女房は「いつ行ったの?どこへ行ったの?お前さん、寝ていたじゃない」と言い張り、勝五郎が「あんなハッキリした夢を見るわけがない」と首を傾げると、「私がネコババしたとでもでも思っているの?天井から縁の下まで家中探してみなさいよ!」と説き伏せてしまう。強い。勝五郎が「馬鹿なことをした。こんなに借金があるのに、どうしよう。甲斐性のない亭主と諦めて、一緒に死んでくれ」とまで言うと、女房は「働いてよ!どうにもならない借金なんてない。お前さんは腕の良い魚屋。何年かかければ、必ず返せる。それまでは私がやりくりする。面倒なことは全部引き受ける。お前さんは働くだけでいい」と言うと、勝五郎は魔法がかけられたように「わかった。ビックリするくらい働く。今度という今度はてめえでてめえに愛想が尽きた。酒もやめる」。男よりも女の方が強いのだ。

三年後の大晦日。湯から帰って来た勝五郎が「なぜ除夜の鐘は108ツなのか」、隠居から聞いたという。人の苦しみ、悲しみを突き払うんだ、と。四苦八苦、36+72で108だ、と。そして、まっさらな気持ちで新年を迎えるのだ。隠居が勝五郎に向かって「良い一年だったね。来年だよ。人は弱い。今年怠けたから来年頑張るというのは普通だが、今年頑張った、これが続けばいいというのではいけない。そういうときこそ、まっさらにする。しっかりね」と言ったという。

勝五郎が「世間は俺のことを幸せと思っているんだな。ありがたいことだけどね」と言うと、女房は「除夜の鐘を一生懸命に聞かないとね」。「私、幸せだもん」に、勝五郎は「違う。今は並なんだ。前が酷すぎた。今度は座り小便して馬鹿になっちゃうほど幸せにするぞ」。良い夫婦の形である。

これで女房は安心したのか、「見てもらいたいものと聞いてほしい話がある」と切り出し、革財布の二分金ばかりの四十二両を見せ、これを拾ったのは夢ではなかったと告白する。勝五郎は激怒する。「てめえ!馬鹿野郎!今さら言えることがあったら、言ってみろ!」。嬉しかったが、酒を飲んで働かないと言い出した亭主を見て、いいのかなと悩み、大家に相談し、奉行所に届け出たことを明かす。

落とし主が現れず、一年で下げ渡しになったが、その後二年も黙っていたことまで判ると、勝五郎はまた怒鳴る。「ふざけるな!」。女房は一言、「幸せだったんだもん」。風邪をひいて熱を出し、寝過ごしたとき、勝五郎は「気にするな」と言って、河岸に走っていった。「お金はあるのに、行かなくていいのに…私、嘘をついている」と自分を責めた。

勝五郎が帰って来て、夕飯を作ってくれた。お付けが美味しかった。「幸せって、これなんだ」と思った。どんなにつらくても、どんなに傷ついても、一生、私は背負っていこうと思った。だけど、「昔は酷かった。もっと幸せにする」と言われて、告白せずにはいられなかった。

勝五郎は言う。「夢にしたこと、下げ渡しがあっても黙っていたこと、そして今になって本当のことを言ったこと、すべてわかった。除夜の鐘を聞いて、全部忘れよう。なかったことにしよう。おしまいだ」。そして、改めて女房に感謝する。「色々すみませんでした。今日あるのはあなたのお陰です。来年もよろしくお願いします」。夫婦の絆の素晴らしさを思った。

「令和版談春の芝浜」は、夫婦といえども男と女は分かり合えるのが難しいということを教えてくれる。幸せという物差し。人間として正しいというのは何か。男と女では考えることが違う。でも、完全に分かり合えなくても世間の夫婦というのはなんとか成り立っている。それでいいんじゃないかなと思う。

女房のお浜は自らの意志で亭主の勝五郎が拾って来た四十二両を奉行所に届け、芝で拾って来たのは夢だった嘘をついた。勝五郎は好きな酒をやめて、働くことで自分で自分が頑張っていると思い込むことができた。「かみさんにすまない」という気持ちも吹っ飛ばすことができた。労わり合うこの夫婦を世間は「良い夫婦」と見るようになる。

財布の落とし主が現れずにお下げ渡しになっても、お浜は勝五郎に「店を持ちたい」と言って、さらに頑張るように仕向けた。棒手振りでは駄目か?と訊く勝五郎に「お前さんは外に売りに出てください。店は私一人で何とかします」。これが当たった。そこに「幸せ」という文字が浮かんだ。

だが、勝五郎は湯に行った帰りに「皆が今年はよく頑張ったねと言ってくれた。お幸せですねって。店を持っただけだよ。金があると幸せなの?何をもって幸せと言うの?居心地が悪い」と言う。お浜は悲しくなった。「何のために頑張ってきたの?忘れたの?三年前は商いに行かなかった。一生懸命に働いているのに、お客が喜んでいるのに、店が持てないとこぼした。だから、行きたくなくなっちゃったって。何なのよ!人の気持ちがわからないの?幸せだよ!三年、何やってきたの!」と憤る。

そして、お浜は切り札を出す。芝の浜で四十二両拾ったのは夢じゃなかった、嘘をついていたと思い切って告白する。「嘘をついてまで私は頑張った。それが幸せじゃないって何なの?」。すると勝五郎は意外な答えをする。「俺、夢じゃないのを知っていた。お前が嘘をついていたのは知っていた。お前の考えていることは正しい。何か考えがあるのだろう。それを信じたんだ」。

驚いたお浜は勝五郎に「お酒を飲んで!」と勧める。「飲んで!そうしたら、信じる。見て見ぬふりをしていたことを信じる。飲むことで許してくれたと思う」と言う。だが、勝五郎は「飲まない!俺は毎日、酒を飲む夢を見ている。でも、頑張った。元の飲んだくれに戻るかもしれない。俺は俺を信じない」。

頑固な勝五郎に対し、痺れを切らしたお浜は自分が酒を飲んでしまう。酒が飲めない体質なのに。案の定、すぐに倒れて「気持ち悪い」という。勝五郎が介抱する。お浜が言う。「やい!魚勝!嘘、ついたろう?夢というのは嘘だと知っていたって、嘘だろう!優しすぎるんだよ!」。

お浜が寝込むと、勝五郎は酒を飲み始めた。止まらない。「やめた前より、美味いぞ…つらかったろうな。夢だと信じこんでいたことを見抜いている。どっちか選べと言われたら、俺はやっぱり俺を選ぶな。嘘をついて三年、暮せない…良い大晦日だ。これを幸せというんだ。わかったよ。幸せも、不幸せも、自分で決めたかったんだ。俺、頑張ったもんな」。

翌朝。元日なのに、勝五郎は起きて、芝に行こうとして戻ってきた。お浜が言う。「おめでとう…起きられたじゃない。飲んだくれに戻っていないよ」「俺、偉いよな。ちょっと寂しいけど」「正しい人になったね。私がいなくても大丈夫だ」。

正しい人…この言葉に勝五郎は引っかかった。大家に一部始終を話し、「そんな言い方、ないでしょう」と言うと、大家は「お前が言った、『幸せなのか』という言葉も女にしたら、堪らないぞ。おあいこだ」。男と女はわからない。所詮他人、分かり合えない。では、何で一緒にいるのか。大家は女房を先に失くした。「この悲しみはどうやっても埋まらない。かけがえのない存在。それが亡くなるまでわからなかった」と言う。夫婦という男と女の不思議な組み合わせの大切さに思いを馳せた。