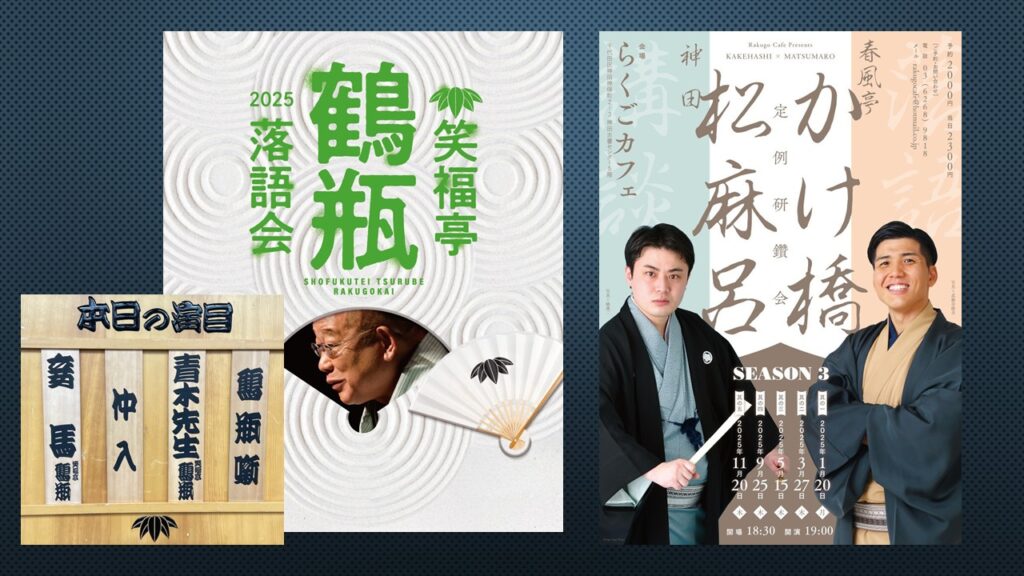

笑福亭鶴瓶落語会「妾馬」、そして かけ橋・松麻呂定例研鑚会 神田松麻呂「赤垣源蔵 徳利の別れ」

笑福亭鶴瓶落語会に行きました。「青木先生」と「妾馬」の二席。

「妾馬」。妹のお鶴が殿様のお世継ぎを産んだから、家主にお屋敷に行けと言われた八五郎が「堅苦しいのは嫌だ。おかんがいけばいい」と言うと、家主は「母親が行くと里心がつくから駄目なんだ。お目録を貰える、百両は下らない」。それで八五郎は金欲しさにお屋敷に行くのだが、実際に殿様に会ってみると、その望みよりももっと強い望みを言うところが、とても良い。

酒とご馳走で歓待された後、「手ぶらで来て申し訳なかった。今度、いい居酒屋があるから、塩辛で一杯奢る」と言うのが、いかにも八五郎らしい。そして、「望み」が変わったと言う。長屋のどぶ板が腐っていて、そこにおかんが足を突っ込んしまって怪我をした。治療の金が無いので、長屋の衆が皆で出し合ってくれた。でも、返さないといけないから、道具箱を質に入れた。仕事の度に仲間の道具箱を借りている。殿様、質屋から道具箱を請け出してくれないか。「百両で足りるか?」「200文あればいい」。

お鶴を見つけて、八五郎が喜ぶ。そんなところにおったのか。綺麗になったな。男の子を産んだって。良かったな。おかんも初孫だって喜んでいる。あっ、忘れていた。ここで問題です。この風呂敷包みの中身は茄子の古漬けでしょうか(笑)。安産のお守りはすぐに返して御礼参りをしなさい。お乳の出が悪かったら、恥ずかしがらずに吸うてもらえ。俺が吸うたろか?(笑)。一人で満足せずに二人、三人と産みなさい。母親の言伝をちゃんと伝える八五郎の律義さがいい。

でもな、初孫の顔が見られない。抱っこもできない。おむつも替えられない。身分の違いは悲しいな、と言っていた。俺に御世取りを見せてくれ。可愛いな。お前に目が似ている。泣くなよ。お前が泣いたら、兄ちゃんも悲しくなるじゃないか。このことはおかんに報告しておくよ。おかんは元気やさかい。

ここで八五郎が「望み」をさらに変えて良いかと殿様に言う。道具箱を質から請け出すのはしなくていい。その代わり、おかんをここに呼んで、陰からでいいから孫を見せてやってくれ。他は何もいらない…呼んでくれるか…良かったな、お鶴。こんな子ですが、三太夫さん、頼みます。お鶴、偉そうにしたらいけないぞ。ただ、苛められたら教えてくれ。便所の紙、隠す。よろしゅう、頼みます。

殿様はそんなざっくばらんな八五郎を気に入り、士分に取り立てたいと言う。だが、八五郎は断る。「侍?そんなのになりたくて来たんじゃない。おかんの面倒は誰が見るんだ」。すると殿様は「母もろとも来るがいい」。だが、八五郎は「いいモノを食べて、いいモノを着て、それが幸せとは思わない。おかんは長屋の衆と洗濯しながらペチャクチャお喋りする方が幸せなんだ」。

殿様は益々、八五郎を気に入るが頑として首を縦に振らない八五郎を見て、お鶴が「兄は不調法者です。そう言ってくださるだけで、ありがたい。このまま帰してあげてください」。兄の性分を判っている妹の一言で、殿様も納得する…。素敵な人情噺であった。

「かけ橋・松麻呂定例研鑚会」に行きました。春風亭かけ橋さんが「死神」、神田松麻呂さんが「青龍刀権次」と「赤垣源蔵 徳利の別れ」だった。

かけ橋さんの「死神」。博奕に狂った亭主に見切りをつけて、女房が息子を連れて出ていくところから始まる。死神は「いい金儲けがある」と言って、医者になることを勧め、死神を足元から消す呪文を教える。なぜ、教えてくれるのか。「お前に見込みがあるからだ」。

男は医者で儲け、芸者と京大坂見物、贅沢三昧の末に無一文になる。「また医者をやればいい」と始めるが、死神は枕元ばかり。江戸で一、二の金満家である萬屋源兵衛の枕元にいた死神を、布団を半回転させて呪文を唱えることで助け、千両を受け取る。ルール違反のつけは男に回ってきて、男の寿命の蝋燭は今すぐにも消えそうになる。「死神さん、見込みがあるって言ったじゃないか!」。

死神は仕方なく、自ら命を絶った人の灯しかけの蝋燭を渡す。だが、男は手が震えて火を上手に移し替えることができなくて、死んでしまうが…。男は気が付くと、自分は骨と皮で汚い着物を着た死神になっていた。自分の周りには大勢の死神がいる。「お前は死神になったんだ。ここにいる連中は皆、布団をひっくり返した奴らだ」という…。面白いサゲだった。

松麻呂さんの「徳利の別れ」。兄の塩山伊左衛門を訪ねた赤垣源蔵は女中のおたけに「伊左衛門不在」を知らされ、居間の衣紋に掛けてあった兄の定紋の入った羽織を前に、酒を酌み交わす真似事をする。これを笑うおたけに言伝を頼む。「浪々中は世話になった。西国のさる大名に召し抱えられ、明年は国詰め、明後年に江戸へ出たときに改めて御礼をする。御家内様におかれてはくれぐれもお体を大切にしてください」。義姉が伏せて寝ている部屋の前で一礼し、塩山家を辞する源蔵は「これが見納めか」と思いつつも、涙を流さないのが良い。

伊左衛門は帰宅後、おたけからこのことを知らされるが、「忠臣二君に仕えず」と言っていたはずと思い、虫の知らせか、寝付けない。夜明けに何やら騒がしいと思ったら、「赤穂浪士、吉良邸討ち入り」を知らされる。この仇討に果たして、弟・源蔵はいるのか。いなかったら恥と思い、自分の代わりに老僕市爺に確認に行かせるあたり、複雑な心境が窺える。

市爺が泉岳寺に向かう浪士の列に源蔵を見つけて、声を掛ける。源蔵は「これは兄の申し付けか。日頃のご教訓を守り、今宵は恥ずかしくない働きをした」と言って、兄に呼子の笛、義姉に万病に効く薬を託し、五両を「お前とおたけで分けろ」と渡す。言伝を求めると、「昨日、最後の別れが出来なくて誠に残念だった」。

市爺がこのことを伊左衛門に伝えると、「おったか!」と喜び、呼子の笛をピーッと鳴らす。その音は空の遥か彼方まで響いた。源蔵が飲み残した貧乏徳利を伊左衛門の主君が見たいと言い、桐の箱に入れて「福徳利」として献上したという…。徳利の口よりそれと言わねども昔思えば涙こぼるる。あえてドラマチックな入れ事で膨らませずに、師匠松鯉先生に教わった通りのシンプルな演出の高座に好感を持った。